- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- [第2回]Liepmann の失行理論の特徴

医学界新聞プラス

[第2回]Liepmann の失行理論の特徴

『〈シリーズ・高次脳機能の教室〉失行の診かた』より

連載 近藤正樹

2025.11.10

失行の診かた

高次脳機能障害のなかでも,最も難解な概念の1つ──「失行」。

『失行の診かた』は,この複雑なテーマを「動きとは何か」からトコトンわかりやすく解き明かす,これまでにない失行の入門書です。前提となる「動き」のしくみに加え,失行を「発見」したLiepmannを軸に広く歴史の流れを俯瞰し,点の知識ではなく,立体的な全体像として失行を捉えます。

「医学界新聞プラス」では,本書より<第1章 どうして,失行は難しいのか——「動き」と「道具」を手がかりに><第2章 失行の「始まり」から「現在地」まで——失行の本質を理解する>の一部と,症例1つをピックアップし,4週にわたりご紹介します。

■Liepmannの失行理論の特徴

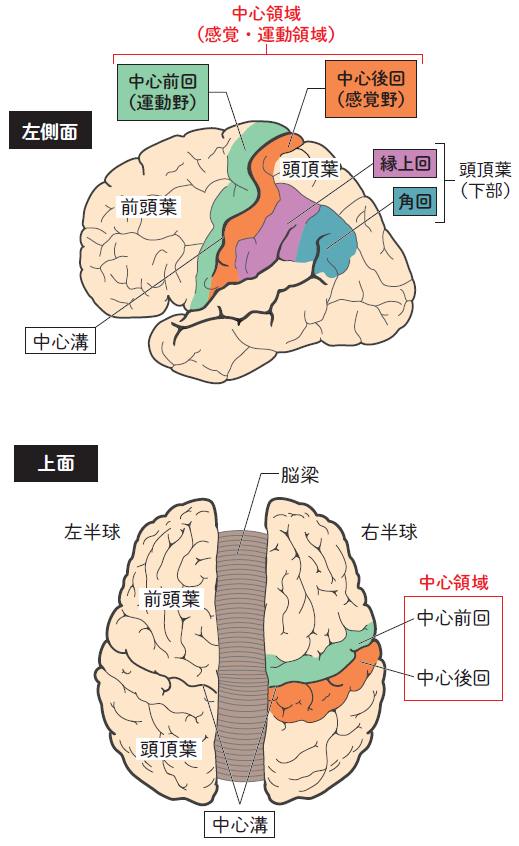

Liepmannはこの一例報告の中で,失行の原因を,病巣により大脳の中心領域(感覚・運動領域:図2-7)とほかの大脳皮質との連絡が遮断されているためではないかと考察しました。特に左側の中心領域には,左頭頂葉の白質や脳梁の病巣により,左側頭葉,後頭葉,右半球からの情報が伝達されなくなっていました。そのために右手が動かせなくなったと考えたのです。一方,右中心領域には右半球の情報が伝達されるので,左手は動かすことができたのだと考えました。

その後,他の失行症例を検討し,多数例の研究を行い,1920年までに失行の理論をまとめました。その主な特徴は次の5つです。

①除外的な定義

②左大脳半球に優位性がある

③左側失行において脳梁損傷が重要な役割を持つ

④左頭頂葉が重要である

⑤失行を ❶観念性失行, ❷肢節運動失行, ❸観念運動性失行の3つに分類

1 つずつ順に説明していきます。

①除外的な定義

第1章でもお話ししたように,失行とはほかの要因を除外して残った動きの障害であるということです。これはLiepmannの一例報告の考察とその後の検討の中から出てきた失行の考え方で,次のとおりです。

「運動執行器官に異常がないのに,目的に沿って運動を遂行できない状態である。すなわち運動器官には臨床で判断しうる限りで麻痺,不随意運動,失調,筋緊張異常などの目的運動の遂行を妨害する症状があってはならない。」

[山鳥重『神経心理学入門』p.137]

ちなみに,除外項目はこれだけでは不十分で,体性感覚,視覚,聴覚の障害が伴っていないことも付け加えるべきという意見もあります3)。また,失行自体の特徴として,「動作の選択肢の中から一番必要な動作を選び取ることができない」という病態も指摘されています4)。

②左大脳半球に優位性がある

一例報告では,左中心領域(図2-7)がほかの大脳皮質からの連絡を失っていることにより,失行が発症したことが示されています。さらにその後行われた多数例の研究の結果からも,左大脳半球の病巣で失行が起こりやすいことが明らかになっています。

もちろん当時はCTやMRIがないため,手術や解剖以外では脳の病巣を調べることができず,多数例を病理解剖で確認することもできませんでした。そこでLiepmannは「運動麻痺と反対側の脳に病巣がある」と仮定して脳病巣の左右を決定し,運動麻痺のない側で失行の有無を調べました5)。右片麻痺(左脳障害)42例,左片麻痺(右脳障害)41例で調査した結果,左脳障害の約半数で失行がみられましたが,右脳障害では失行はみられませんでした。これは神経心理学における最初期の多数例研究であり,失行では初の多数例研究です。画像診断によって脳病変が確認できない制限の中でありながら,現代的な研究手法を既に取り入れていることに驚かされます。

また,Liepmannは右片麻痺の患者に左側の軽い失行がみられることにも注目しました。詳しくみていくと,この右片麻痺が左中心領域の損傷により生じている場合に,左側の失行がみられることがわかってきました。このことから,動作において左の中心領域は右に比べて優位に働いていることがわかります。つまり,動きの情報の多くは左中心領域に送られ,右の中心領域には左中心領域を経由して動きの情報が送られるのです(図2-8 参照)。

そのため,左中心領域が障害されると,右中心領域は動作に関する情報が得られなくなり,左側の失行が生じると考えました。このような病態は,右側の片麻痺(左中心領域の損傷)に反応した左側の動作障害という意味で「交感性ディスプラキシー」と呼ばれています。ディスプラキシーというと最近は発達性の運動障害を意味することがありますが,ここでは失行症状を表す言葉として使われています。

③左側失行における脳梁損傷の役割

脳梁は左脳と右脳の間にあり,左右の脳の情報を連絡しています(図2-7 参照)。Liepmannは,左側の失行と右側上肢の麻痺がみられた症例の病理解剖を行い,脳梁左半部の大部分,左前頭葉前内側部,脳幹の一部である橋の左側に軟化巣(脳組織が壊死した状態)があることを報告しました6)。

このことから,左側の失行の原因を脳梁の病巣に,右上肢麻痺の原因を橋の左側の病巣に求めました。②とも関係しますが,動作時には左半球が優位に働くので,左中心領域からの情報が脳梁を介して右中心領域に伝わらなくなると,右中心領域から左手への運動指令も伝わらなくなり,左手に失行が出るという考え方です(図2-8 参照)。

④左頭頂葉の重要性

一例報告の考察にもあるように,左頭頂葉(図2-7 参照)の白質は側頭葉と後頭葉からの情報を左中心領域に伝達する経路になっています。この伝達は両側の大脳で右中心領域よりも左中心領域に優位(左半球の優位性)に行われているために,左頭頂葉,特に頭頂葉下部の病巣が失行の発症に重要な役割を果たすとLiepmannは考えていました(図2-8 参照)。

⑤失行を3 つに分類

先ほど述べたように,Liepmannは失行を❶観念性失行,❷肢節運動失行,❸観念運動性失行の3 つに分けました。

❶観念性失行

・ 何をすればいいのかはわかるが,正しい動作が思い浮かばない。

・ 左中心領域に送られる側頭葉,後頭葉からの情報に関係する観念(対象や動作のイメージ)が障害されている。

❷肢節運動失行

・ 動かそうとしたときに,手や足がうまく動かせない。

・ 中心領域の病巣から肢節運動機能が損なわれ,身体の一部の巧緻運動が障害されている。

❸観念運動性失行

・ 指示や模倣によって動きが再現できない。

・ 精神機能である観念から動作システムへの変換が遮断されている。

大脳全体(両側の側頭葉,頭頂葉,後頭葉,特に視覚領域)からの入力情報が,頭頂葉下部を通って中心領域(感覚・運動領域)に伝達します。左側優位に情報が伝わります。左中心領域から脳梁を介して右中心領域に情報が伝わります。詳細は割愛しますが,図中の数字は失行と運動麻痺に関連する病巣部位を示しています。

[Liepmann H:Apraxie. Brugsch H(ed):Ergebnisse der gesamten Medizin:unter Mitwirkung hervorragender Fachgelehrter. Urban & Schwarzenberg, Berlin, Wien, 1920, p. 536 より改変して転載]

文献

3) 平山惠造:神経症候学Ⅰ 改訂第二版.文光堂,2006,p.161

4) 河村満,山鳥重,田邉敬貴:失行.医学書院,2008

5) Liepmann H:Über Störungen des Handelns bei Gehirnkranken.S.Karger,Berlin,1905

6) Liepmann H,Maas O:Fall von linksseitiger Agraphie und Apraxie bei rechtsseitiger Lähmung.J Psychol Neurol 1907;10:214-227.

失行の診かた

高次脳機能障害のなかでも、最も難解な概念の1つ──「失行」。

『失行の診かた』は、この複雑なテーマを「動きとは何か」からトコトンわかりやすく解き明かす,これまでにない失行の入門書です。前提となる「動き」のしくみに加え、失行を「発見」したLiepmannを軸に広く歴史の流れを俯瞰し、点の知識ではなく、立体的な全体像として失行を捉えます。

「医学界新聞プラス」では、本書より<第1章 どうして,失行は難しいのか——「動き」と「道具」を手がかりに><第2章 失行の「始まり」から「現在地」まで——失行の本質を理解する>の一部と、症例1つをピックアップし、4週にわたりご紹介します。

タグキーワード

いま話題の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

対談・座談会 2025.12.09

-

寄稿 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![高次脳機能障害のリハビリテーション [DVD付] 第3版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/4016/0458/2735/87635.jpg)