- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- [第3回]Lesson1 「左頭頂葉病変の失行」を学ぶ(前編)

医学界新聞プラス

[第3回]Lesson1 「左頭頂葉病変の失行」を学ぶ(前編)

『〈シリーズ・高次脳機能の教室〉失行の診かた』より

連載 近藤 正樹

2025.11.17

失行の診かた

高次脳機能障害のなかでも,最も難解な概念の1つ──「失行」。

『失行の診かた』は,この複雑なテーマを「動きとは何か」からトコトンわかりやすく解き明かす,これまでにない失行の入門書です。前提となる「動き」のしくみに加え,失行を「発見」したLiepmannを軸に広く歴史の流れを俯瞰し,点の知識ではなく,立体的な全体像として失行を捉えます。

「医学界新聞プラス」では,本書より<第1章 どうして,失行は難しいのか——「動き」と「道具」を手がかりに><第2章 失行の「始まり」から「現在地」まで——失行の本質を理解する>の一部と,症例1つをピックアップし,4週にわたりご紹介します。

指導医K:脳神経内科医,男性。高次脳機能障害が専門。

研修医A:脳神経内科で研修中の男性医師。血管内治療に興味がある。

研修医B:脳神経内科で研修中の女性医師。神経変性疾患や認知症に興味がある。

研修医Aと研修医B は,現在,臨床研修を進行中です。今日から脳神経内科の研修が始まりました。病棟では上級医について患者さんを担当しています。週に1 回,指導医Kとの面談があります。

————————————脳神経内科の医局にて——————————

指導医K:今日は脳神経内科の研修初日だね。どうですか。

研修医A:神経の病気は勉強することが多くて大変です。特に高次脳機能がよくわかんないですね。

研修医B:神経疾患は学生時代に神経変性疾患に興味があったんで勉強していたんですが,高次脳機能が難しくて十分理解できませんでした。

K: 実は私は高次脳機能を専門に研究しているんだよ。わからないことがあったら気兼ねなく聞いてね。早速だけど担当の患者さんはどんな症例でしたか。

A: 高次脳機能の症状がありそうな方なので,聞いてもらってもいいですか。

K:それならまず,練習も兼ねて,簡単に症例提示をしてみてください。

A:はい。

主訴:右半身を動かしにくい,話しにくい。

併存疾患:発作性心房細動。

既往歴:脳梗塞(2 年前に発症。脳梗塞の部位は左後頭葉,小脳)。

現病歴:朝9 時頃に右半身の動きにくさ,話しにくさを,突然自覚したため,救急要請し,当院に搬送されました。

入院時現症:一般身体所見では脈不整以外に特記事項はありませんでした。神経学的所見では,前回の脳梗塞の後遺症の右同名性半盲に加えて,重度失語,構音障害,顔面を含む右不全片麻痺を認めました。右下肢の病的反射が陽性でした。

入院後経過:右不全片麻痺と構音障害,失語はすみやかに改善し,血栓溶解療法は行わずにヘパリンとエダラボンの点滴加療を行いました。

K:入院時は重度の失語があったんだね。

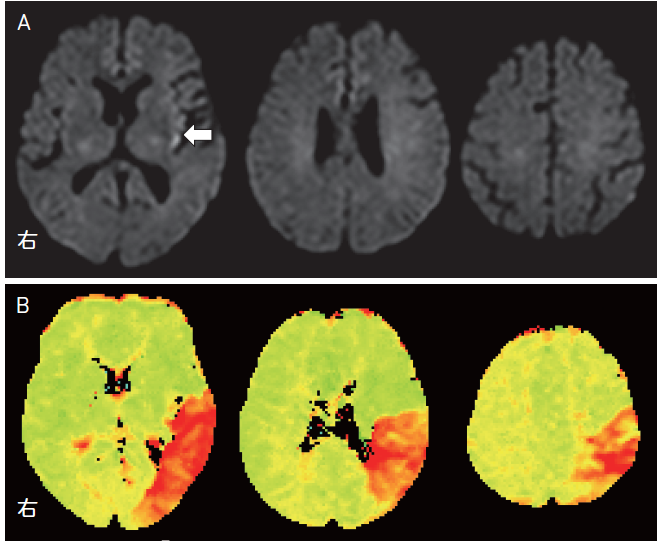

A:そうです。入院時の頭部MRI がこちらです(図5-1)。拡散強調画像(図5-1A)で左の島皮質に高信号を認めました。脳灌流画像(図5-1B)では,縁上回・角回を含む左頭頂葉から側頭葉後部にかけて灌流障害を認めていました。

K:脳梗塞の領域は灌流障害の領域よりもかなり小さかったんだね。

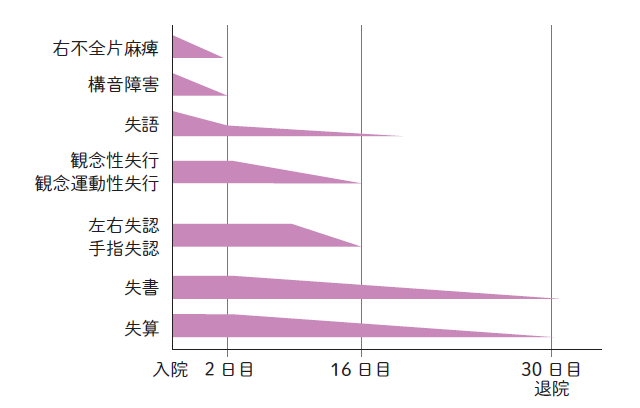

A:そうなんです。今日は入院2 日目で意識状態はかなりよくなって,失語も軽度になったんですけど,観念性失行,観念運動性失行,手指失認,左右失認,失算,失書があったようです(図5-2)。

B:手指失認,左右失認,失算,失書というとゲルストマン症候群の四徴候ですね。

A:えっ? ああそうだっけ。

K:そうだね。失語や失行もあるので純粋なゲルストマン症候群ではないかな。でも,ゲルストマン症候群は左角回の病変と関係していると言われているから,この症例の症候も左頭頂葉の灌流障害と関係しているかもしれないね。

A:実を言うと観念性失行と観念運動性失行の違いが,よくわかりません。失行ってどのような症状なんでしょうか。

K:失行は Liepmann というドイツの研究者がまとめた症候で,「運動執行器官に異常がないのに,目的に沿って運動を遂行できない状態」です。そして,運動麻痺,筋緊張異常,不随意運動,運動失調のような運動を損なう症状でうまく動けない場合は失行には当てはまりません。

A:この患者さんは運動麻痺があったけど,よくなってからも症状があったんで失行ってことになったということですね。

K:そうですね。動きの障害はどんな症状でしたか。

A:上級医の先生の診察で,患者さんに「歯ブラシ」を見せて,歯ブラシを持たないで歯をみがく動作をしてもらうと,人差し指で歯をこすっていました。

K:その誤り方はBPO ですね。「身体物品化現象」と言って,自分の体の一部を道具のように使ってしまう症状です。その後はどうでしたか。

A:歯ブラシを持たせると,歯ブラシの裏側で歯をコツコツ叩いていました。

K:歯ブラシを持ってもうまく使えなかったんですね。

A:そうです。

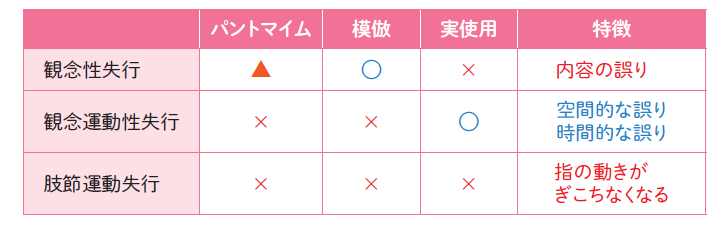

K:失行には3 つのタイプがあって,観念性失行,観念運動性失行,肢節運動失行と言います。これらをどうやって見分けるのか,わかりやすく説明すると,「どんなやり方だとうまくできないか」というのが診察するときのポイントになる。その際,特に重要なのが,パントマイム,模倣,実使用なんだ。今,A君が言ってくれたように歯ブラシを持たずに歯をみがく動作をする。これがパントマイム。

A:ああ。街中で芸をしている人が,壁や机がないのにあるように見せるあれですね。

K:そうそう。もう1 つ,検査する人の動作を真似て動作してもらう。これが模倣。

A:あっ。それもやってましたができてませんでした。さっきのBPOって言うんですか,人差し指で歯をこする動作を繰り返してました。

K:それは保続と言って,何か動作しようとすると前の動作や間違いを繰り返してしまう症状だね。失行でよくみられる反応だよ。それから,最後に歯ブラシを実際に持って使ってもらう。これが実使用。失行が疑われたらこの3 つ,パントマイム,模倣,実使用をセットで診察しましょう。

B:なるほど。セットで診察して比較するのですか。

K:失行の3 つの病型には特徴があって,観念性失行は実使用ができないけど,模倣ができる。パントマイムもできないことが多い。観念運動性失行は実使用ができるけど,模倣やパントマイムができない。肢節運動失行はパントマイム,模倣,実使用が全部できない。つまり,表5-1のようにまとめることができるんだ。

後編へ続く

失行の診かた

高次脳機能障害のなかでも、最も難解な概念の1つ──「失行」。

『失行の診かた』は、この複雑なテーマを「動きとは何か」からトコトンわかりやすく解き明かす,これまでにない失行の入門書です。前提となる「動き」のしくみに加え、失行を「発見」したLiepmannを軸に広く歴史の流れを俯瞰し、点の知識ではなく、立体的な全体像として失行を捉えます。

「医学界新聞プラス」では、本書より<第1章 どうして,失行は難しいのか——「動き」と「道具」を手がかりに><第2章 失行の「始まり」から「現在地」まで——失行の本質を理解する>の一部と、症例1つをピックアップし、4週にわたりご紹介します。

タグキーワード

いま話題の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

対談・座談会 2025.12.09

-

寄稿 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![高次脳機能障害のリハビリテーション [DVD付] 第3版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/4016/0458/2735/87635.jpg)