- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- [第1回]なぜ「動き」と「道具」が重要なのか?

医学界新聞プラス

[第1回]なぜ「動き」と「道具」が重要なのか?

『〈シリーズ・高次脳機能の教室〉失行の診かた』より

連載 近藤 正樹

2025.11.03

失行の診かた

高次脳機能障害のなかでも,最も難解な概念の1つ──「失行」。

『失行の診かた』は,この複雑なテーマを「動きとは何か」からトコトンわかりやすく解き明かす,これまでにない失行の入門書です。前提となる「動き」のしくみに加え,失行を「発見」したLiepmannを軸に広く歴史の流れを俯瞰し,点の知識ではなく,立体的な全体像として失行を捉えます。

「医学界新聞プラス」では,本書より<第1章 どうして,失行は難しいのか——「動き」と「道具」を手がかりに><第2章 失行の「始まり」から「現在地」まで——失行の本質を理解する>の一部と,症例1つをピックアップし,4週にわたりご紹介します。

イントロダクション

本書では,「失行症(失行)」という,一見つかみどころがなく理解しづらい症候について,少しでも理解が進むように,できるだけわかりやすい解説を目指します。

失行症がわかりにくく感じられる理由の1 つに,「とっかかりになる知識がない」という点があります。つまり,私たちの日常生活にあまり馴染みがない症候なのです。

例えば,本シリーズ前巻のテーマである「記憶障害」であれば,その前提となる「記憶」は比較的身近な存在です。学生時代の試験勉強や,記憶喪失を描いた映画や小説,あるいは「記憶力を高めるには?」といった実用書などを通して,多少なりとも意識した経験があるのではないでしょうか。

それに比べて失行は,日常生活で関わる機会がほとんどありません。失行は「動き」に関わる障害ですが,この「動き」自体,普段は意識して行うものではないですし,「『動き』とは何なのか」と考えることも少ないと思います。

そこで本章では,いきなり失行そのものにとりかかるのでなく,まずは失行を理解するための前提となる「動き」と「道具」について,基本的なポイントを押さえていきたいと思います。

なぜ「動き」と「道具」が重要なのか?

■失行の定義は難しい

「失行とは何ですか」と問われて簡潔明瞭に説明できる人は,実は脳卒中や認知症の専門家にも少ないかもしれません。失行研究のパイオニアである Liepmann (第2章で詳述)は次のように定義しています。

「運動執行器官に異常がないのに,目的に沿って運動を遂行できない状態である」1)

……いきなりこのような定義を出されると,ちょっと戸惑ってしまいますね。初めて触れる皆さんにとっては簡潔明瞭とは言いがたいと思います。そこで,少し補足しながら,かみ砕いて説明してみます。

まず,「運動執行器官」というのは私たちの手や足のように実際に運動を行う身体のことを指します。失行症の特徴は,こうした身体自体には麻痺などの問題がないにもかかわらず,「食事のために箸を使ってものを口に運ぶ」といった目的のある動作がうまくできなくなる点にあります。

ただし,「うまく動けない」からといって,それですぐに失行と判断できるわけではありません。失行は結構便利な言葉です。何かできなくなったら,これは失行のせいなんじゃないか。認知症になってご飯を食べられない,神経疾患で動けなくなった人の症状を説明するのに「脳の病気で失行になっているんですよ」と言ってしまえば,何か説明できたように思えます。

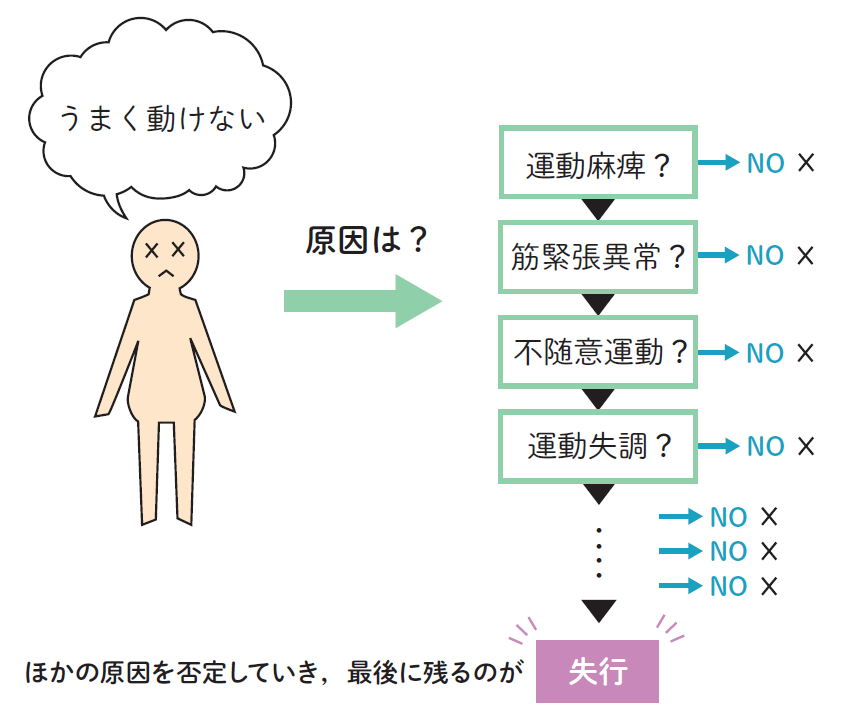

しかし,そのできない状態,動かせない状態は本当に失行なのか,ほかの原因によるものでないかと一度疑って考えることが重要です。例えば,運動麻痺,筋緊張異常,不随意運動,運動失調などの運動を損なう症状があるためにうまく動けない場合は失行には当てはまりません。これらの症状をすべて否定できて,初めて失行と診断することができます。

第2章で詳しく説明しますが,Liepmann が「失行」という考え方にたどり着いたのは,当時のどの医学的知見でも説明できない不思議な症例を診たことがきっかけでした。その症例は,うまく動作ができませんでしたが,運動麻痺,筋緊張異常,不随意運動,運動失調など既存の病態機序のどれにも当てはまりませんでした。そこで「脳の中での情報のやりとりの問題」(大脳の連絡障害)が原因ではないかと考え,新しい運動障害のメカニズムを提案しました。これが失行論の始まりです。

このようにLiepmann の定義をかみ砕いてみると,失行というのは「動きに問題があるのに,運動麻痺,筋緊張異常,不随意運動,運動失調などで説明できない」ということになります。つまり,動作がうまくいかない原因を1 つずつ否定していき,最後に残るのが失行ということです。これは失行がいわゆる「除外診断」であるということなのですが,除外診断は「それが何であるかという」定義があいまいになりやすく,この「除外診断であること」が失行がわかりづらい原因の1 つだと私は考えています(図1-1)。

また,この「定義があいまいである」という点は,失行の本質を捉える重要なポイントです。

■とっかかりとしての「動き」と「道具」

では,失行を少しでもわかりやすく捉えるために,何かとっかかりはないのでしょうか。前節で述べた動きの問題に加えて失行では道具が使えないという問題も生じます。私は,「動き」と「道具の使い方」という2 つの視点がヒントになると考えています。

実際,失行の検査では,患者さんに「さよなら」や「敬礼」といった身振りをしてもらったり,歯ブラシやハサミのような日常的な道具を使ってもらったりします。そうした動作がうまくできなくなっていること,そしてそれが先ほどの4 つの症状などによるものではないことを確認して,失行かどうかを見極めています。

失行はつかみどころがないように思われるかもしれませんが,「動き」と「道具」使用という観点からみると,わかりやすく具体的な病態として捉えることができるのです。ただし,これらの病態を正しく理解するためには,「人がどのように動作を行っているのか」という基本的なしくみを理解する必要があります。そうでないと,前述した「除外が必要な病態」との違いもわかりません。さらに「道具をどのように使用しているのか」について理解しないと道具が使えない状態もみえてこないのです。

本節のタイトルは「なぜ『動き』と『道具』が重要なのか?」ですが,一見,失行とどのようなつながりがあるかピンとこないかもしれません。しかし,「動き」と「道具」の使い方を理解することこそが,失行の理解に近づく第一歩になります。

さて,これからしばらくは疾患や症候の話から少し離れて,「動き」と「道具」についてみていきます。でもご安心ください。これらの話が失行を理解するための基盤になります。本章をウォーミングアップと思って読んでいただければ,次の章からの内容がぐっとわかりやすくなるはずです。

文献

1) 山鳥重:神経心理学入門.医学書院,1985,p.137

失行の診かた

高次脳機能障害のなかでも、最も難解な概念の1つ──「失行」。

『失行の診かた』は、この複雑なテーマを「動きとは何か」からトコトンわかりやすく解き明かす,これまでにない失行の入門書です。前提となる「動き」のしくみに加え、失行を「発見」したLiepmannを軸に広く歴史の流れを俯瞰し、点の知識ではなく、立体的な全体像として失行を捉えます。

「医学界新聞プラス」では、本書より<第1章 どうして,失行は難しいのか——「動き」と「道具」を手がかりに><第2章 失行の「始まり」から「現在地」まで——失行の本質を理解する>の一部と、症例1つをピックアップし、4週にわたりご紹介します。

タグキーワード

いま話題の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

対談・座談会 2025.12.09

-

寄稿 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![高次脳機能障害のリハビリテーション [DVD付] 第3版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/4016/0458/2735/87635.jpg)