- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- [第1回]動作・行為の障害に対する リハビリテーションの原則

医学界新聞プラス

[第1回]動作・行為の障害に対するリハビリテーションの原則

『ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション』より

連載 花田 恵介

2025.11.07

ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション

高次脳機能障害は身体障害に比べると目に見えにくく、療法士にとって、患者への対応に難渋することも少なくありません。『ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション』は、その代表的な障害である「失行」に焦点を当て、神経心理学やニューロサイエンスの視点から症状の本質を探ります。リハビリテーションや用いられるアウトカム尺度の現況をバランスよく示すとともに、臨床での支援例も多数収載。複雑にからみあった症状をひもとくことで、患者に「気づき」をもたらす1冊です。

「医学界新聞プラス」では,本書の「第III章 動作・行為の障害に対するリハビリテーション」「第V章 動作・行為の障害のある症例への評価とその対応」から一部をピックアップし,ご紹介します。

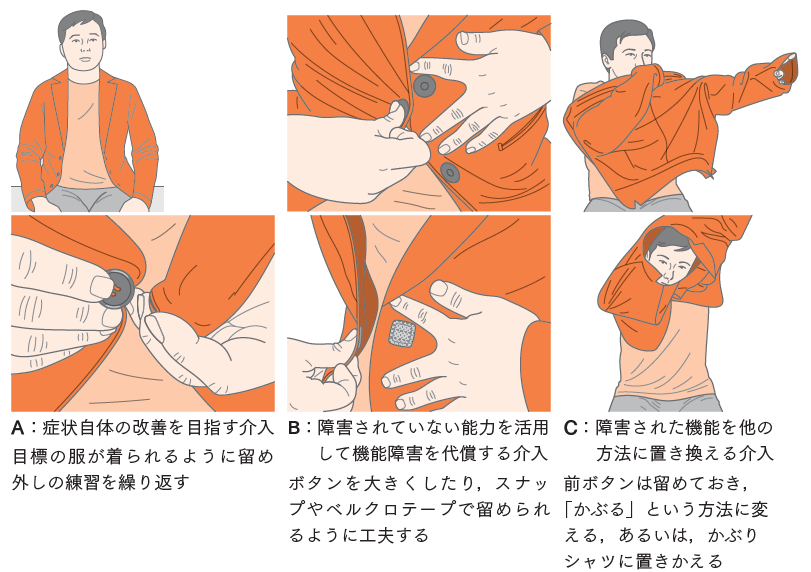

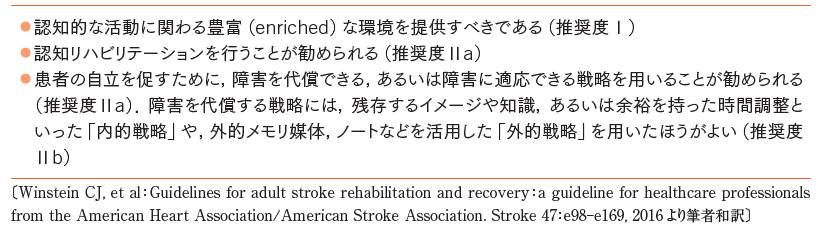

認知リハビリテーションは,(A)症状自体の改善を目指す介入,(B)障害されていない能力を活用して機能障害を代償する介入,(C)障害された機能を他の方法に置き換える介入,の3 つに大別される(図1;上着のボタンを留めることができない場合.A:ボタンが留め外しできるように反復して練習する,B:ボタンを大きくしたりベルクロテープに変えたりする,C:ボタンが必要な上着でなく,かぶりシャツなどに置き換える)1).一般的に,(A)症状自体の改善を目的とした練習は,練習した課題のみに主な効果を示すが,日常生活への般化は限られる.一方,(B)や(C)は日常生活の自立に直接つながるが,症状自体をよくする効果は乏しい.それぞれに一長一短があるので,どちらが一律によいということはいえない.むしろ最新のガイドラインは,(A)(B)(C)を組み合わせて介入することを推奨しているようにみえる(表1)2,3).

筆者は,障害の改善だけを目的とするのではなく,患者の日常生活障害を減らし,社会的役割の回復を直接援助することも必要だと考えている.介入によって「臨床症状がどの程度改善(検査点の変化)したか」と「日常生活や社会参加がどう変容したか」は同じくらい重要なはずだからである.

英国の脳損傷者に対するリハビリテーションガイドライン4)は,高次脳機能障害への対応について,以下の4点を強調している.

①患者の症状を標準的な評価尺度で測定すること

②患者自身や家族,および他の医療・介護専門職に具体的な症状を説明すること

③ 患者の自立を促すため,患者を取り巻く環境を評価し,想定されるリスクを減らすこと

④機能的トレーニングを提供すること

とりわけ,②と③を明記している点が重要である.つまり,患者や家族が,医療者から障害の特性について適切な説明を受け,それを受容したうえで,社会参加に向けた戦略的(代償的)スキルを身につけることが推奨されている3).これには,患者の個別練習だけでなく,患者が相互にかかわるグループ練習や,本人および家族のカウンセリングも含まれる3).患者や患者の家族,あるいは会社上司が高次脳機能障害に関する予備知識をもっていることはきわめて少ない.彼らと日常生活や業務で想定される困難を話して,症状の理解を助けたり,心の準備を促したりすることが,セラピストの重要な仕事である5).

さらに,④の機能的トレーニングには,誤りなし学習(errorless learning)を用いることが推奨される.誤りなし学習は,患者が誤った情報や手続きを極力用いず,正しい情報や手続きを獲得することを目的とした介入の原理である.臨床的にはBaddeley が重度の健忘症状をもつ患者に課題を学習させる方法として提案し, Wilson らがそれを認知リハビリテーション全般に適用したことで広く知られた.ただし,誤りなし学習の理論的な原点は,1950 年代の行動心理学者Skinner が提唱した条件付け学習とシェイピングにある.誤りなし学習の本質は,単に誤りのない行動や動作を繰り返すだけではなく,患者の誤りを最小限に抑えるための適切な環境を整えることにある.そして,環境を段階的に整えながら正しい動作や行為を徐々に習得できるように導くことが,誤りなし学習の重要な要素である.

大きな失敗を起こさないよう配慮した主体性のある練習は患者の意欲を保つとともに,小さな失敗や修正に気づく(アウェアネス)機会を与える.一方,大きな失敗は患者が自身の能力不足ではなく,他の原因があったと考えてしまうことがある.「成功したが,ある部分は反省点であった」といった内省にこそ,気づき(アウェアネス)が生じるのである.動作・行為の障害に対するリハビリテーションの意義は,患者や家族およびセラピストが,練習を通して症状に対するより深い気づきを得て,より効率的な対処(代償)方法を得ることにある6).

文献

1) 鹿島晴雄,他:認知リハビリテーション.医学書院,1999

2) Winstein CJ, et al:Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery:a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 47:e98—e169,2016

3) Turner—Stokes L, et al:Rehabilitation following acquired brain injury:concise guidance. Clin Med4:61, 2004

4) National Clinical Guideline for Stroke for the United Kingdom and Ireland:Rehabilitation and recovery—psychological effects of stroke.

5) 鎌倉矩子:失行症・失認症の初回評価.理・作療法13:469—475,1979

6) van Heugten CM:Evidence—based treatment. In Wilson BA, et al(eds):Neuropsychological Rehabilitation:The International Handbook, pp17—24, Routledge, 2017

ひもとく・理解する・支援する

失行のリハビリテーション

高次脳機能障害は身体障害に比べると目に見えにくく、療法士にとって、患者への対応に難渋することも少なくありません。『ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション』は、その代表的な障害である「失行」に焦点を当て、神経心理学やニューロサイエンスの視点から症状の本質を探ります。リハビリテーションや用いられるアウトカム尺度の現況をバランスよく示すとともに、臨床での支援例も多数収載。複雑にからみあった症状をひもとくことで、患者に「気づき」をもたらす1冊です。

「医学界新聞プラス」では,本書の「第III章 動作・行為の障害に対するリハビリテーション」「第V章 動作・行為の障害のある症例への評価とその対応」から一部をピックアップし,ご紹介します。

タグキーワード

いま話題の記事

-

対談・座談会 2025.12.09

-

寄稿 2026.01.13

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

2026.01.13

-

2025.12.26

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![高次脳機能障害のリハビリテーション [DVD付] 第3版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/4016/0458/2735/87635.jpg)