- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- [第2回]着衣障害に対するリハビリテーション

医学界新聞プラス

[第2回]着衣障害に対するリハビリテーション

『ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション』より

連載 花田 恵介

2025.11.14

ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション

高次脳機能障害は身体障害に比べると目に見えにくく、療法士にとって、患者への対応に難渋することも少なくありません。『ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション』は、その代表的な障害である「失行」に焦点を当て、神経心理学やニューロサイエンスの視点から症状の本質を探ります。リハビリテーションや用いられるアウトカム尺度の現況をバランスよく示すとともに、臨床での支援例も多数収載。複雑にからみあった症状をひもとくことで、患者に「気づき」をもたらす1冊です。

「医学界新聞プラス」では,本書の「第III章 動作・行為の障害に対するリハビリテーション」「第V章 動作・行為の障害のある症例への評価とその対応」から一部をピックアップし,ご紹介します。

着衣障害がなければ,脳卒中後に片麻痺があっても麻痺肢から上着の袖を通すなどの代償を身につけて動作を再獲得できる.しかし,着衣障害があるとそういった動作を学習することができない.また,着衣障害は麻痺がなくても生じうる.そのため,着衣動作の自立を助けるかかわりが時に必要となる.

着衣障害に対する介入

着衣障害が,単なる反復練習で改善することは少ない.患者の保たれた能力を活かし,動作に失敗しない方法で更衣を行えるようにすることが有効だといわれている1).

たとえば,衣類の上下左右がわかるよう,タグ部分や袖に目印をつけたり,左右や表

裏のわかりやすい衣類(例:左胸に色の違うポケットがついたものや,生地が表裏で違うもの)を選んで身につけたりして,目印をつける手段がよく用いられる2).一方で,目を閉じて手探りで更衣動作をしたほうが誤りなく上着の袖を通せたという報告もある3).時に視覚的な手がかりよりも,触覚的な手がかりのほうが正しい動作につながることがあるのかもしれない.そのほか,服を膝の上にシワなく広げて衣服の形状を整えてから着始めるなど手順を決めて練習する方法も有用とされる1,3).

着衣動作は衣服の部位や向きを知り,正しい衣服の部位に合った身体部位をいれる手順の連なりである.そのため着衣障害に対する介入を行う際は,患者がどの動作工程でつまずくのかを見定めることが大切である1-3).更衣動作の統一された評価法はないが,次に述べる動作分析の方法は有用だと考えられる.

動作分析の方法

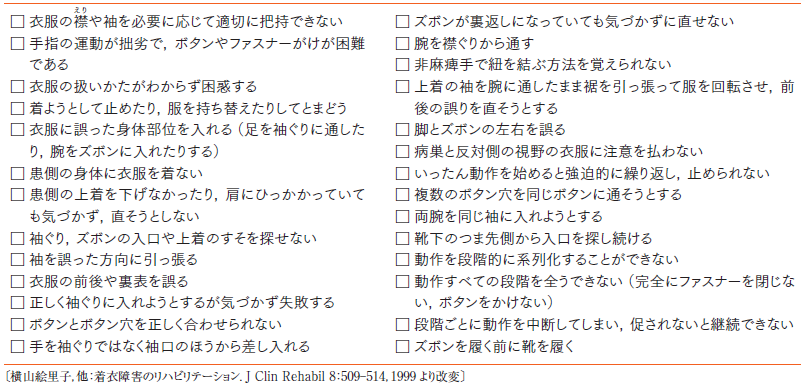

1つは,横山らのように更衣動作を細分化したうえで,どの工程でつまずくのかを観察し,他の神経心理症状に紐づけて解釈する方法である4).たとえば,観念性失行がある患者が,「ズボンを履く前に靴を履く」という着衣の誤りがみられた場合,その着衣障害の原因を観念性失行による系列動作の障害によって生じたと考える方法である(表1).

もう1つは着衣障害の出現形式を「視覚認知の誤り」「操作の誤り」「手順の誤り」といった観点で分類する考えかたである2,4).この場合,「視覚認知の誤り」は,衣服の「概念理解」,どのような衣服を着るのかという「形態把握」,そして「衣服と自己身体の照合」の誤りを指す.「操作の誤り」は,巧緻さを要する「衣服そのもの」の操作の誤りと着衣動作中に起こる「衣服‒身体図式関連」操作の誤りを指す.「手順の誤り」は,次の動作工程へ進む段階での誤りや,工程間における注意監視を伴うフィードバック機構で生じる誤りを指す.

■ 介入例

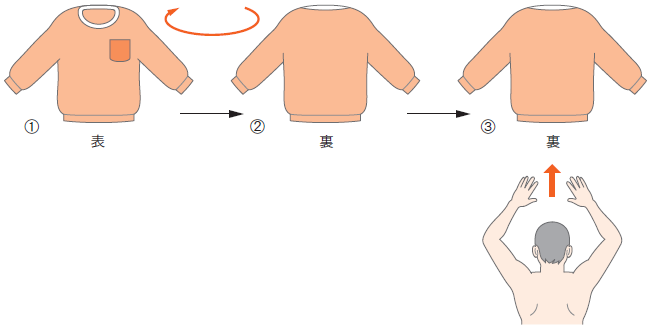

平山ら5)は,着衣失行を呈した右半球損傷の患者自らが,かぶりシャツの着かたを開発して服の多くを着られるようになった自験例を報告している(図1).

障害された動作の工程や誤りの質がわかれば,前述したように,どんな口頭指示が適しているか,体性感覚や視覚,聴覚いずれの感覚刺激が動作の改善に役立つのかを考え,環境を整えることができる4).

①服を表にして机などに置くとマークやポケットが(自分の)右側にある.

②そのマークやポケットが(自分の)左にくるように,服をひっくり返す.

③ひっくり返した服に対し,図のようにして手や頭を突っ込んでいくと,着られている〔患者の持っていた上衣はすべて,上衣の左側(向かって右側)にマークかポケットがついていた〕.

〔平山和美,他:着衣失行.平山和美(編):高次脳機能障害の理解と診察,pp190‒193,中外医学社,2017より〕

文献

1) Walker MF, et al:The DRESS trial:a feasibility randomized controlled trial of a neuropsychological approach to dressing therapy for stroke inpatients. Clin Rehabil 26:675—685, 2012

2) 松井善也,他:着衣障害を呈した症例への作業療法―評価からアプローチまで系統的な着衣プロセスの使用が有効であった1 例.作業療法33:172—180,2014

3) 山本 潤:行為・動作機構,空間認知機構からみた着衣障害.神経心理学39:113—123,2023

4) 横山絵里子,他:着衣障害のリハビリテーション.J Clin Rehabil 8:509—514,1999

5) 平山和美,他:着衣失行.平山和美(編):高次脳機能障害の理解と診察,pp190—193,中外医学社,2017

ひもとく・理解する・支援する

失行のリハビリテーション

高次脳機能障害は身体障害に比べると目に見えにくく、療法士にとって、患者への対応に難渋することも少なくありません。『ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション』は、その代表的な障害である「失行」に焦点を当て、神経心理学やニューロサイエンスの視点から症状の本質を探ります。リハビリテーションや用いられるアウトカム尺度の現況をバランスよく示すとともに、臨床での支援例も多数収載。複雑にからみあった症状をひもとくことで、患者に「気づき」をもたらす1冊です。

「医学界新聞プラス」では,本書の「第III章 動作・行為の障害に対するリハビリテーション」「第V章 動作・行為の障害のある症例への評価とその対応」から一部をピックアップし,ご紹介します。

タグキーワード

いま話題の記事

-

対談・座談会 2025.12.09

-

寄稿 2026.01.13

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

2026.01.13

-

2025.12.26

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![高次脳機能障害のリハビリテーション [DVD付] 第3版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/4016/0458/2735/87635.jpg)