- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- [第3回]道具の使用方法に合わせて適切な把握ができなかった症例(前編)

医学界新聞プラス

[第3回]道具の使用方法に合わせて適切な把握ができなかった症例 1)(前編)

『ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション』より

連載 花田 恵介

2025.11.21

ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション

高次脳機能障害は身体障害に比べると目に見えにくく、療法士にとって、患者への対応に難渋することも少なくありません。『ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション』は、その代表的な障害である「失行」に焦点を当て、神経心理学やニューロサイエンスの視点から症状の本質を探ります。リハビリテーションや用いられるアウトカム尺度の現況をバランスよく示すとともに、臨床での支援例も多数収載。複雑にからみあった症状をひもとくことで、患者に「気づき」をもたらす1冊です。

「医学界新聞プラス」では,本書の「第III章 動作・行為の障害に対するリハビリテーション」「第V章 動作・行為の障害のある症例への評価とその対応」から一部をピックアップし,ご紹介します。

|

●本症例は拙劣症と道具把握の障害があったが,正しい道具の持ちかたの知識は保たれていた. |

| ●保たれていた道具の持ちかたの知識を生かし,道具の把握障害に対して戦略的トレーニングを適用した. | |

| ●拙劣症や観念運動性失行の症状は残ったが,日常生活における上肢の使用状況は改善した. |

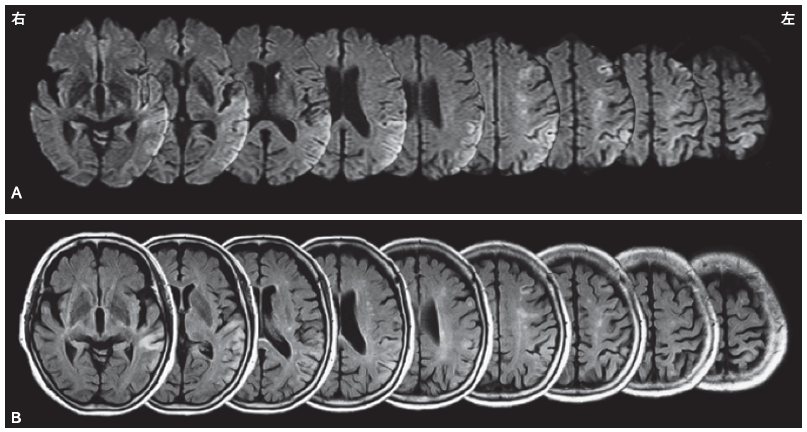

現病歴:夜間に右手の脱力を自覚し,当院に救急搬送された.第7病日に一過性の右完全片麻痺と全失語が出現し,第14病日の頭部MRI(図1)で左の前頭葉と頭頂側頭葉に梗塞巣を認めた.第8病日までに麻痺はごく軽度となったが,後述するような動作の拙劣さを右手に,道具把握の障害を両手に認めたため,リハビリテーションを開始した.

神経学的所見

右のBRS は上肢Ⅳ・手指Ⅴで,ごく軽度の麻痺があった.右の指屈筋反射および腕𣓤骨筋反射が軽度亢進していた.指折りなど手指分離動作は十分可能で,協調運動障害もなかった.握力は右8.3kg,左は12.1kgだった.しかし,チョキや影絵のキツネなどの手指肢位模倣は,言語指示でも視覚性模倣でも,うまく指を動かすことができず,手本の形に至らなかった.対象物に到達したときの指の開きが対象の大きさに一致しない,把握の障害が右手にみられた.基本的な体性感覚である触覚や振動覚は正常だった.複雑な体性感覚である,立体覚や肌理の知覚にも左右差を認めなかった.母指探し試験は右固定肢でⅠ度であった.本症例から見えないようにして触れると,右手ではどの指に触れられているか答えられず,触点定位が障害されていることが示された.

左上肢には,麻痺,手指模倣の困難さ,把握の障害,体性感覚障害のいずれもなかった.

独歩は可能で,状況理解も保たれており,病棟内セルフケアは自立していた.しかし,本症例は右手の使いにくさを訴えた.

A:拡散強調画像,B:FLAIR 画像.

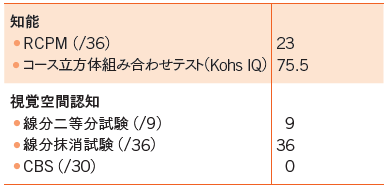

神経心理学的所見 (表1)

発話は少なく,しばしば喚語困難や音韻性錯語といった失語症状があった.聴理解も軽度低下していた.構成障害はなかった.5種の社会的慣習動作(バイバイ,おいでおいで,軍隊式の敬礼,静かに,あっかんべー)を求めると,運動の誤りを主とする空間的な誤反応がみられた.また,物品を持たずに道具を使うフリをする5物品のパントマイム動作(クシ,歯ブラシ,かなづち,ハサミ,鍵)は,クシや歯ブラシにおいて持つフリをした手指の形に誤りがみられた.さらに,かなづちやハサミ,鍵は手を動かして逡巡したのち,「わからない」と動作をやめてしまう無反応がみられた.症状はいずれも両手にみられたが,右手でより強かった.これらは模倣であっても困難さが残った.すなわち,観念運動性失行を認めた.右手右視野で視覚性運動失調を認めた.

特徴的な行為障害

食事場面では,右手で箸やスプーンを持てなかった.右手ほどではなかったが,左手も正しい持ちかたができず,左手でスプーンをつまむように持っており,「持ちにくい」と語った.このため,食器内の食べ物を左手づかみで食べることも時折みられた.

整容動作では,右手で歯ブラシが持てず,左手で行っていた.作業療法場面では右手で字を書こうと努力するが,鉛筆がうまく持てず握りこむようにして把握した.その他,衣服のボタンの掛け外し動作や手袋に手指を滑らかに入れる動作が,右手で難しかった.

以上のように,病棟生活における道具の実使用に問題が生じていたため,詳細な検討を行った.

掘り下げ検査

■ 物品を使う場面の観察

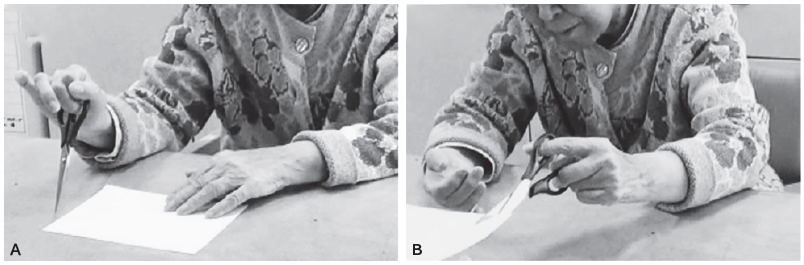

10物品(コップ,クシ,ねじ回し,歯ブラシ,スプーン,鍵,栓抜き,鉛筆,かなづち,ハサミ)と対応する使用対象を見せ,「これを使ってください」と指示して,実際に使う場面を観察した.結果,ハサミ,歯ブラシ,ねじ回し,鉛筆,スプーンの把握に問題がみられた.右手では,手や指の動きが拙劣であることに加えて,物体の形状に対して正しい手の形がとれず,道具の正しい位置に正しい指を当てることができなかった.右手の中で道具を持ち替えることも困難だった.左手には,動きの拙劣さはなかった.しかし,右手ほどではなかったが,道具の正しい位置に正しい指を当てることには試行錯誤が必要であった.両手の道具把握が正しくないことは自覚しており,修正しようと試行錯誤するが,正しい把握型に至らなかった(図2).検査者が正しい把握型を見せて模倣を促したり,正しい位置に正しい指を合わせられるよう道具と指に印をつけたりしても,症状は改善しなかった.

しかし,偶然あるいは介助によって道具をいったん正しく把握できれば,道具を操作する手指の動きは適切だった.また,把握の誤りは,検査者が道具を手渡すと少なくなった.また,本人が自分の左手で自分の右手に道具を持たせたときにも少なくなった.ハンガーなど両手で使う道具に対しても,ペットボトルのふたを開けるなどの両手に異なる役割のある動作でも,右手には同様の問題が生じた.そのため,本症例が道具を左手で把握してから右手に持ちかえるような方略を用いて,代償を行う場面もみられた.

ハサミを持って紙を切るように求めた際の反応(A:右手,B:左手)

■ 道具使用に関する知識の確認

次に,道具使用に関する知識が保たれているか否かを,早川ら2)の報告に準じて調べた.先ほどの10物品について,①名称を聞いて道具を選ぶ(例:「ハサミはどれですか?」),②用途を聞いて道具を選ぶ(例:「紙を切るものはどれですか?」),③道具を見て,ともに使用する対象物を選ぶ(例:鍵を見せて,「これと一緒に使うものはどれですか?」),④検査者が道具を持たずに行った使用パントマイムに適合する道具を選ぶ(例:鍵を回す動作をして,「私はこの中の,どれを使うフリをしていますか?」)を問うた結果,④で「鉛筆」のパントマイムに誤りを認めた以外,すべての課題に正答した.以上より,道具使用に関する知識は保たれていると考えられた.

■ 道具の把握形態に関する知識の確認

また,道具の把握形態に関する知識の確認も行った.⑤実際に道具を把握した写真(4択)(図 3A)と,⑥(道具を持たず)持つ手指の形を再現しているだけの写真(4択)(図 3B)との2条件で,正しい把握型を選択してもらう課題でも,本症例は全問直ちに正答した.したがって,道具を把握する手の形に関する知識も保たれていると考えられた.

(後編に続く)

文献

1) 花田恵介,他:右手動作の拙劣さと両手に道具把握の障害を認めた左脳梗塞例に対する上肢機能訓練の試み─症例報告.作業療法39:118—126,2020

2) 早川裕子,他:症例報告 道具把握のみに障害を呈した道具使用失行の1例.神経進歩67:311—316, 2015

ひもとく・理解する・支援する

失行のリハビリテーション

高次脳機能障害は身体障害に比べると目に見えにくく、療法士にとって、患者への対応に難渋することも少なくありません。『ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション』は、その代表的な障害である「失行」に焦点を当て、神経心理学やニューロサイエンスの視点から症状の本質を探ります。リハビリテーションや用いられるアウトカム尺度の現況をバランスよく示すとともに、臨床での支援例も多数収載。複雑にからみあった症状をひもとくことで、患者に「気づき」をもたらす1冊です。

「医学界新聞プラス」では,本書の「第III章 動作・行為の障害に対するリハビリテーション」「第V章 動作・行為の障害のある症例への評価とその対応」から一部をピックアップし,ご紹介します。

タグキーワード

いま話題の記事

-

対談・座談会 2025.12.09

-

寄稿 2026.01.13

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

2026.01.13

-

2025.12.26

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![高次脳機能障害のリハビリテーション [DVD付] 第3版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/4016/0458/2735/87635.jpg)