どうなる!? 地域包括医療病棟

対談・座談会 尾形 裕也,甲賀 啓介

2025.11.11 医学界新聞:第3579号より

2014年の「地域包括ケア病棟入院料」以来,10年ぶりに新たな入院料である「地域包括医療病棟入院料」が新設された(MEMO)。高齢者救急を主なターゲットとしており,入院基本料は1日3050点と高く,疾患別リハビリテーションや看護補助体制の加算などにより,収益面での貢献も期待されている。画期的な入院料とされるが,算定要件の厳しさもあり,実際にはまだまだ参入する医療機関が少ない状況だ。しかしながら,そうした厳しい条件下であっても今後の生き残りをかけて病床を転換する中小病院が現れ始めている。急性期一般入院料1として届け出ていた249床を全て地域包括医療病棟に転換した甲賀病院の経験を通じて,地域包括医療病棟の真価を考えたい。

尾形 初めまして。今回の企画は,甲賀先生が対談相手として私を指名されたと伺いました。甲賀病院の取り組みは以前から伺っておりますし,急性期一般入院料1の病床を全て地域包括医療病棟へ転換した背景なども詳しくお聞きしたいと思っていました。本日はよろしくお願いします。

甲賀 後ほど詳しくお伝えしますが,実は地域包括医療病棟を進んで選択したわけではなく,選ばざるを得なかったというのが実際のところです。尾形先生には聞きたいことが山ほどあります。本日はたくさん話を聞かせてください。

10年ぶりに新たな入院料が設けられたワケ

甲賀 尾形先生は中央社会保険医療協議会(中医協)の入院・外来医療等の調査・評価分科会(以下,分科会)において,分科会長の立場から地域包括医療病棟が誕生するまでの経過を見てこられたと思います。地域医療包括病棟がどのような議論の流れで決まったのかを簡単に教えていただけますか。

尾形 新設された背景には,高齢者に対する医療提供の課題がありました。本来重症患者を主に対応すべき三次救急医療機関において,軽症・中等症の高齢患者で病床が埋まってしまうことが問題視されており,その対策として高齢者救急に焦点を当てた議論が始まりました。私の印象ではありますが,当初は地域包括ケア病棟が高齢者救急の担い手として対応できないかという問題意識で議論が進められていたように感じています。そうした文脈の中で,新しいコンセプトである地域包括医療病棟が提案されました。10年ぶりの新病棟ですから,厚労省にも相当な覚悟があったのだろうと想像しています。

甲賀 同感です。一方で,地域包括ケア病棟と何が異なるのかという混乱の声も少なくありません。

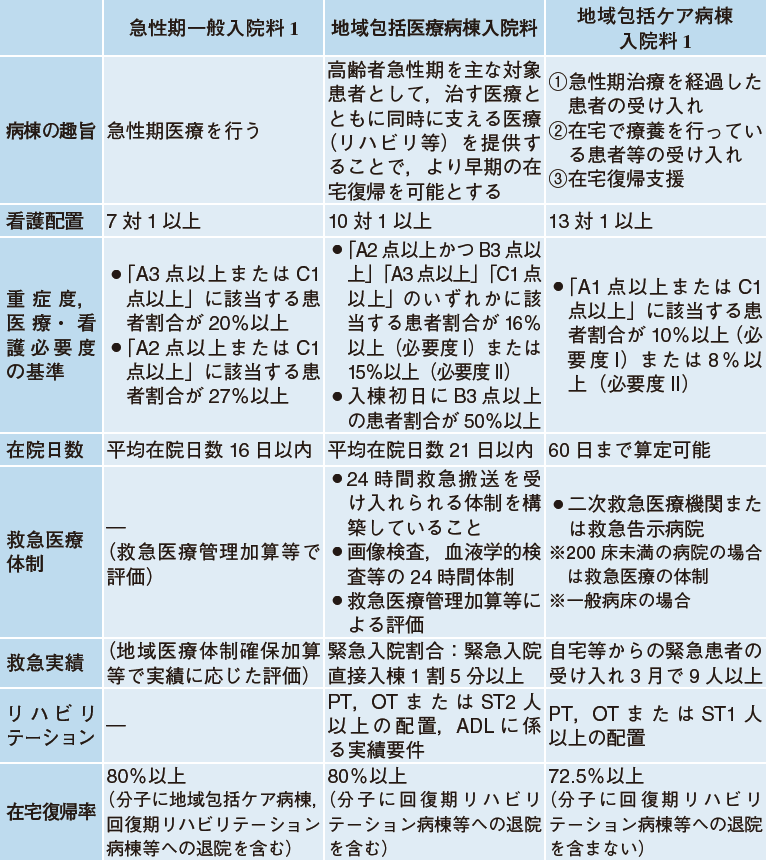

尾形 大きな特徴は,高齢者等の急性期患者について,治療と入院早期からのリハビリテーションを提供し,早期の在宅復帰をめざした治し支える医療の提供を目的とすることです。急性期と回復期双方の機能を有していることは地域包括ケア病棟との違いと言えると思います(表)1)。

増収増益路線の限界を契機に地域包括医療病棟への転換

甲賀 本日の議論の前提が共有されたので,静岡県の志太榛原医療圏(人口対約46万人)に位置する当院を取り巻く環境について共有をさせてください。350万人ほどが住む静岡県は,面積が大きいために県内8つの医療圏に分かれ,それぞれに地域特性が表れます。当医療圏の救急事情はひっ迫していないものの,急性期機能を持つほとんどの施設の病床稼働率は低い状況です。その中で,ここ数年当院は急性期機能に軸足を置く増収増益路線を選択。自前の救急車を有していたことから救急車の受け入れ台数が伸び,売上高は5年間で2倍以上の伸長を果たしました。収益構造としては,2024年5月に急性期一般入院料4から急性期一般入院料1に転換,7対1の看護配置に変更しました。

尾形 つまり,単価アップをめざす路線に舵を切ったということですか。

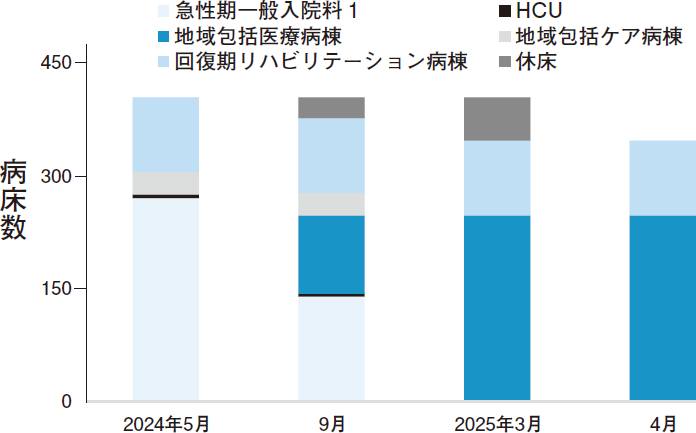

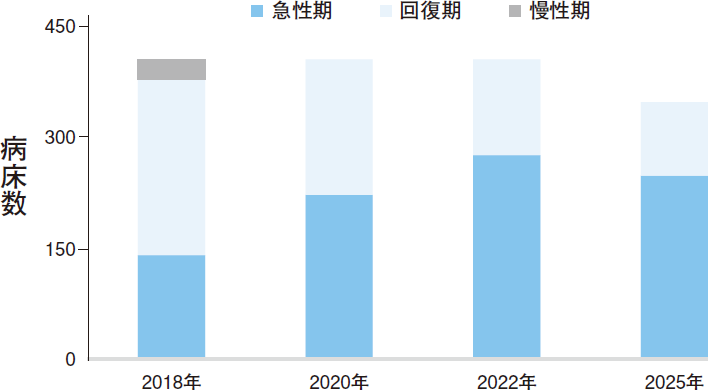

甲賀 その通りです。ただ,2024年の診療報酬改定の煽りを受け,7対1の体制を維持しづらくなったことから,リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算などの各種加算の取得をめざす,さらなる増収路線を図り,結果的に年間で9億円の増収を得ました。しかし赤字幅は広がり,増収増益路線の限界を悟ったのです。そこで減収増益路線へと切り替え,同年の9月に6病棟有していた急性期一般入院料1のうちの2棟を地域医療包括病棟へ転換,そこから半年を待たずに全ての病棟を地域医療包括病棟へと転換しました(図1,2)。

尾形 約1年間でめまぐるしく体制が変わりましたね。段階的に転換されるに当たって,困ったことはなかったのでしょうか。

甲賀 ベッドコントロールの問題です。どのような基準で患者さんを振り分けるべきなのか迷いました。急性期一般入院料1だけを優先してしまうと地域包括医療病棟の基準をクリアできず,その逆も然りです。地域医療包括病棟に全て転換したのには,そうした課題を払拭する意味もありました。

まずは経過を丁寧に追い,見極める時間を

甲賀 一方で,周りの病院経営者...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

尾形 裕也(おがた・ひろや)氏 九州大学 名誉教授

東大工学部,経済学部を卒業後,1978年厚生省入省。健康政策局(現・医政局),国立社会保障・人口問題研究所などを経て,2001年九大大学院医学研究院教授。13年より現職。13~17年東大政策ビジョン研究センター特任教授。現在は中医協の入院・外来医療等の調査・評価分科会分科会長を務める。

甲賀 啓介(こうが・けいすけ)氏 コミュニティーホスピタル甲賀病院 院長

2000年阪大卒。同大病院,大阪警察病院での勤務を経て,09年阪大大学院修了。博士(医学)。同年より,1989年に両親が開設した,地域の急性期医療を担うコミュニティーホスピタル甲賀病院に勤務する。同院副院長を経て,19年から現職。全日本病院協会常任理事。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

取材記事 2026.02.10

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。