- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- [第4回]道具の使用方法に合わせて適切な把握ができなかった症例(後編)

医学界新聞プラス

[第4回]道具の使用方法に合わせて適切な把握ができなかった症例 1)(後編)

『ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション』より

連載 花田 恵介

2025.11.28

ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション

高次脳機能障害は身体障害に比べると目に見えにくく、療法士にとって、患者への対応に難渋することも少なくありません。『ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション』は、その代表的な障害である「失行」に焦点を当て、神経心理学やニューロサイエンスの視点から症状の本質を探ります。リハビリテーションや用いられるアウトカム尺度の現況をバランスよく示すとともに、臨床での支援例も多数収載。複雑にからみあった症状をひもとくことで、患者に「気づき」をもたらす1冊です。

「医学界新聞プラス」では,本書の「第III章 動作・行為の障害に対するリハビリテーション」「第V章 動作・行為の障害のある症例への評価とその対応」から一部をピックアップし,ご紹介します。

(前編はこちら)

症状の統合的解釈

右上肢は麻痺が軽度で,手指の分離運動が十分に可能にもかかわらず,右手の動作は不釣り合いに拙劣で,手指形態の模倣が正しく行えなかった.その程度は,言語指示でも視覚性模倣でも変わらなかったので,失語症の影響は少ないと思われた.また,動作の拙劣さや手指形態の模倣の困難さは右上肢のみの症状であり,コース立方体組み合わせテストの成績にも問題がなかったので,構成障害によるものとも考えにくかった.加えて,衣服のボタンや手袋を右手で操作することも困難であった.したがって,これらの症状は主に(運動)拙劣症によるものと考えられた.触点定位に障害があったことも,この解釈を支持するものと思われた.左手に拙劣症はなかった.

併せて,ハサミやスプーンなどの道具が正しく把握できなかった.この症状も,言語指示をほとんど必要としない状況で生じていたので,失語症による聴理解障害では説明できないと思われた.加えて,道具の使用と把握形態に関する知識は保たれていたため,道具を把握できない症状は,持ちかたや使いかたがわからないために生じているものではないと思われた.

Siriguら3)や早川ら2)は,病巣と反対側の手で道具を正しく持てないが,一度持ててしまえば正しく使えた症例を,道具の把握の障害として報告している.本症例の右上肢には,拙劣症に加えて,これに相当する症状も合併していると考えられた.

右手より程度は軽いものの,非麻痺側である左手でも道具を正しく把握できなかった.両方の手に,道具把握の障害を示した点は早川ら2)の報告と異なるが,右手と同様に,左手にも軽度の道具把握の障害があると考えられた.

エビデンスに基づいた実践

脳卒中ガイドラインやAHA/ASAガイドラインで推奨されている失行症のリハビリテーションの1つに,戦略的トレーニング(訓練)がある.Donkervoortら4)の介入試験によって,戦略的トレーニングは失行症状そのものを改善するというよりも,日常生活能力の改善に有用である可能性が示されている.本症例は,発症後より右手を日常生活でほとんど使用できていなかったため,右手の「学習性不使用」に陥る可能性が高いと思われた.そこで,まずは代償戦略を用いてでも,日常生活における右手の使用頻度を早期に向上させるような介入が必要ではないかと考えた.この点において,戦略的トレーニングは本症例の障害に対する介入方針に適していた.

本症例は,本人が,左手で右手に持たせるという代償方略が有効であった.また,道具の正しい使用法や持ちかたに関する知識が保たれており,動作上もいったん持ててしまえば,その後の手指の動きは適切だった.そのため,この「本人が,左手で右手に持たせる」代償戦略を活用することにした.

本症例のもう1つの症状であった(運動)拙劣症については,脳卒中患者の同症状に対する介入報告がほとんど見当たらなかった.そのため,多発性硬化症やParkinson病に伴う巧緻運動障害に対する介入試験で効果を報告したKammら5)やVanbellingenら6)に準じたプログラムを,本症例にも適用した.

介入方法

本介入は,右手動作の拙劣さや両手の道具把握の障害を代償にて補い,右手での道具使用を早期に再獲得することを目的とした.1日90分の練習を第25病日から14日間かけて行った.介入期間の前後に評価を実施した.

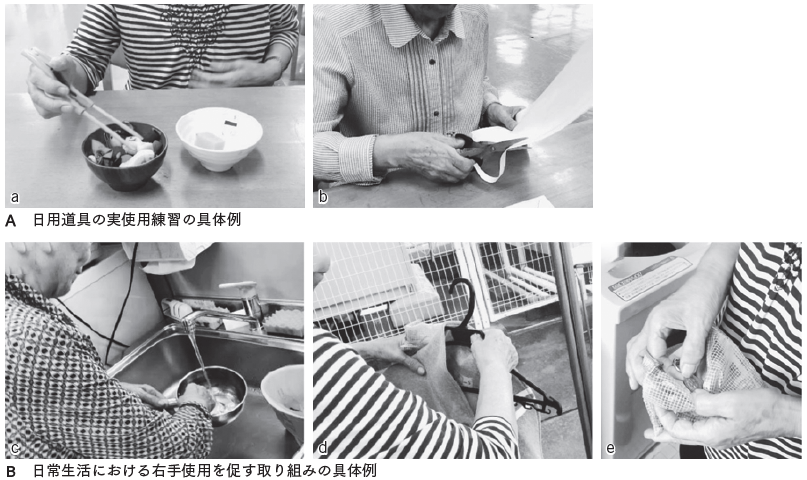

■ 課題指向型練習

日用道具の実使用練習では,日常生活場面で把握が困難だったスプーンや箸,ハサミ,歯ブラシ,鉛筆を把握し操作する練習を重点的に行った.介入開始時には,本症例に右手に通常の形状の箸や鉛筆を持たせると,いったんは適切に把握して操作できたが,長い時間使用すると持ちかたが変化してしまい,持ち直しができなかった.このため,はじめは把握しやすい形になるよう補助具(持ちかた矯正箸や柄を太くするためのスポンジ)を付加して練習し,徐々に通常の形状でも適切な把握ができるように段階づけた.介入期の後半は,上記の道具に対する練習も続けながら,退院後の生活に必要と思われる食器洗いや洗濯物干し,洗濯物たたみ,包丁操作の練習をした.この場合も必要に応じて,道具を正しく把握できるよう,本人が把握する手にもう一方の手で道具を持たせる方略を指導した.

先に記したように,本人が左手で右手に道具を持たせると把握の誤りが減ったので,それを代償方略として訓練や日常生活の場面でも常用するように促した.具体的な練習場面を図4に示す.

a:補助箸(箸ぞうくん)でつまむ,b:ハサミで紙を切る,c:食器洗い,d:洗濯物干し,e:財布から硬貨を出す.

■ 巧緻動作練習

ブロックやペグ,硬貨をつまんで移動する課題からはじめ,徐々にボルトやペットボトルの開閉,洗濯バサミ留めといった手指の操作を要する課題へと段階づけた.また,対象の把握や操作に指尖を使うよう促すために,同じ物品の中でも徐々に小さいものへと段階づけた.財布から硬貨を1枚ずつ取り出す,ボタンを留める,ファスナーを閉めるなど,実場面を想定した巧緻動作の課題も行った.

■ 日常生活における右手使用を促す取り組み

訓練室外でも積極的に右手を使うよう促した.洗面台の蛇口,引き出し,病室のカーテンの開閉など,複雑な手指操作を要しない活動は,拙劣症のある右手でも行えるようになりやすいと考えた.そこで,介入当初は病棟や病室で右手を使用する活動を作業療法士と行い,訓練室外でも右手を使うように促した.また,訓練によって実用性が向上した道具があれば,そのつど,生活場面でも使用するよう促した.本症例に指導した内容を病棟看護師にも伝え,生活場面で実行できているか否かをチェックするよう依頼した.

経過と結果

右上肢機能は,FMAの上肢運動項目は57→59点とあまり変化はなかったが,ARATが30→56点に改善した.STEFも右手が1→54点,左手が80→91点に向上した.日常生活能力を示すFIMの運動項目は,64→77点に改善した.

介入前の道具使用は,スプーンや歯ブラシ,鉛筆の操作,食事,整容動作を左手で行っていたが,介入後の道具使用は左手で右手に持たせる代償方略を用いて,右手使用が定着した.一方で,右手の手指形態模倣は,介入後も手本の形に至らないことがあった.また,右手の形や指の配置を道具に合わせたり,右手の中で道具を持ち替えたりすることにも困難が残った.社会的慣習動作や,物品を持たずに道具を使うフリをする動作においても,誤反応は変わらなかった.

考察とまとめ

以上のような介入の結果,STEFやARATといった麻痺手の操作能力を評価する検査の成績が大きく改善した.また,右手で日用道具を再び使用できるようになった.本症例は,道具の正しい使用法や持ちかたに関する知識が保たれており,動作上もいったん持ててしまえば,その後の手指の動きは適切だった.このことは代償方略が有効であった理由の1つであるように思われた.また,左手で右手に持たせれば,置かれた道具の向きに自分の右手の向きを合わせる必要はない.右手の指の配置や形を,つかみ上げるときのものから使用するためのものへと変える必要もない.これらの動作を用いない方法を代償方略に用いたことが,道具把握をより行いやすくしたのかもしれない.

介入時期が脳梗塞後の亜急性期であるため,自然回復の影響は大いに考えられる.しかし,手指形態を模倣できない症状や,片手だけで道具を適切に把握できない症状が残存したにもかかわらず,代償方略の獲得によって再び右手で道具を使用できるようになったことは,作業療法介入による可能性を示すものと思われる.

〔本Case は,文献1 を参考に作成した〕

文献

1) 花田恵介,他:右手動作の拙劣さと両手に道具把握の障害を認めた左脳梗塞例に対する上肢機能訓練の試み─症例報告.作業療法39:118—126,2020

2) 早川裕子,他:症例報告 道具把握のみに障害を呈した道具使用失行の1例.神経進歩67:311—316, 2015

3) Sirigu A, et al:A Selective Impairment of Hand Posture for Object Utilization in Apraxia. Cortex 31:41—55, 1995

4) Donkervoort M, et al:Efficacy of strategy training in left hemisphere stroke patients with apraxia:A randomised clinical trial. Neuropsychol Rehabil 11:549—566, 2001

5) Kamm CP, et al:Home—based training to improve manual dexterity in patients with multiple sclerosis:A randomized controlled trial. Mult Scler 21:1546—1556, 2015

6) Vanbellingen T, et al:Home based training for dexterity in Parkinson’s disease:A randomized controlled trial. ParkinsonismRelat Disord 41:92—98, 2017

ひもとく・理解する・支援する

失行のリハビリテーション

高次脳機能障害は身体障害に比べると目に見えにくく、療法士にとって、患者への対応に難渋することも少なくありません。『ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション』は、その代表的な障害である「失行」に焦点を当て、神経心理学やニューロサイエンスの視点から症状の本質を探ります。リハビリテーションや用いられるアウトカム尺度の現況をバランスよく示すとともに、臨床での支援例も多数収載。複雑にからみあった症状をひもとくことで、患者に「気づき」をもたらす1冊です。

「医学界新聞プラス」では,本書の「第III章 動作・行為の障害に対するリハビリテーション」「第V章 動作・行為の障害のある症例への評価とその対応」から一部をピックアップし,ご紹介します。

タグキーワード

いま話題の記事

-

対談・座談会 2025.12.09

-

寄稿 2026.01.13

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

2026.01.13

-

2025.12.26

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![高次脳機能障害のリハビリテーション [DVD付] 第3版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/4016/0458/2735/87635.jpg)