- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- 医学界新聞プラス[第11回]院内勉強会や地域住民向けのセミナーでは,私的利用や非営利として自由に著作物を使えますよね?

医学界新聞プラス

[第11回]院内勉強会や地域住民向けのセミナーでは,私的利用や非営利として自由に著作物を使えますよね?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A

連載 小林只

2025.11.14

Q.院内勉強会や地域住民向けのセミナーでは,私的利用や非営利として自由に著作物を使えますよね?

A. 目的や開催形式によります。まず著作物の利用規約を確認し,次に著作権の例外規定が適用できるかを検討しましょう。対面開催,かつ非営利・無料・無報酬の3条件を満たすセミナーであれば,著作権者の許諾なくスライドを「上映」できる場合があります(非営利上演)。しかし,オンライン配信ではこの例外規定は適用できません。また「私的使用」や「学校授業目的」の規定も,セミナーや勉強会には適用外です。したがって,オンライン開催や対面でも資料を配布する場合は,適法な引用のルールを厳格に守るか,著作権者から許諾を得るのが原則となります。SNSやブログは不特定多数が閲覧可能なため,私的使用の例外規定は適用できません。

これまでの連載で,引用(第9回)や学校授業での利用(第10回)といった著作権の例外規定について学んできました。今回は,学校の「授業」には該当しないセミナーや勉強会での著作物利用に焦点を当てます。

大学の教職員向け研修であるFD(Faculty Development)/SD(Staff Development),病院内のスタッフ勉強会,一般市民向けの公開セミナーなど,さまざまな場面で他者の著作物(論文の図表,写真,イラストなど)を利用したいと考えることがあるでしょう。特にオンラインでの開催が増える中で,著作権のルールはより複雑になっています。今回は,どのような場合に許諾なく著作物を使えるのか,その境界線を具体的に解説します。

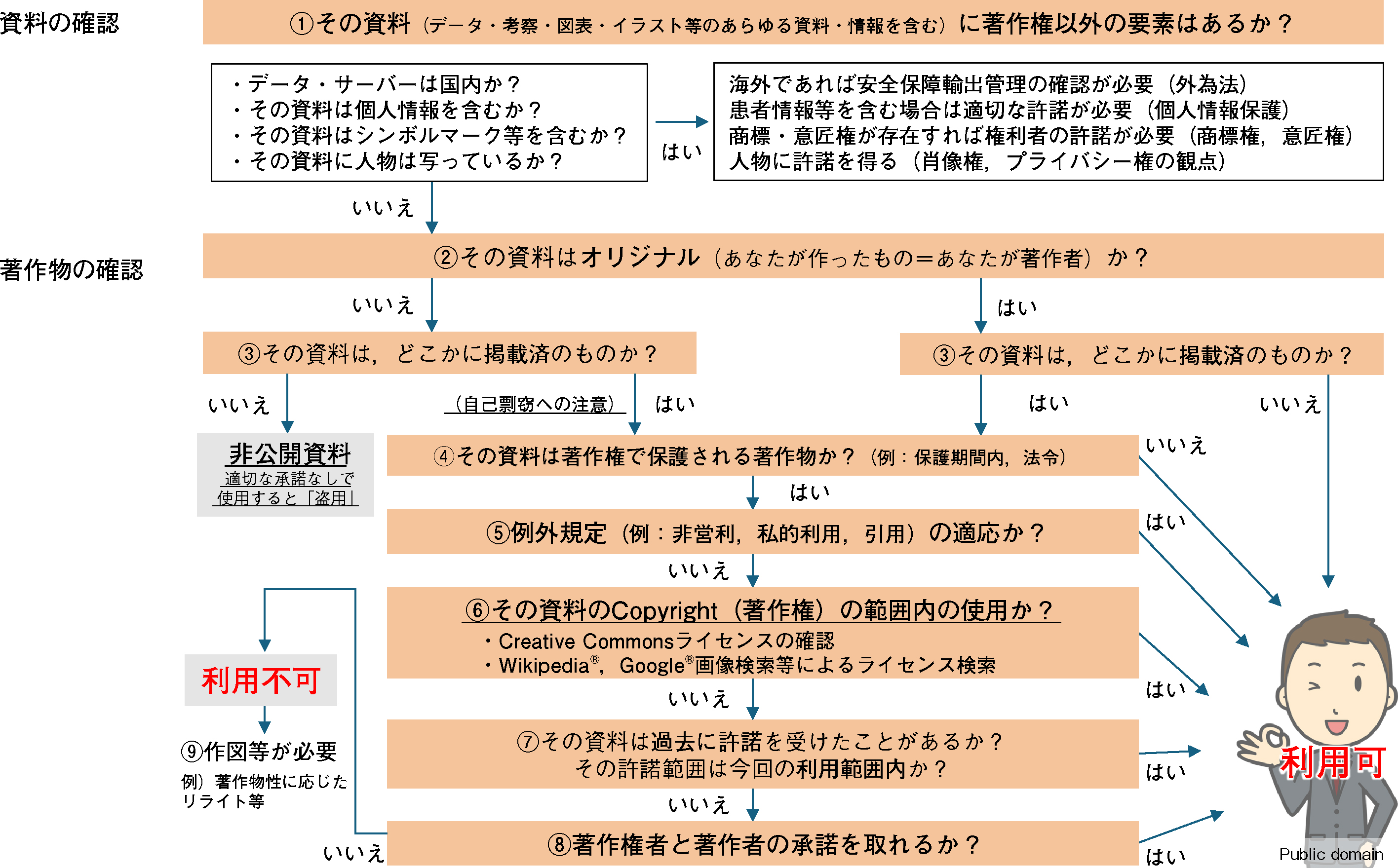

まず何から考える? 著作物利用の判断フロー

セミナー資料を作成する際,他者の著作物を使いたいと思ったら,第3回で示した利用フローチャート(図)を確認し,次のステップ1~3を踏まえて考えるのが安全です。

ステップ1:利用規約を確認する,クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を確認する

ステップ2:例外規定を適用できるか検討する

利用規約で許可されていない場合,著作権者の許諾なしに利用できる「例外規定」が適用できないかを検討します。ここが今回の記事の核心部分です。

ステップ3:著作権者から許諾を得る or オリジナルを作成する

セミナーや勉強会で「使えない」例外規定

多くの人が誤解しがちな「使えない」例外規定から確認しましょう。

「学校授業目的の利用(著作権法第35条)」は使えない

第10回で詳しく解説したこの規定は,あくまで小学校から大学院までの「単位付与等を目的とした正規の授業」が対象です。したがって大学のFD/SD研修や病院内のスタッフ勉強会,研修会,市民向け公開講座などは「授業」に該当せず,この例外規定は適用外です。

「私的使用のための複製(著作権法第30条1項)」は使えない

「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」での利用と定義されています。「何人までならOK?」という質問をよくいただきますが,法律や判例で明確な人数基準は示されていません。 裁判所は,人数だけでなく構成員間の閉鎖性や人的結合関係の強さを重視して判断します。そのため企業や団体など,一定の事業目的で組織された集団内での利用は,たとえ参加者が数人であっても「家庭内に準ずる」とは認められにくく,原則として私的使用には当たらないと考えるのが安全です。

つまり,所属職員が数十人以上いるような組織内での勉強会(たとえ当日の参加者が3人であっても)や,組織外の人が1人でも参加するセミナーは「家庭内に準ずる限られた範囲」を超えるため,「私的使用」には当たりません。したがって勉強会のために論文を1部コピーして自分だけで読むのはOKですが,参加者に配布するために複数部コピーする行為は,この条文では正当化できませんので注意をしましょう。

日常生活における私的使用で注意すべきは,SNSやブログへのアップロードです。これらは不特定多数が閲覧可能であるため私的使用には該当しません。「鍵アカウントなら大丈夫」というわけでもなく,友人・知人が多数フォローしている場合は「限られた範囲」を超えると判断される可能性があります。

セミナーや勉強会で「使える可能性がある」例外規定

次に,セミナーや勉強会で適用できる可能性がある例外規定を見ていきましょう。

【条件付きで使える】非営利・無料・無報酬の上演等(著作権法第38条1項)

著作権法第38条1項

公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。

これが,対面でのセミナーや勉強会における最も重要な例外規定です。以下の3つの要件を全て満たす場合に限り,著作権者の許諾なく,公表された著作物を「上演・演奏・上映・口述」することができます。

1)営利を目的としない:運営主体が大学,病院,学会(一般社団法人などの非営利法人に限る),自治体といった非営利組織(法人格がない自主団体は含まない)であり,かつランチョンセミナーのように企業のスポンサーが付いていないこと。

2)聴衆・観衆から料金を受けない:原則は参加費が無料であること。ただし,資料の印刷代や会場費といった実費を徴収する程度であれば,料金には当たらないと解釈されています。つまり,主催者に金銭的収益(利益)が生じる範囲は不可という意味です。

3)実演家や口述者に報酬が発生しない:登壇する講師に謝礼や講演料が支払われる場合は要件を満たしません。ただし,交通費や宿泊費といった実費...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

小林 只(こばやし・ただし)氏 株式会社アカデミア研究開発支援 代表取締役社長/医師・一級知的財産管理技能士

2008年島根大医学部卒。臨床医として研鑽に励み14年より弘前大総合診療部。16年博士(医学)。23年大学認定ベンチャー・株式会社アカデミア研究開発支援を創業。24年より弘前大総合地域医療推進学講座・講師,島根大オープンイノベーション推進本部・准教授を兼任。綜合者・総合医として研究開発×知財法務×安全保障×事業で,多分野の横断支援を担う。資格:1級知的財産管理技能士(特許・コンテンツ),AIPE認定知的財産アナリスト(特許・コンテンツ),Security Trade control Advanced(CISTEC)ほか。

タグキーワード

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。