保健師・看護師連携でめざす切れ目のない健康支援

対談・座談会 松本 珠実,岡部 陽子,岩﨑 理佳

2025.11.11 医学界新聞:第3579号より

高齢化が進行し社会保障制度の持続性が危ぶまれる今,地域全体での健康・療養支援体制の強化がますます急務となっている。その実現には地域を俯瞰する自治体保健師と現場に密着する看護師のそれぞれの強みを生かした協働こそが鍵となる。しかし多くの自治体では,両者の連携や情報共有の仕組みが十分に機能しておらず,特に治療中断者や社会的リスクを抱える人々への介入に課題があるとされる。本座談会では,佐賀県,富山県における好事例を手がかりに,保健師と看護師の連携を全国に広げていく可能性について議論した。

2040年に向けて看護活動を強化する

松本 2040年以降,高齢者人口がピークアウトするといわれており,労働力不足や社会保障費の急増,インフラの老朽化,そして自治体の機能低下が懸念されています。保健・医療・介護・福祉を巡っては,単身高齢者の増加など人口・世帯構成の変化による医療資源の不足という課題もあります。社会保障制度の持続性を担保しつつ,健康増進,疾病予防,重症化予防を実現するために,厚生労働省が主導する健康日本21(第三次)1)では,誰一人取り残さない健康づくりの展開において,保健・医療・介護・福祉の連携した取り組みを期待しています。

このような状況を踏まえ,日本看護協会は2024年11月に「自治体保健師と地域の看護職の連携・協働による地域全体の健康・療養支援と仕組みづくり」を公開しました2)。同冊子では,2040年を見据えて地域全体で健康支援を進めていくために看護活動をどう強化するべきかを示しています。支援を必要とする人が制度やサービスの狭間に取り残されてしまうことがないよう,医療から介護,福祉,地域支援へと切れ目なくつながる仕組みづくりは不可欠です。地域の人々に対する連続性のある支援をめざす中で,同冊子が幅広い分野で活躍する看護職それぞれの強みを生かして連携し,生涯にわたって地域の人々の健康を支援する仕組みづくりの実現に向けた一助となればと考えています。

本日は自治体保健師と地域の看護師の連携・協働に積極的に取り組まれている佐賀県,富山県での事例をご紹介していただき,連携・協働を全国で広めていくために何が必要かを話し合えればと思います。

糖尿病コーディネート看護師が地域をつなぐ

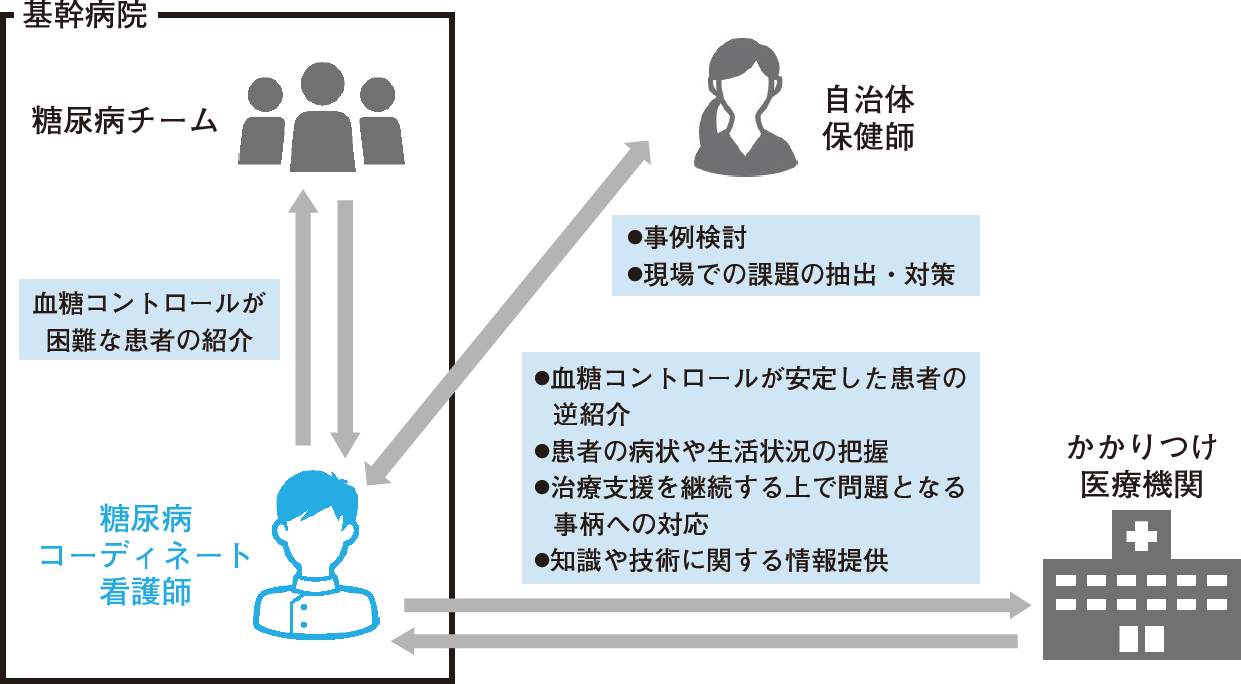

岩﨑 もともと佐賀県は新規人工透析患者の増加率が全国で最も高いという不名誉な状況にありました。人工透析は患者一人当たりの医療費も高く,住民の健康推進に加えて財政的観点からも,原因となる糖尿病への対策が急務でした。そこで2012年から「佐賀県ストップ糖尿病対策事業」が開始され,当時県内には糖尿病専門医が少なかったことから,事業の一環としてかかりつけ病院と基幹病院,自治体保健師らの橋渡し役を担う糖尿病コーディネート看護師(図)の育成が始まりました。

基幹病院とかかりつけ医療機関の間での患者の紹介を担っており,紹介先へ治療内容や療養支援の状況などの情報提供も行う。かかりつけ医療機関に向けて,糖尿病コーディネート看護師がフットケア,インスリン調整をテーマとしたスタッフ向け学習会や症例検討会を開き,技術支援・情報提供を行っている。

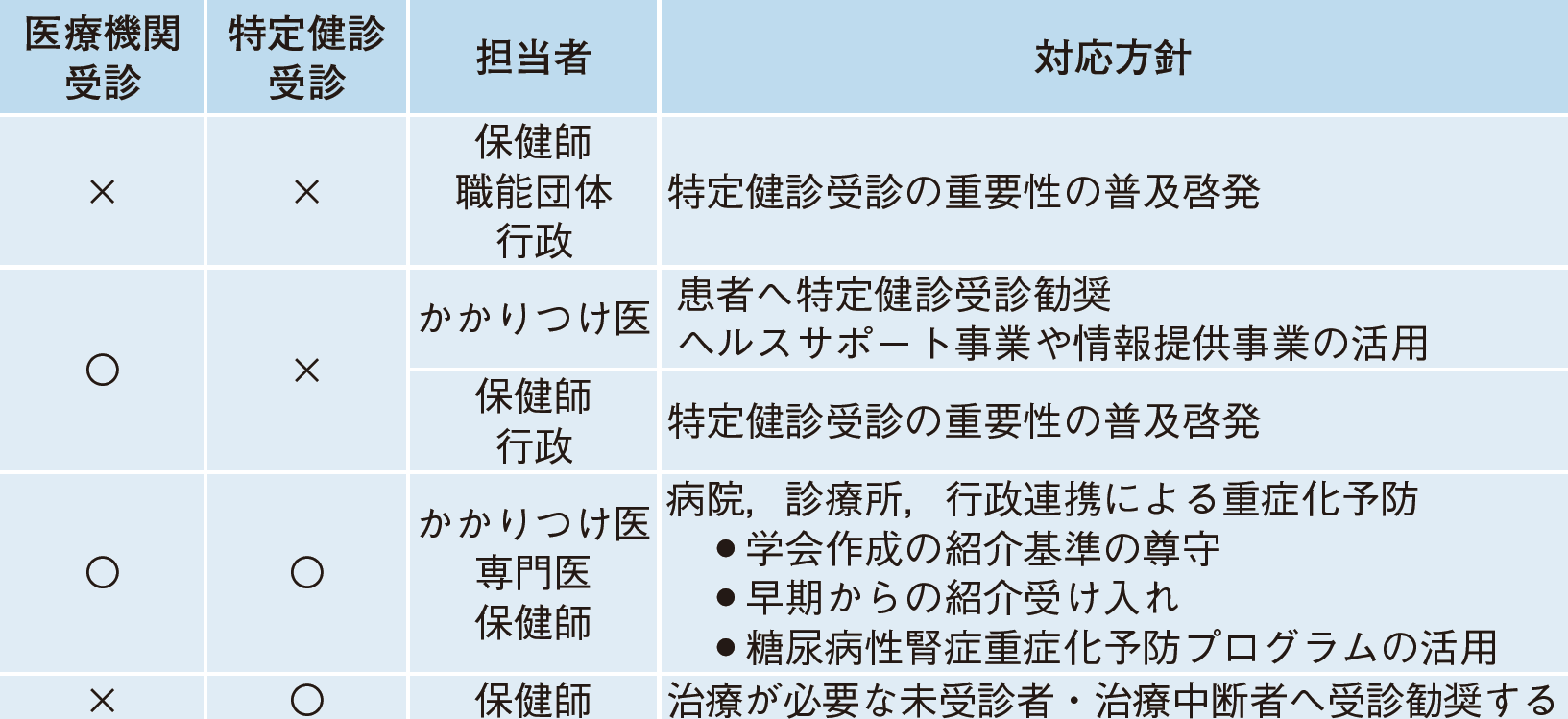

現在は県内7つの基幹病院を拠点に糖尿病コーディネート看護師が活動しています。事業開始当初は基幹病院の看護師や医師,かかりつけ医療機関の医師との間での症例検討や情報共有が主でしたが,活動が広域になるにつれて市町村の保健師とも連携をとるようになりました。特に糖尿病患者は特定健診でスクリーニングできることから,医療機関または特定健診受診の有無でグループ分けを行い,糖尿病重症化予防に向けた対応について保健師,医師等で役割分担して地域住民のフォローアップを行っています(表)。

岡部 自治体保健師とうまく連携しながら地域に根付いた活動をされていることがよく理解できました。一方でこのような新しい仕組みを導入する際,地域の医療機関からの理解を得るのは難しかったのではないでしょうか。

岩﨑 活動開始当初は糖尿病コーディネート看護師の具体的な役割が十分に周知されていなかったため,地域の医療機関から「何をしに来たんだ」と門前払いされることもありました。そのため取り組みを先導していた安西慶三教授(前・佐賀大学糖尿病内科)が基幹病院のトップマネジャーや院長に活動の趣旨を伝達したり,定期訪問をしたりして,糖尿病コーディネート看護師の意義を浸透させていきました。取り組みを始めてから約10年がたち,かなり定着してきたように感じます。

松本 この糖尿病コーディネート看護師の育成・支援事業は2024年の国際看護師協会で顕著な健康成果が得られた事例として取り上げられていました。具体的な事業の成果を教えていただきたいです。

岩﨑 コーディネート看護師の育成を含めストップ糖尿病対策事業に約10年取り組んだ結果,糖尿病の重症化による新規人工透析導入患者は150人(2012年)から95人(2021年)に減少しました3)。特定健診の受診率も全国平均と比べて高いことから県民の健康維持への意識の高まりを感じます4)。

松本 大きな成果ですね。一方で糖尿病コーディネート看護師育成事業は県から委託を受けた活動と聞きました。10年以上続けてこられたのは活動費の支援があったことが要因として大きいのでしょうか。

岩﨑 そうですね。開始当初は県からの委託金で賄われていました。現在も県からいくらかの費用を支援していただいていますが,病院の持ち出しになる部分もあるのが現状です。

松本 財源に関しては連携構築・維持におけるボトルネックになるのは否めませんね。病院のバックアップと,地域に貢献するという看護職の強い意志があってこそ実現できている事例だと感じました。

岩﨑 当院自体が地域への貢献を指針の一つとして掲げていますので,地域全体の健康意識の底上げに尽力していかなくてはと考えています。10年かけて多少なりとも結果が出ており,今後はより長いスパンで取り組みの成果を出していきたいです。

顔の見える関係で連携を強化する

岡部 富山県新川圏域における地域包括ケアシステムに関連する...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

松本 珠実(まつもと・たまみ)氏 日本看護協会 常任理事

1987年大阪市淀川保健所に入職。93年大阪市立厚生女学院(当時)専任教員,2015年国立保健医療科学院生涯健康研究部上席主任研究官を経て,23年より大阪市健康局保健指導担当部長。24年より現職。日本看護協会保健師職能委員会委員長として,保健師職能の発展と行政保健活動の推進に努める。

岡部 陽子(おかべ・ようこ)氏 富山県新川厚生センター 企画管理課企画調整班長

1995年富山県に入職。県型保健所や本庁の特定健診・国民健康保険の所管課に勤務し,2023年より現職。医療連携や医療・介護連携,市町村保健師活動支援に関する業務を担当する。20年には富山県看護協会上市支部長を務めた。

岩﨑 理佳(いわさき・りか)氏 済生会唐津病院 看護部長

1986年看護専門学校を卒業後,豪QLD州立グリフィス大にて看護学士取得。外科病棟看護課長,医療安全管理者などを経て2011年に認定看護管理者,13年4月より現職。基幹病院の唐津赤十字病院や市町村の保健師などとカンファレンスを実施し,唐津地区の糖尿病治療の底上げに取り組むなど地域連携の推進に尽力している。2025年6月まで佐賀県看護協会にて職能理事。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

取材記事 2026.02.10

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。