- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- [第4回]Lesson1 「左頭頂葉病変の失行」を学ぶ(後編)

医学界新聞プラス

[第4回]Lesson1 「左頭頂葉病変の失行」を学ぶ(後編)

『〈シリーズ・高次脳機能の教室〉失行の診かた』より

連載 近藤 正樹

2025.11.24

失行の診かた

高次脳機能障害のなかでも,最も難解な概念の1つ──「失行」。

『失行の診かた』は,この複雑なテーマを「動きとは何か」からトコトンわかりやすく解き明かす,これまでにない失行の入門書です。前提となる「動き」のしくみに加え,失行を「発見」したLiepmannを軸に広く歴史の流れを俯瞰し,点の知識ではなく,立体的な全体像として失行を捉えます。

「医学界新聞プラス」では,本書より<第1章 どうして,失行は難しいのか——「動き」と「道具」を手がかりに><第2章 失行の「始まり」から「現在地」まで——失行の本質を理解する>の一部と,症例1つをピックアップし,4週にわたりご紹介します。

前編はこちら

A:そう考えるとわかりやすいです。この患者さんは実使用,パントマイム,模倣の3 つともできなかったから,えーと,肢節運動失行かな。

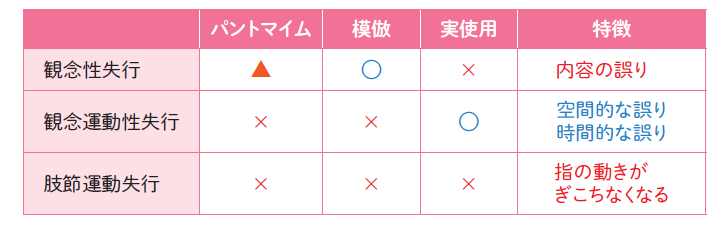

K:失行を評価するときには,3つのセット(表5-1)と同時にそれぞれの失行の特徴も考えるといいよ。例えば,肢節運動失行は指の動きがぎこちなくなって動作がしにくくなるのが特徴なんだ。さっきの話だと指のぎこちなさというよりも,身体の動かし方を間違えてしまうという感じだね。動かし方の方向や速さの間違いは,それぞれ「空間的な誤り」「時間的な誤り」と呼ぶんだけど,これらは観念運動性失行の特徴なんだよ。ちなみにBPOは観念運動性失行の「空間的な誤り」に入る。それから,道具を違ったもののように使う「内容の誤り」は観念性失行の特徴だね。

B:なるほど。そうすると観念性失行と観念運動性失行の両方があるということですね。

K:そういうこと。

————————————2 週間後,脳神経内科の医局にて——————————

K:やあ。あれからG さんはどんな様子かな。

A:だいぶよくなって,失行症状はほとんど目立たないくらいになりました。失語は少し言葉が出にくいくらいです。書字障害,計算障害はまだみられます。

K: 歯ブラシなんかの日常物品は使えてますか。

A:それはまったく問題なくて,診察のときのパントマイムで時々誤りがあるくらいです。

K: 観念運動性失行が少し残ってるのかな。

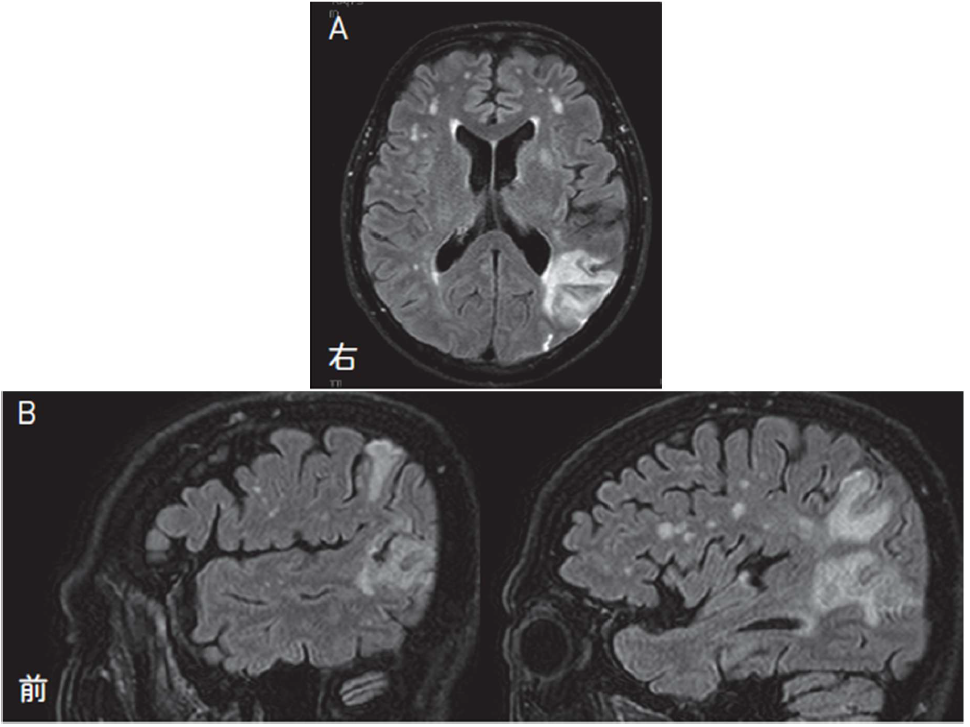

A:今日撮ったMRI では,FLAIR 画像で左頭頂葉に脳梗塞が確認されました(図5-3)。

K: 灌流画像で血流が低下していた領域だね。FLAIR 画像は少し時間が経って脳梗塞が完成すると高信号になるんだ。頭頂葉だけでなく後頭葉の外側面も高信号になっているのに気づいたかな。頭頂葉の梗塞部位をもう少し詳しくみると,頭頂葉下部の前方の縁上回,後方の角回が含まれているから,ちょうど観念運動性失行と観念性失行が出やすい部位だね。この前言ったように左角回はゲルストマン症候群と関係している部位だね。

A:最近は,病棟でリハビリをしているんですけど,退院調整の話も出ていて退院後のリハビリをどうするのか相談中です。

K: 失行は生活上ではあまり問題ないようだけど,軽い失語と書字障害,計算障害があるから高次脳機能障害について今後もフォローアップが必要だね。今の状態についてリハビリの担当スタッフとよく相談して,リハビリ病院への転院が必要なのか,ここの外来リハビリを紹介するのかをよく考えていこう。

A:わかりました。これからのリハビリも大事ですね。

Lesson1 のチェックポイント

■ ゲルストマン症候群

Josef Gerstmann(1887~1969)はオーストリアの神経科医です。彼の報告した手指失認,左右失認,失算,失書の四徴候を,彼の名にちなんでゲルストマン症候群と呼びます。しかし,四徴候のみの純粋なゲルストマン症候群は稀で,四徴候すべてがそろっていない症例や失語,失行などの合併が多いこともあり,この場合にゲルストマン症候群と診断してよいか検討の余地があります。

また,左角回の病変と関連があるとされ,角回の皮質下を通る神経線維の損傷の重なりが関係していると主張している報告もあります1)。

文献

1)Rusconi E,Pinel P,Dehaene S,et al:The enigma of Gerstmann’s syndrome revisited:a telling tale of the vicissitudes of neuropsychology.Brain 2010;133:320-332

失行の診かた

高次脳機能障害のなかでも、最も難解な概念の1つ──「失行」。

『失行の診かた』は、この複雑なテーマを「動きとは何か」からトコトンわかりやすく解き明かす,これまでにない失行の入門書です。前提となる「動き」のしくみに加え、失行を「発見」したLiepmannを軸に広く歴史の流れを俯瞰し、点の知識ではなく、立体的な全体像として失行を捉えます。

「医学界新聞プラス」では、本書より<第1章 どうして,失行は難しいのか——「動き」と「道具」を手がかりに><第2章 失行の「始まり」から「現在地」まで——失行の本質を理解する>の一部と、症例1つをピックアップし、4週にわたりご紹介します。

タグキーワード

いま話題の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

対談・座談会 2025.12.09

-

寄稿 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![高次脳機能障害のリハビリテーション [DVD付] 第3版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/4016/0458/2735/87635.jpg)