新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか

対談・座談会 藤尾 圭志,西川 博嘉,金井 隆典,岡田 随象

2026.01.13 医学界新聞:第3581号より

自己免疫疾患,感染症,アレルギー,がん,神経難病……。免疫が何らかの形でかかわる疾患領域は膨大であり,免疫の異常そのものが病態の根幹をなしている疾患も少なくない。ヒト免疫の解明はこうした疾患群の根本的治療の実現に欠かせないだけでなく,再生医療や移植医療,がん治療やワクチン開発といった次世代医療の発展においても重要な意義を持つ。

医療の未来の鍵を握るヒト免疫研究の現在地点と展望を,トップランナーたちが語り合った。

藤尾 モデル動物を用いた研究により,免疫の基本的なメカニズムは20世紀までに概ね明らかになりました(「マウスとヒトの知見が交差する免疫学」・図2参照)。今は免疫介在性疾患の個別具体的な治療法を開発すべく,ヒトの免疫検体を用いた研究が加速している時代と言えるでしょう。本日は,消化器内科医として炎症性腸疾患(IBD)の免疫研究を牽引される金井先生,日本を代表するがん免疫の研究者であり,特に制御性T細胞(Treg)研究の臨床応用に尽力されている西川先生,そして大規模コンピューターを用いたゲノム解析で免疫疾患の解明や創薬をめざす遺伝統計学の分野をリードする岡田先生という,各領域のエキスパートにお集まりいただきました。ヒト免疫研究の現状や今後の展望について,広くお話しできればと思っています。よろしくお願いします。

科学の進歩でヒトの多様性・複雑性に挑む

金井 ヒト免疫の重要性を痛感したのは,IBDや関節リウマチ(RA)の特効薬として登場したTNF-α阻害薬がきっかけでした。実はマウスの研究ではあまり効果が出ていなかったにもかかわらず,ヒトでは劇的な成績を収めたのです。この時,「動物とヒトの免疫システムは違う」と思い知らされました。

西川 がん免疫の分野では同じ治療法でも効果に個人差が認められることが明らかになり,ヒトの複雑性,特にヒトという種の中での多様性を強く実感します。私がヒトのがん免疫研究に注力し始めた2000年代初頭は,まだまだヒトの複雑性・多様性へのアプローチが難しい状況がありました。しかし今はゲノムをはじめとするオミクス解析技術の発展により,こうした部分に正面からチャレンジできる時代になりました。その意味で,われわれの世代はラッキーであるとも感じています。

岡田 おっしゃるようにオミクス解析の発展は著しく,技術の高品質化,低価格化,スケールアップに伴い,ゲノムはもちろんですがシングルセル解析や空間トランスクリプトーム解析などが数多く実施されています。得られるデータ量が増え,既存の基礎医学研究や先生方が進められている臨床研究と結びつけて病態を分析できるようになり,私の専門とする遺伝情報学の観点からも非常に面白いフェーズに突入したと感じています。

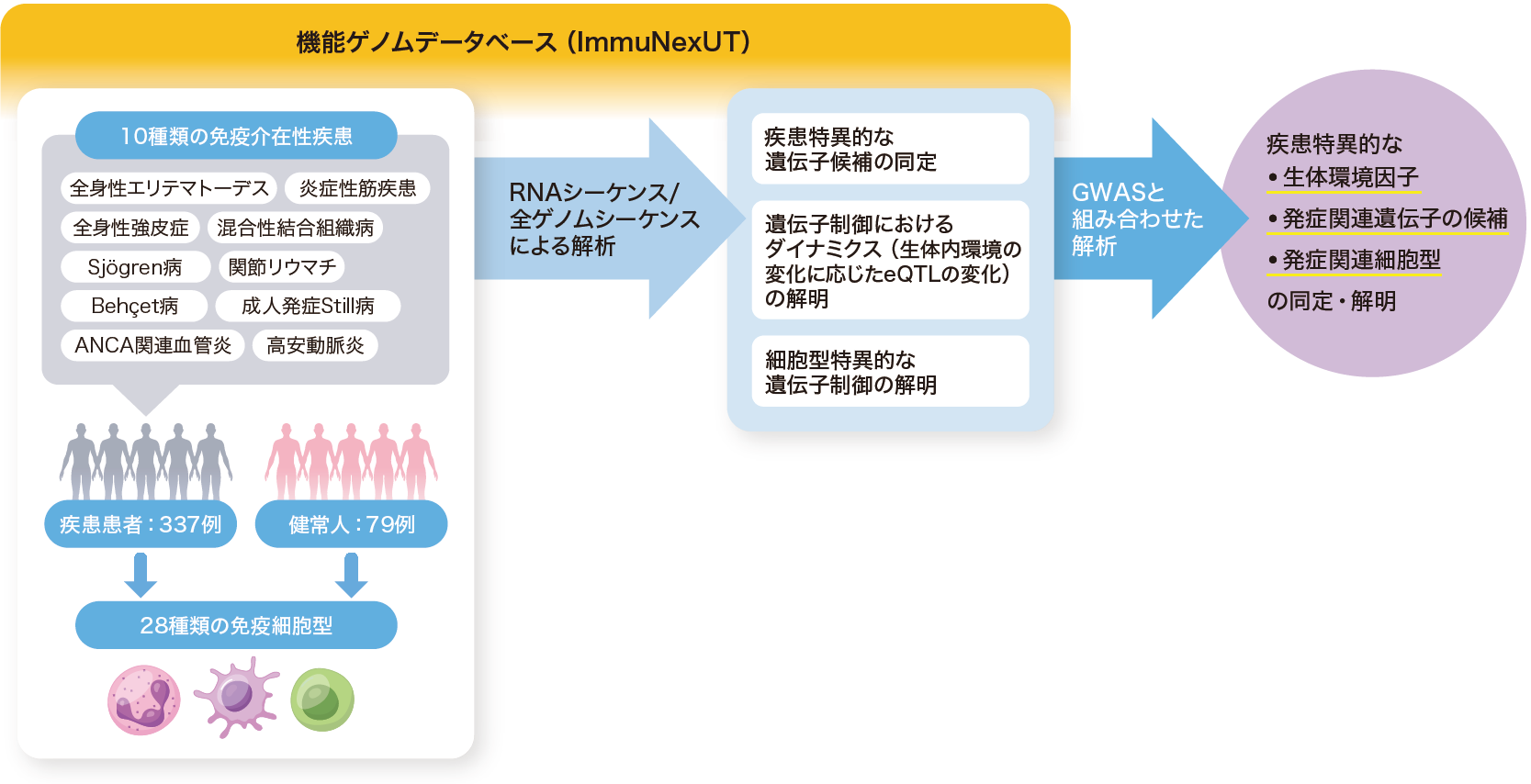

藤尾 マルチオミクス解析技術の進歩の大きなポイントとして,ゲノムワイド関連解析(GWAS)では見えてこなかった,「なぜその遺伝子が疾患に関係するのか?」「免疫系のどこが病態と関係しているのか?」といった部分の解明に寄与している点が挙げられます。全身性自己免疫疾患の分野でも,私が構築に携わった大規模機能ゲノムデータベースImmuNexUT(図1)での解析情報などの大規模オミクスデータをもとに,RAや全身性エリテマトーデス(SLE)の病態や発症リスクの解明が大きく前進しました。

ある遺伝的特徴がどのように疾患の発症にかかわるかを解明するには,免疫細胞遺伝子発現データとゲノム情報に関する膨大なデータの解析が必要となる。国内では藤尾氏らが世界最大級の機能ゲノムデータベース(ImmuNexUT)を日本人患者のデータをもとに構築し,GWASとの組み合わせにより,免疫介在性疾患と関連する細胞や遺伝子を明らかにしている。

西川 研究スタイルもかつてはマウスからスタートし,得られた結果をヒトで検証していました。けれども今は治療効果が出ない患者群と治療が奏功している患者群の比較解析などから新しい分子を特定して,その重要性をマウスで確認し,ヒトへの応用につなげる「ヒトからマウスへ,マウスから再びヒトへ」という手法も可能な時代になっています。

藤尾 マウスとヒトの相互的な検証に加え,オミクス解析など基礎研究の知見がそのまま臨床に応用でき,臨床で得られたデータが再び基礎研究を加速させるという好循環は,免疫学ならではの魅力と言えるかもしれません(「マウスとヒトの知見が交差する免疫学」・図3参照)。

ヒト免疫研究の臨床応用に向けて

岡田 網羅的な俯瞰が可能になりつつある生体情報の中でも,血液はそのアクセスしやすさもあり,大量のデータを生み出す源泉となっています。組織としての血液は現段階でかなり詳細な理解が得られていると言っていいでしょう。一方で多くの免疫疾患は血液以外のアクセスしにくい臓器と連関しており,これらにおけるオミクス情報の統合はまだまだ不十分です。今後は血液以外の情報をいかに取得していくかが課題ですし,得られたデータを網羅的に分析して終わりとするのではなく,バイオマーカーを見つけ,特許を取得し,治療パッケージを作り,具体的な臨床利用につなげるという出口戦略までを考えていかなくてはなりません。

金井 自己免疫疾患は血液から病態の本質を読み取れるタイプと,そうでないタイプに大別されると思っています。私が専門とするIBDは後者に該当すると考えており,局所の組織採取を積極的に増やす必要性は身を持って感じています。

しかしながら大学病院という特性上,紹介をされてきた時点で既にステロイドなどの治療介入がなされている患者が一定数存在します。仮に検体が得られたとしても,研究対象に含めてよいのか迷う部分があることも事実です。例えばどの程度のステロイド投与量であれば研究対象に加えてよいのか,加えたとして果たしてその研究結果は真実を表しているのかといった点は,常に自問自答しています。IBDに対してもバイオ製剤や分子標的薬の活用が進んでおり臨床面での進歩を実感しますが,病態の解明という点では課題が多いですね。

藤尾 治療介入があった検体を研究上どう扱うかはおそらくどの領域も頭を悩ませるポイントでしょう。今後は日本全体で議論や仕組みづくりを進めていかねばなりませんね。

検体採取も含めヒト免疫において研究,臨床応用ともに進んでいるのはがん領域だと思いますが,このあたりの議論を踏まえて西川先生いかがでしょうか。

西川 免疫学での解析は,どれだけ分子発現の解析が進んだとしても機能解析こそが王道かつ最重要だと私は思っています。例えばある細胞に対してTregと思われるマーカーの発現が見られたとしても,最後は免疫抑制機能の解析がない限り,「この細胞はTregだ」とは言い切れません。そして機能解析のためにはやはり生きている細胞(検体)が必要になります。この点,がん研究領域は組織に直接アプローチできるので,他の疾患領域に比べると局所へのアクセスに関してアドバンテージがあると言えます。

以前は技術的な問題もあり,がん組織の微細な解析は難しいとされていました。しかし今ではがん細胞のゲノム情報をもとに,がんで免疫応答がどう調節されるかを明らかにする研究も進んでいます1,2)。また,ゲノム異常はがん細胞の増殖だけでなく免疫応答にも直接作用していることが明らかになってきており,がん細胞のゲノム解析と免疫解析を融合した研究が活発に進んでいます。

藤尾 臨床応用に関連して,薬物療法では免疫チェックポイント阻害薬や抗がん薬などさまざまな治療薬が選択肢になると思います。患者ごとの薬剤の有効性はどう予測しているのでしょうか。

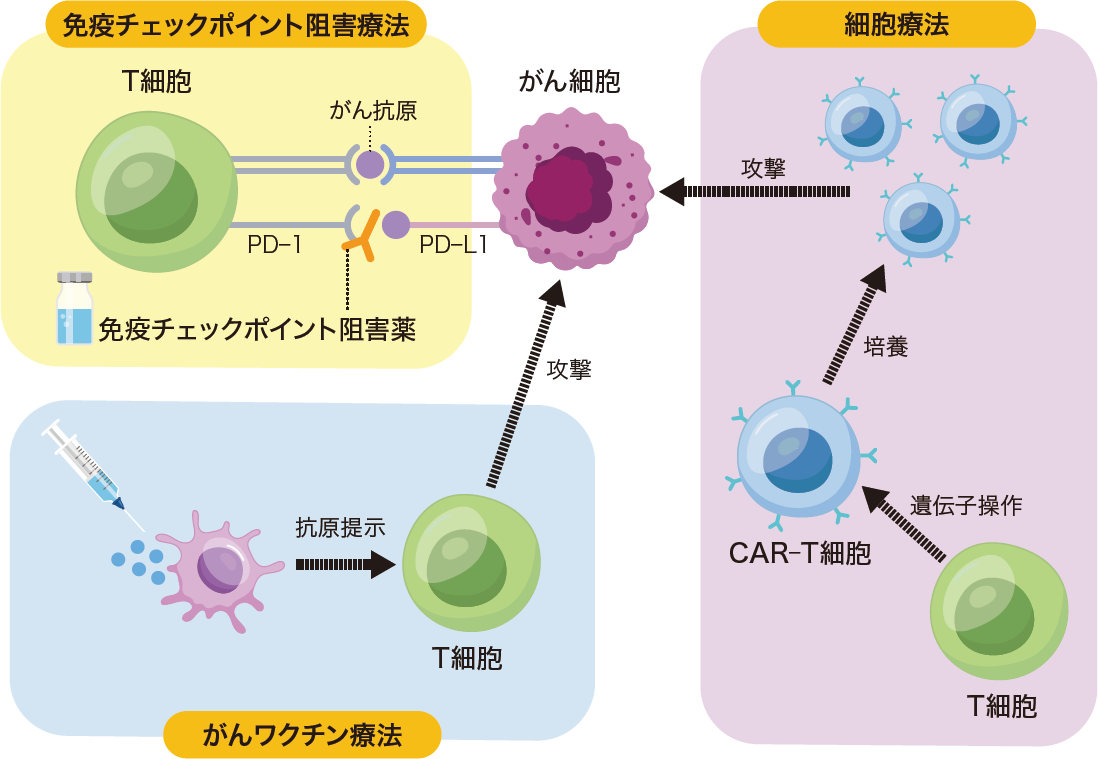

西川 がん免疫療法(図2)の薬物療法では,PD-L1の発現や遺伝子変異量(TMB)といったバイオマーカーの検討に基づいて,最適な薬剤使用に向けた試みが実施されています。治療薬開発の発展とともに,近年は単剤での治療から併用療法が中心になってきました。ところが薬剤の併用により治療効果は向上したものの,逆に免疫関連有害事象(immune-related adverse events:irAE)の増加という新たな問題も生じています。そこで今後はバイオマーカーで患者を層別化し,より個別化するフェーズに移行しつつあります。

ここで難しいのがバイオマーカー研究です。論文化の際は統計的有意差が重要ですが,実際の臨床はそれだけでは十分ではありません。偽陽性・偽陰性をどれだけ減らせるかが重要で,理想は100%,少なくとも90%以上の精度がほしいかと思います。残念ながら,そこまでの結果はまだ出てきていないのが現状です。治療の順番や組み合わせの検討は進んでいる一方,「この治療はこの患者さんには効果が期待できないので,選択肢から外しても問題ない」との結論を出せるような段階には至っていません。

免疫チェックポイント阻害療法では,がん細胞による免疫のブレーキを解除し,再活性化したT細胞でがん細胞を攻撃する。細胞療法においては,患者自身のT細胞を遺伝子操作し培養したCAR-T細胞(キメラ抗原受容体遺伝子改変T細胞)によりがん細胞を攻撃する治療法が主に行われている。がんワクチン療法にはがん抗原を提示した樹状細胞の投与や,がん細胞の遺伝子情報に基づくがん抗原のmRNAワクチンなどがあるが,その多くは開発・臨床試験段階である。

AI・ビッグデータ時代に求められるwet・dryの二刀流

金井 基礎と臨床の距離が近いことがヒト免疫研究の魅力であることは事実です。しかし,いざ研究に注力するとき,実際は臨床と研究それぞれにかなりのエフォートを要しますので,この魅力はそのままハードルの高さにも直結します。私自身は内視鏡が導入された黎明期に医師になったこともあり,日中に内視鏡診療を行い,得られた検体の抽出・解析を夜通し行っていた時代もありました。けれども今の時代にそうした働き方,研究スタイルの励行はできません。ヒト検体を用いたwetの研究はどうしても時間的なコストがかかりますし,遺伝学的な解析やAI・データサイエンスの活用など,dryの研究手法もますます求められる時代になりました。こうした時代の変化を考慮すると,ヒト免疫の研究はかなりハードな道とも言える気がしています。

西川 研究を効率的に進めることは重要だと思います。私はアメリカの企業と協力し,組織検体を最大72時間安定して保存できる保存液や,組織検体を長期に凍結保存し,解凍後も生きたままの標本として細胞機能解析や組織の形態を維持したままで解析が可能な凍結液の開発を進めてきました。すでに商品化されており,こうした技術を駆使して効率的に研究を進め,研究者としてのQOL向上を見据えられればとの思いがあります。

岡田 ヒト免疫の研究においてwet・dry両面からのアプローチが重要になってきたことは間違いなく,今後は両方に精通した研究者が強い時代になっていくのでしょう。もともと,免疫学はAIを用いた研究と相性が良い分野とされてきました。さらに現在主流になっている生成AIは,実はゲノミクスとの親和性が非常に高いです。

藤尾 ツールとしてのAIはコモディティ化が加速し,誰でも使いこなせるようになってきた点も重要ですね。

岡田 オミクス情報をはじめとする膨大なデータを臨床検体から手に入れ,それをもとに自身で実験・解析することも今では可能になりました。Wetの研究者はdryの手法を学ばないとデータの解析ができず,私のようなdryの研究者はwetの知見が不足していると得られたデータを正しく解釈できない恐れがある。そういう時代に突入した印象があります。

西川 がん研究領域でもwetとdryの両方の視点から取り組む研究者は増えています。Wetの研究者がdryの手法を取り入れるという視点で私の研究室が現在取り組んでいるのは,免疫学者の1つの夢ともいえる,T細胞受容体(T-Cell Receptor:TCR)の多様性解明です。TCRがどのような抗原を認識しているのかを,TCR情報から特定すべく,日本がアドバンテージを持つwetの知見を生かしながら,AIを用いて解析を進めているところです。

藤尾 TCRの全容解明は疾患治療への応用の面でも待望されています。抗原特異性のメカニズムが明らかになれば新たな免疫細胞のサブセットも見つかり,免疫介在性疾患の病態解明や治療法の開発も大きく前進するはずです。

金井 素晴らしいですね。正直なところ,消化器病領域ではAIやデータサイエンスといった部分を十分にキャッチアップし活用している研究者はそう多くないと思います。リウマチやがんなど臨床研究において先行する分野から学びながら試行錯誤しているのが現状です。ただ,医療者のマンパワー不足という問題も踏まえると,wetとdryを両立できる個人の育成と並行して,数理科学に長けた医療以外の人材から協力を得ることも重要でしょう。

西川 同感です。そもそも免疫学自体が,医学の枠を超えて生命科学として現象をとらえていく必要がある領域です。研究を推進する中で異分野の知見も今後増えていくでしょうから,異分野との掛け合わせで発展させていく仕組み作りも必要なのだと思います。さらに言うならば免疫は臓器を問わず生体全体にかかわっており,関連する疾患も膨大です。医学の枠組みの中でも診療科をまたいだ領域横断的な連携を推進することが,ヒト免疫の解明には必要でしょう。

藤尾 昨今はAI解析でもマルチオミクス解析でも,研究ではとにかく膨大なデータが求められるようになってきた側面があると思います。ただ,臨床では何万,何十万以上といったデータやその解析から得られた有意差ではなく,例えば数百例規模でも有意差が見えるような,エフェクトサイズの大きなパラメータこそが重要との見方もできます。つまりデータ数を増やして初めて見つかるものは,サイエンスとして大事であっても,臨床にはすぐには使えないかもしれない。このあたりのギャップについてはどう考えているでしょうか。

岡田 重要な指摘です。個人的には,それらは今後も区別して考えていかざるを得ないのだと思います。大量のデータを収集・解析するようなタイプの研究を推進しつつ,そこで導出された学習モデルや新たなデータを用いて,臨床に直接還元できるエフェクトサイズの大きな結果を目的とする研究も進めていくべきではないかと。

例えば「ある免疫細胞がどんな特徴を持つのか」を調べるのは,ビッグデータから統計的な有意差を見いだす試みです。一方,「その結果が特定の疾患や患者群に対してどのような意味を持つか」を追求するには,臨床的意義の高い独自のデータセットをどれだけ作れるかが重要になります。これはやはり,臨床の先生方の独自性が強みになってくると思います。

西川 先ほどの話にも通じますが,統計的有意差だけに惑わされずに臨床的意義のある結果を判別するには,免疫学の理解を基盤としつつ,wetとdry両面への知見が重要になってくるのだと思います。

グローバル競争における日本の立ち位置とは

藤尾 ヒト免疫の分野でも,研究における国際競争は今後激化していくことが予想されます。現在の日本の立ち位置について,先生方の考えをお聞かせください。

金井 正直なところ,「日本に強みはあるのか……」と考え込んでしまうぐらい,悲観的な状況だと思います。それほどアメリカをはじめとする海外の勢いがあるとも言えます。

西川 IL-6やインターフェロンなどのサイトカイン関連の研究をはじめ,2000年代頃までの基礎免疫学では日本が国際的にも圧倒的な優位性を誇っていたと思います。そこから残念ながら徐々に国際的なプレゼンスが低下してきた原因について,金井先生はどう見ていますか。

金井 私が痛感しているのは,2003年のヒトの全ゲノム解読完了がターニングポイントになったことです。あそこで日本は「これで目標を達成した」と感じ,アメリカは「ここからスタートだ」ととらえた。そこから研究や臨床応用への投資に如実に差が出てきたように感じます。確かに多くのサイトカインを日本が発見した実績はあります。しかし抗体(治療薬)を作る段階で,海外のビッグファーマに先行を許してしまいました。基礎免疫学のレベルの高さに甘んじ,それを臨床開発するところ,いわゆる「死の谷」への投資をしなかったことが,今に至るまで響いている気がしています。見方を変えれば,臨床開発の岩盤たる基礎免疫学においてトップクラスの研究者を現在も多く抱えている点は,日本の極めて大きな強みです。それをいかに臨床開発につなげていくかが,これからの課題なのでしょう。

藤尾 率直な意見をありがとうございます。リウマチ領域に限った話ではないかもしれませんが,欧米諸国ではトップクラスの専門医が研究のために企業に移り,その後またアカデミアに戻ってくるケースをよく見かけます。彼らが臨床試験を主導して,非常に楽しそうに取り組んでいる点も印象的です。今後は日本も企業やアカデミアの垣根をより低くして,人材交流の活発化を図ることが1つのポイントになると考えています。

西川 日本ではアカデミア以外で研究することに対しての心理的なハードルがまだまだ高いと感じます。ここは医師や研究者側の意識改革も必要ですね。がん研究領域では製薬企業からアカデミアへの進路がようやく開かれてきた印象があります。加えて,今日皆さんからお話を伺っていても,私個人の感覚としても,今後はヒト免疫の多様性・複雑性にアプローチするデータ解析の方面への投資が大事になってくるのでしょう。

岡田 AI分野で日本はデベロッパーからユーザーになりつつあり,国際競争でも厳しい立ち位置にいます。取り巻く環境は厳しいですが,AIはあくまでツールであり,データ解析の専門家がこうした状況下でいかに国際的なイニシアチブと強みを生み出していけるか,そこが問われていると感じます。

また,皆さんの考えと一部異なるかもしれませんが,私は免疫やオミクス解析の分野に関して,日本は良い立ち位置にいると考えています。例えば自己免疫疾患の領域では藤尾先生のグループが国際的にもリードしていると思います。もちろん研究成果もそうですが,質の担保という意味でも,日本に対する国際的な評価は決して悪くないはずです。

藤尾 ポジティブな意見も伺うことができ,心強いです。

岡田 ただし,臨床を離れた立場として気になっているのは,臨床の先生方が忙しすぎるのではないかということです。臨床業務だけでなく研究にも時間を割ける仕組みを国としても支援する必要があると思います。医学生も昔とは比べられないほどに忙しくなりました。現在の教育システムは医療従事者の質の担保を主眼におけば理にかなっていると言えますが,枠にはまらない,ある種突き抜けた研究者を生み出す土壌になっているとは言い難いです。この点を踏まえた環境整備は考えていく必要があります。

免疫研究の行く手に広がる,生命現象の全体像

藤尾 せっかくの機会ですので,最後はあえて抽象的な話を伺いたいと思います。免疫学の発展の先に,医療や健康などの面で人類にどんな変化がもたらされ得ると考えているのか。皆さんが見据える未来を聞かせてください。

西川 私は2040年に向けて「がんをゼロにする」ことを目標とするムーンショット事業のプロジェクトマネジャーを務めていることもあり,やはりめざすところはがん克服です。これには,がんを早期に発見して完全に治療することはもちろん,長期的にはがんを予防し発症をゼロにすることも含まれます。後者に関しては,人の生活習慣や意識を変えてがんのリスクをどれだけ減らしても,発症をゼロにすることは相当難しいかもしれません。ヒト免疫の研究は,この点で大きな希望だと考えています。がん化した細胞の増殖や活動を,免疫系はなぜいつしか防げなくなるのか。免疫寛容の基本である自己と非自己の認識の謎にもかかわる疑問でもありますが,このような疑問を明らかにし免疫系をコントロールしていくことで,リスク低減だけでは防げないがんの発症も克服できるようになると期待しています。その先には人々がより長く,健康に生きられる社会の実現が待っているはずです。

金井 免疫はこれまでがんや感染症などまさに「疫を逃れる」ための仕組みとして研究が進められてきました。最近は免疫の神髄はそこだけではなく,生体の恒常性維持にこそあるのではと思うようになりました。さまざまな疾患によって免疫の乱れが引き起こされるのではなく,免疫の乱れが疾患の起点になっているのではないかと。例えば免疫と同じように恒常性にかかわる代謝の異常では糖尿病や肥満が知られており,免疫を制御することで,このあたりのコントロールも可能になるかもしれません。そうして広げて考えていくと,脳や精神,筋肉など生体のあらゆる機構が免疫の制御によってコントロールできる可能性までもが見えてきます。このようにヒト免疫の解明は医療の未来を大きく変えるポテンシャルを秘めているからこそ,日本が再び免疫分野で世界をリードすべく,国全体として力を合わせて研究を進めていきたいですね。

藤尾 生命現象の根幹としての免疫について考えさせられる興味深い視点です。人の運命を決めるプロセスの1つには老化があり,細胞や臓器の老化にも,やはり免疫老化がかかわっていると感じます。最近はシングルセル解析で免疫老化をスコア化する試みも出始めました3)。疾患や機能異常に限らず,加齢と免疫の関係も今後明らかになっていくとの期待があります。

岡田 私は小さい頃から,「なんでこんな世界があるのだろう」「われわれはどこから来て,どこに向かうのだろう」と疑問に思いながら生きてきました。宇宙の片隅に居住可能な惑星ができて,生物が誕生し,意識と自我と文明を得て今に至っていることは,ふと冷静になるととても不思議なことです。

免疫疾患の多くは患者に大きな原因がないのに,なぜか免疫系に異常が生じて発症します。日ごろから感じている疑問と同様に,「どうしてこんな病気があるのだろう」と不思議に思いながら研究に臨んでいます。この疑問の先には苦しんでいる患者さんがいて,原因を明らかにし治療の手助けをすることが,ヒトの免疫を俯瞰できつつある現代に研究者として生きる自分の役割だと,皆さんのお話を伺っていて再認識しました。

藤尾 疾患を治し,患者の力になりたいという医療の核心が,ヒト免疫研究にとっても大きなモチベーションになっていることは間違いないですね。本日は非常に興味深いお話をありがとうございました。

(了)

参考文献

1)Sci Immunol. 2025[PMID:40153489]

2)Nat Rev Clin Oncol. 2024[PMID:38424196]

3)Nat Immunol. 2025[PMID:39881000]

藤尾 圭志(ふじお・けいし)氏 東京大学大学院医学系研究科内科学専攻アレルギー・リウマチ学 教授

1995年東大医学部卒。2001年日本学術振興会特別研究員。02年東大大学院医学系研究科内科学専攻博士課程修了。06年東大病院アレルギー・リウマチ内科助教,17年より同科科長および現職。臨床に従事する傍ら自己免疫疾患を中心としたヒト免疫の研究に尽力し,21年には東大病院アレルギー・リウマチ内科の患者データを基に構築した世界最大規模の機能ゲノムデータベース「ImmuNexUT(Immune cell gene expression atlas from the University of Tokyo)」の構築に携わる。

西川 博嘉(にしかわ・ひろよし)氏 国立がん研究センター腫瘍免疫研究分野 分野長

1995年三重大医学部卒。2002年同大大学院医学研究科内科学専攻博士課程修了。03年メモリアル・スローン・ケタリングがんセンターリサーチフェロー,06年三重大大学院医学系研究科病態解明医学講座講師,10年阪大免疫学フロンティア研究センター実験免疫学特任准教授を経て,15年より現職。16年より名大大学院医学系研究科微生物・免疫学講座教授をクロスアポイントメント。24年からは京大大学院医学研究科附属がん免疫総合研究センター がん免疫多細胞システム制御部門教授も兼任する。

金井 隆典(かない・たかのり)氏 慶應義塾大学医学部内科学教室消化器内科 教授

1988年慶大医学部卒。94年同大大学院医学研究科博士課程修了。95年米ハーバード大学ベス・イスラエル医療センターリサーチフェロー,2000年東京医歯大(当時)病院第一内科学助手を経て,08年より慶大医学部消化器内科准教授。13年より現職。同年から慶大免疫統括医療センターセンター長,同大病院IBDセンター センター長などを兼任する。20年にはCOVID-19パンデミックの中で,コロナ制圧タスクフォースの研究統括責任者を務めた。

岡田 随象(おかだ・ゆきのり)氏 東京大学大学院医学系研究科遺伝情報学 教授

2005年東大医学部卒。臨床研修を修了後,基礎研究者になることを決意し同大大学院医学研究科内科学専攻へ進学し,11年に博士課程修了。大学院ではヒトゲノムデータの解析手法を学ぶ。日本学術振興会特別研究員(DC2,PD),米ハーバード大ブリガム・アンド・ウィメンズ病院ブロード研究所研究員などを経て,16年より阪大大学院医学系研究科遺伝統計学教授。21年より理化学研究所生命医科学研究センターチームディレクターを併任。22年より現職。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.03.24

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第15回]患者さんの氏名をIDに置き換えて「匿名化」すれば,自由に使っても大丈夫ですよね?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.02.17

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。