レジデントのための患者安全エッセンス

[第4回] 多職種チームで患者・家族に上手に説明したい

連載 荒神裕之

2024.07.09 医学界新聞(通常号):第3563号より

行ったり来たりで統合的な理解をめざす

インフォームド・コンセント(IC)は「医療者から治療方針についてリスクと利益に関する十分な説明を受けた上で患者が同意するプロセス」1,2)です。医学的適応性,医術的正当性とともに医療行為を適法化する要件の1つであり3),患者の同意が得られない,あるいは拒否を受けた医療行為は,原則として行うことができません。同意の撤回も自己決定の1つです。例えば,患者の同意の下で行われていた血液透析を患者が新たに拒否した場合,実施を見合わせる(註1)ことになります。全国規模の調査5)では,47.1%の透析施設に透析を見合わせた経験があり,見合わせた患者の89.7%が高齢者,46.1%が認知症患者でした。一方で,透析を見合わせた患者の7.5%が透析を開始,あるいは再開したことが明らかになっています。また,意思決定プロセスの提言6)に準拠しない透析の見合わせが23.4%を占め,人生の最終段階ではない患者本人の強い意思と家族等の同意による見合わせにより,医療チーム(註2)が難しい判断を迫られ苦悩している現状が示されています5)。

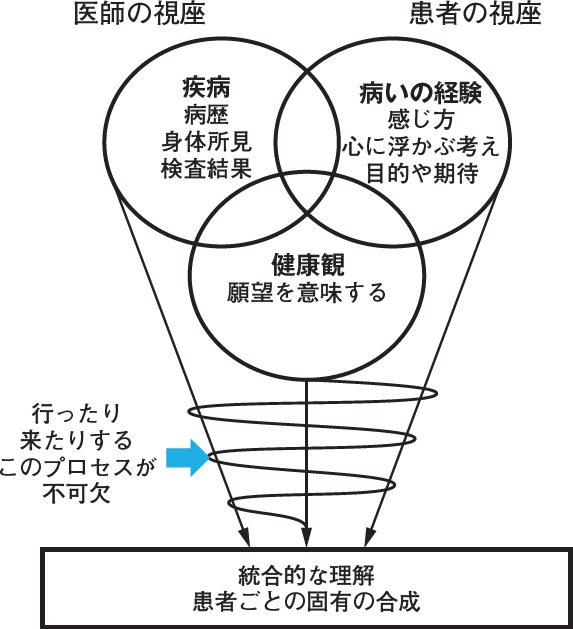

こうした意思決定プロセスで特に重要なのが,患者との共同意思決定(SDM)です。SDMは多様な側面がある概念ですが8),医学情報と患者の価値観,選好に基づき,医療者と患者が協働して,患者にとって最善の決定を下すに至るコミュニケーションのプロセス9)を意味しています。医師が良いと考える医療を患者が受け入れなかった今回の事例のように,SDMの実践には困難がつきものです。医師と患者が共に「病気」に向かい合っていても,医学的な「疾病」として診る医師と「病いの経験」をしている患者の間には,大きな認識の隔たりがあるからです。また両者の健康観は,健康をめざして制限止むなしと考える医師と,極力制限を受けずに健康になりたいと望む患者との間で真逆の方向にあります。この両者が統合的な理解に至るには,図110)に示す通り,行ったり来たりの模索のプロセスが欠かせません。

レジデントが個々人でできる患者安全対策

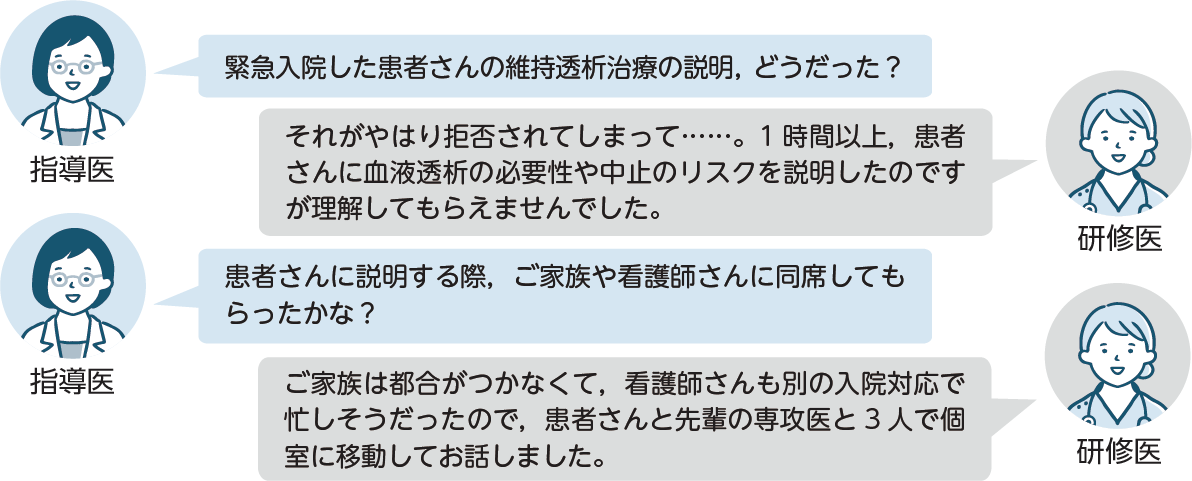

●冒頭の会話を分析する

冒頭に提示した専攻医と研修医は,統合的な理解に至るまでの行ったり来たりの模索の中で,透析を拒否する患者に対して透析の必要性を熱弁し,透析再開の説得に傾倒してしまいました。1時間以上,医師2人がかりで説明を続けた結果,「透析をすべき/したくない」という白か黒かの真っ向対立(白黒対立)の悪循環に陥ってしまい,かえって患者の頑なな態度を強化した可能性があります。仮に,患者の透析拒否の訴えの背後にある患者の欲求(潜在的な欲求)に関心を向けられていれば,白黒対立が和らぎ,新たな問題解消の道筋(第3の道)を創出できていた可能性があります。

●患者と家族と医療者が同じ方向を向くための努力を

患者との間で白黒対立が生じたと感じたら,まずは一呼吸おいて,相手が「なぜ」そのように考えたのか,潜在的な欲求に関心を向けてみましょう。この際に重要なのは,患者の考えや想いを受け止めるために医師としての自分の考えをいったん,棚上げすることです。自分の考えに固執してしまうと相手の考えを受け止めて理解する余裕が失われてしまいます。

次に,患者の考えや想いを尋ねてみましょう。このとき,「なぜ透析を拒否するのか」のように直接的に理由を尋ねると,尋ねられた患者の側が自分と異なる考えを持つ医師から責められたように感じる場合があります。そこで...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。