日本の移植医療発展に向けて

対談・座談会 吉住 朋晴,佐藤 雅昭

2025.10.14 医学界新聞:第3578号より

ドナー数が増えれば解決するのかと問われるとそう単純な問題ではありません――。2025年4月に東京大学医学部附属病院内に開設された「次世代臓器移植開発推進講座」を主宰する佐藤氏は日本の移植医療の現状をこう指摘します。

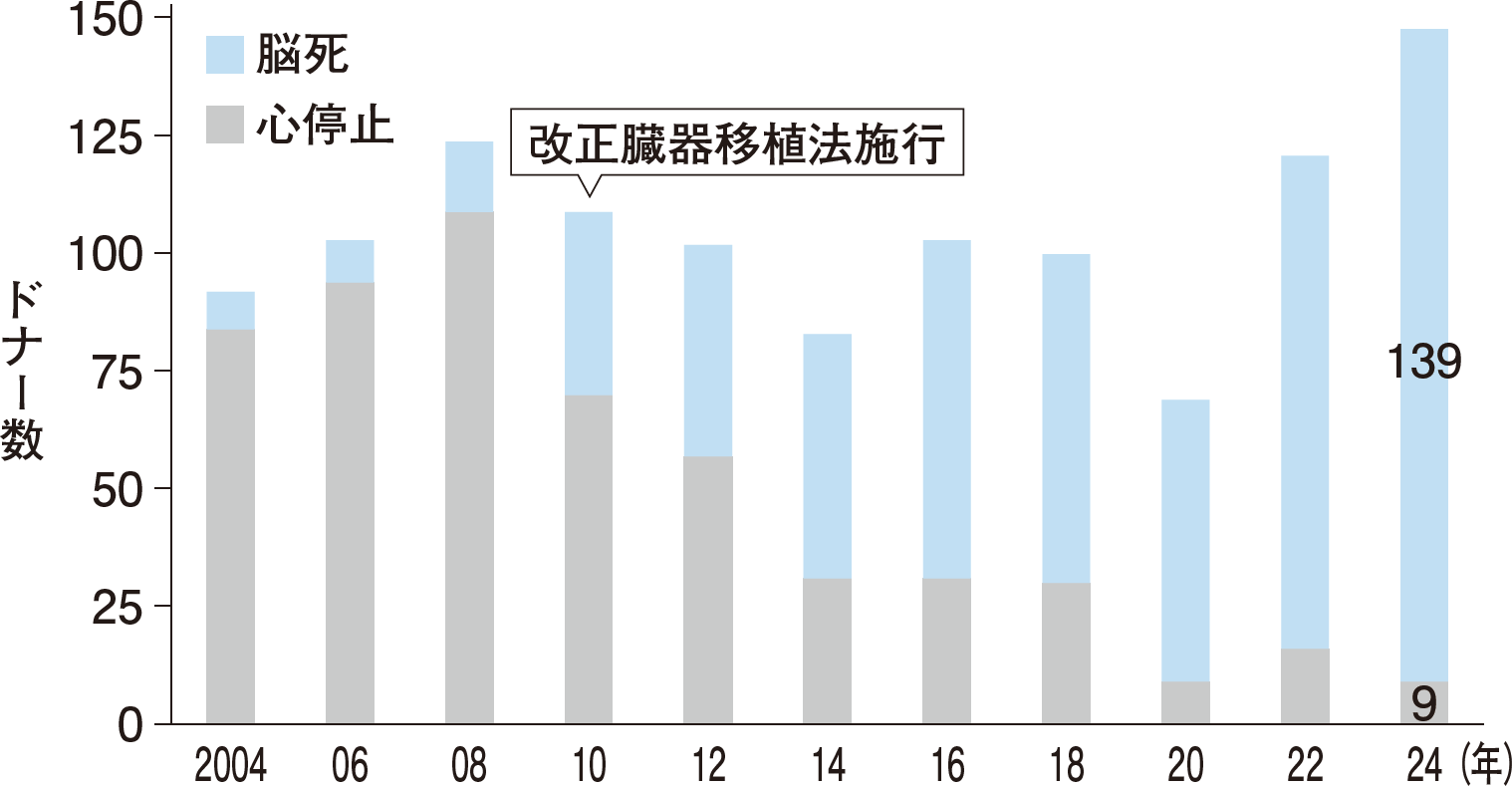

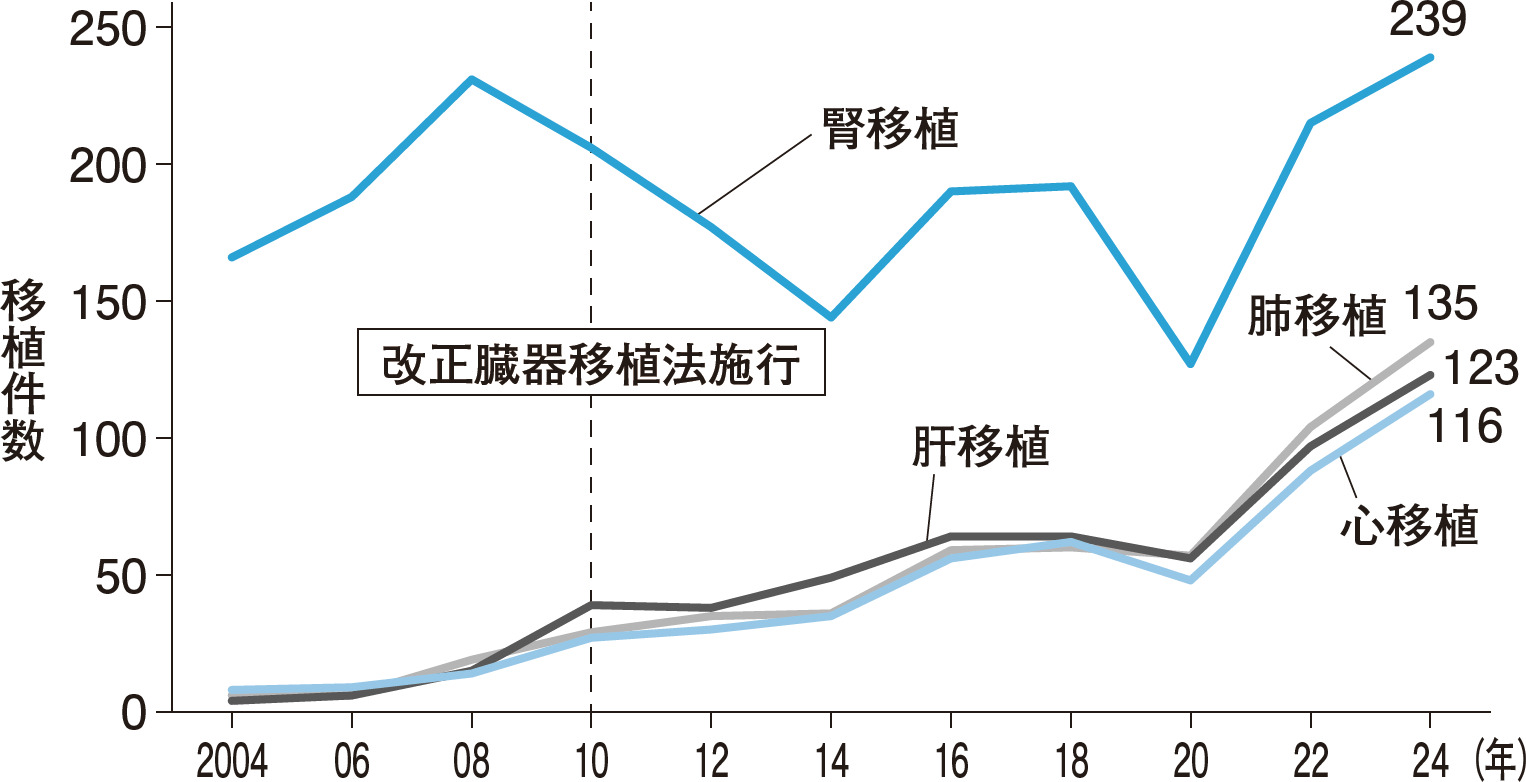

2010年の改正臓器移植法施行以降,日本における脳死下の臓器提供件数は増加基調にある一方,心停止例での臓器提供も含めた件数全体は伸び悩んできました。臓器移植の需要に対して供給が追い付かない状況が続く中,日本の移植医療が発展するにはどのような変化が求められているのでしょうか。移植医療の第一線に長年立ち続ける吉住氏,佐藤氏の対談から,打開策を探ります。

佐藤 この収録と時を同じくして,当院では肺移植手術が行われています。しかも,レシピエント側の執刀医,ドナー側の執刀医はお二人とも吉住先生の施設から派遣していただいた優秀なスタッフたちです。巡り合わせを感じますね。

吉住 ええ。後ほど詳しく議論できればとは思いますが,こうした施設間の連携は移植医療を発展させるために必要不可欠と考えています。今後も継続してお願いしたいところです。肺移植を専門とされる佐藤先生の施設では,どの程度移植手術が行われているのでしょうか。

佐藤 当院の呼吸器外科では私が講師として着任した2015年より肺移植をスタートさせ,今では年間50~60例を実施し,うち9割が脳死移植です。国内で最も多くの肺移植を手掛ける施設に成長しました。肝移植を専門とされる吉住先生の施設も同様の規模で実施されていますよね。

吉住 当院では生体肝移植および脳死肝移植を合わせて年間で50~60例程度実施しており,2024年度の日本全体での実施件数が479件であることに鑑みると,ハイボリュームセンターの一つと考えています。

改正法施行から15年

臓器移植の現在地点

佐藤 コロナ禍の影響を一時受けたものの,2010年に改正臓器移植法が施行されてからのドナー数は増加傾向にあります(図1,2)1)。とは言え,まだまだ移植医療が行き渡っていない現実があるのも事実です。吉住先生は日本の移植医療の発展を妨げる要因をどのように考えていますか。

吉住 とにもかくにも臓器移植の実施件数が十分でないことです。ここはボトルネックでしょう。臓器移植が実施できていれば命を落とさなかったケースは数え切れません。移植希望登録者数と実施件数の乖離は依然として大きい状況です。背景にはドナー数が少ないという問題に加え,移植医療の需要増加に医療側が対応できず,移植という治療選択肢自体が提示されない問題もあります。

佐藤 おっしゃる通りです。ドナー数が増えれば解決するのかと問われるとそう単純な問題ではありません。吉住先生が指摘されたように医療側がその需要に対応しきれていない現状があります。システムが回っていないのです。加えて,年齢制限の問題で最初から臓器移植の対象患者になっていないケースもあります。海外では場合によっては70歳代前半の患者さんにまで移植手術が実施されるケースがあるものの,国内ではそうした高齢患者にチャンス自体が与えられません。

吉住 ドナー情報の施設間共有に関しても課題があると考えています。例えば米国ではドナーになり得る脳死あるいは脳死に近い状態の方がいた場合に報告義務が発生しますが,日本ではそうした情報は共有されません。臓器提供という選択肢が提示されないまま亡くなっている患者さんは潜在的に多数存在するはずです。

移植医療の提供体制に求められるフレキシブルな組織づくり

吉住 臓器ごとの実施件数の差も顕著であり課題と言えます。極端な話,生体移植が実施できる臓器(肺,肝臓,腎臓)か否かで実施件数は大きく左右されます。なぜなら常に緊急手術となる脳死移植とは異なり,生体移植では予定手術として施行できるためです。欧米では緊急避難的な選択肢として特に肝臓や腎臓は生体移植が選択される場合もありますが,日本における肝・腎移植では,まだまだ生体移植のほうが症例数が多いのが現状です。生体ドナーにリスクを負わせないという点で,個人的には脳死移植が移植医療のメインであるべきだと考えています。

佐藤 興味深い指摘だと思います。先ほど移植医療の提供体制の問題に関して述べましたが,確かに国内の施設は予定手術であれば移植手術が滞りなく実施できる施設が多いです。けれどもいつ発生するかわからない緊急手術の場合には,組織としてフレキシブルに対応するのが苦手と見受けられます。例えば緊急の脳死移植が入った際に予定手術を後ろ倒しにしなければならないケースでは,「もともと予定されていた患者の扱いはどうするのか」とクレームが入るからです。

吉住 特に人材の確保がネックとなりますよね。

佐藤 ええ。移植医療にどのような問題が起こっているかを端的に伝えるために,私はよく消防署に例えて説明します。いざという時のために消防署には消防署員が待機していますよね。それに対して無駄だと文句を言う人はいないはずです。ところが構造として同じである脳死移植に伴う緊急手術においては,待機中のスタッフは何もお金を生み出しませんから,余剰人員を抱えることは不可能です。移植医療の中心は大学病院であり,昨今の報道通り赤字経営に苦しむ施設ばかりですので,そう判断せざるを得ないのも理解できます。

では緊急手術に対応するため現場はどうしているのか。移植にかかわるスタッフは普段別の業務に就いて,移植手術が入った場合にスポット的に対応をしています。この体制で現在は何とかギリギリ回っていますが,移植医療の拡充に向けては余剰人員がある程度必要だろうと考えています。

吉住 当院もギリギリの人員で常に回しているために,麻酔科医も看護師も手術室自体も確保できない状況が時に発生します。もしもの場合は予定手術で押さえられている人員等を無理やり割いてもらう形となり,予定手術の患者さんには延期をお願いしなければなりませんし,その折衝も移植手術に携わるスタッフで賄わなければならず,負担がさらに増加します。

また,週末に集中する臓器移植と移植手術の問題も見逃せません。ドナーが入院する病院によっては予定手術が優先されるために,平日の明け方,土日が摘出手術の候補日となりがちです。摘出に当たっては移植を担う大学病院の医師が当該の病院へ向かうわけですが,働き方改革の影響もさることながら,彼らの収入面にも大きな影響を及ぼします。彼らの中には土日にアルバイトをしている医師が多く,アルバイトを休んで摘出に向かっています。摘出業務に対する報酬は得られるものの,行くはずだったアルバイトで得られる報酬に比べると少ないです。つまり臓器移植への熱量があればあるほど報酬を得られないねじれ構造が存在しているのです。移植医のモチベーションにも影響を及ぼすこの問題は見過ごされがちなボトルネックかもしれません。

ドナー数増加に向け,さらなる環境整備と議論を

佐藤 移植時のドナーの状態に目を向けてみると,臓器移植法が改正されて以降,心停止下の移植例が減少...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

吉住 朋晴(よしずみ・ともはる)氏 九州大学大学院医学研究院消化器・総合外科 教授

1992年九大医学部卒。同大第二外科に入局し,外科修練の後,遺伝子治療の研究を中心とした肝移植における虚血・再灌流傷害の研究を行う。2000年米マウントサイナイ病院へ留学。生体肝移植手術に参加しつつ,関連研究に従事。02年に帰国して以降は九大,徳島大,済生会福岡総合病院等で生体肝移植手術や肝胆膵外科手術を手掛け,16年九大大学院消化器・総合外科准教授,22年より現職。日本外科学会理事。

佐藤 雅昭(さとう・まさあき)氏 東京大学大学院医学系研究科呼吸器外科学 教授

1999年京大医学部を卒業後,同大呼吸器外科に入局する。2003年カナダ・トロント大大学院へ留学。08年トロント総合病院にて胸部外科・心臓外科・肺移植臨床フェローを務めると同時に,トロント大胸部外科研究室surgeon scientistとして研究をリードする。11年に帰国し京大病院呼吸器外科助教。15年東大病院呼吸器外科講師として同大の肺移植プログラムを立ち上げる。23年より現職。編著に『胸部外科レジデントマニュアル』(医学書院)など。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。