- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- 医学界新聞プラス [第1回]人間ってこういうものだよね――プロスペクト理論 その1

医学界新聞プラス

[第1回]人間ってこういうものだよね――プロスペクト理論 その1

『行動経済学で学ぶ感染症』より

連載 武藤義和

2025.10.03

行動経済学で学ぶ感染症

「業種や業務はまったく違えども,人の考え方や行動には一定のパターンがあるなぁ」。東海地方にて新型コロナウイルス感染症診療の中核を担った公立陶生病院で感染症内科の主任部長を務める武藤義和氏は,このたび上梓した書籍『行動経済学で学ぶ感染症』の序文でこう語り,人が行動を選択する際の心理を研究する行動経済学に関心を寄せたきっかけに触れている。行動経済学と感染症診療の親和性を軸に書き下ろされた本書の一部を,医学界新聞プラスでお届けします。

のっけから感染症と関係ない話をします。例えば貯金が10万円あって,20万円の給料が入ったら30万円になります。とっても嬉しい。その後,毎月の引き落としで5万円減りました。とってもとっても悲しい。

さて皆さん,10万円+20万円-5万円=残高25万円で,実質15万円増えているはずなのに,「20万円もらったという嬉しさより,5万円減った悲しさのほうが何倍も大きい」と感じませんか?

いくらもらったところで,減るほうが嫌なんです。筆者も「10万円貯めたらニンテンドースイッチ買うぞ!」と思っていて,いざ貯まったら「せっかく10万円貯めたから,減るの嫌だし30万円まで貯めるぞ!」と思って結局買わなかったことがあります。わかります,減るのが嫌なんですよね。最初のゴールポストずらしまくりで結局買わないし,下手したら「30万円貯まったし,ちょっといいディナーに使おうかしら」みたいに別のことをし始める。

どうしても欲しかった服が10万円。でもその服が昨日までのセールで7万円だったのに,今日から10万円に戻ったのを見た瞬間に,「10万円でも買うつもりだったのに,7万円で買えなかったことにより,買う気を失った」ようなことはありませんか?

他にも,友達みんなが食べているからって,特に好きでもないスイーツを買って食べたことはありませんか?

人間ってこういうものなんです。

自分は人と違う,オレ流のやり方,ありのままで,ワタシラシク,みたいな言葉は世の中に溢れかえっていますが,結局,人間は考えていることもやっていることもだいたい同じ。仏陀,孔子,ソクラテス,プラトン,カント,ニーチェ,吉田兼好の時代の思想がいまも通用するというのは,そういうことです。おそらく僕らは前前前世のお猿さんだった頃から「木の実はもったいないから食べないウホー!」とか言ってたんでしょう。

こういった人間の“意思決定”なるものは理屈じゃないですよね。ポーカーフェイスを気取っていても必ずどこかに感情が入ります。人間の行動は時として合理的ではないし,特にそこにお金が関与したり,自分の損得が関わってくると,その感情が大きく影響してきます。それを経済の分野で学問として研究しているのが,行動経済学です。

行動経済学の夜明け

2002年,ダニエル・カーネマンというアメリカの心理学者がノーベル経済学賞を受賞しました。1979年にエイモス・トベルスキーと一緒に発表したプロスペクト理論という研究論文が認められたわけです。何がすごいって,この人たちは心理学の人なのに,経済学の世界のトップジャーナルである『Econometrica』にこの論文が採択されていることです。経済学の分野では,それまでは「経済分野では人は最も合理的な選択をするものである」という前提があったようですが,この論文により「そもそも人は自分の経験や知識を用いて不合理的な選択をするものである」として,それまでの常識をひっくり返したんですね。世界の権威がひしめくところに一石を投じようとする姿勢も,それを聞いて受け入れるだけの度量のある権威らも両方すごいですね。

ちなみにエイモス先生は1996年に亡くなっておりまして,ノーベル賞は「存命者に限る」というルールがあるので受賞されておりません。さらに,ノーベル経済学賞は正式には「アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン国立銀行賞」という賞であり,従来のノーベル賞とは立場が若干違います。へぇ~。

プロスペクト理論「価値関数」

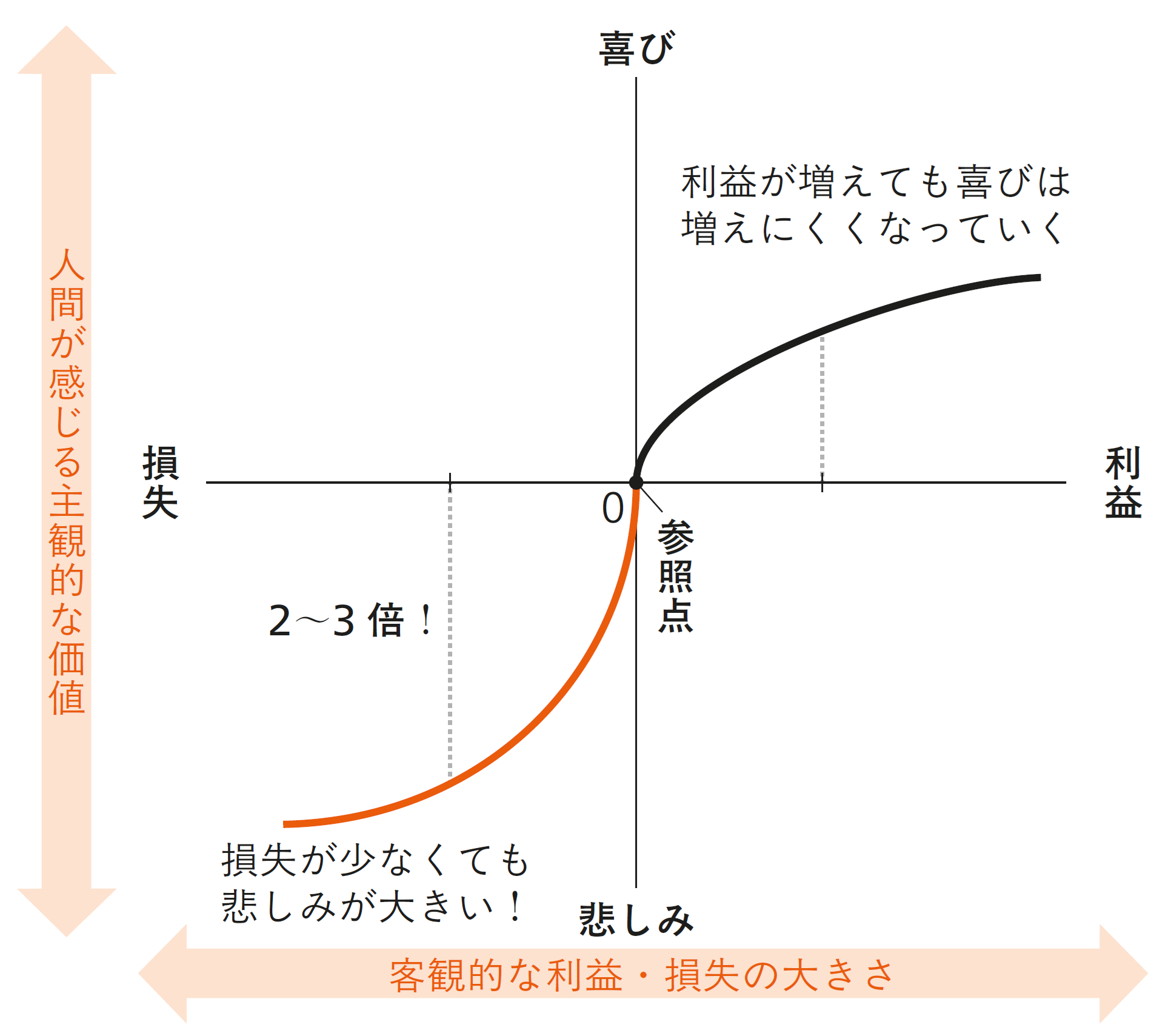

さて,このプロスペクト理論とは何か。すごく簡単にいえば,「得した時より損した時のほうが心のダメージは2~3 倍大きい」というものです。図1を見てみましょう。これがプロスペクト理論です(横軸=利益・損失の大きさ,縦軸=主観的な価値)。つまり,同じ額の利益と損失を比べた時,損失の心理的影響が2~3倍大きい傾向(損失回避)が表されています。

・得した時(黒線)は利益が増えてもそれほど価値(Y軸)は上がらない

・損した時(赤線)は損失の動きが少なくても一気に価値(Y軸)が下がる

人間の“意思決定”という心の動きは,普段からこのように行われているのです。

例を挙げてみましょう。例えば,「賞金のクジ」において

クジA 引いたら100%の確率で8,000円をもらえる

クジB 引いたら80%の確率で10,000円をもらえるが,20%の確率でハズレの0円

こんな時どちらを引きますか? そりゃ絶対もらえるほうが確実だしありがたいので,Aを選ぶ人が多いですよね。特に目先のお金に困っている人はなおさらAを選ぶと思います。心がざわつくこともないです。では「罰金のクジ」において

クジC 引いたら100%の確率で8,000円払うことになる

クジD 引いたら80%の確率で10,000円払うが,20%の確率で罰金0円

こんな時どちらを引きますか?

まぁ,そもそもクジCは引く意味があるのかという点はおいといて,感覚的にはクジDを引きたくなりますよね。たとえ99%勝ち目がなくても1%あれば戦うのが北斗神拳伝承者としての宿命らしいですが,別に普通の人でもクジDにします。

*

さて,気づきましたか? クジAとBにおいては,どちらも期待値は8,000円です。Aは確実に8,000円,Bは10,000円×0.8+0円×0.2で8,000円。クジCとDにおいても期待値はどちらも-8,000円です。というふうに考えると,正解は「どちらを選んでも同じ」のはずですよね。でもクジAやクジDを選びたくなる。つまり「得する時は確実に得したい,損する時は少しでも減る可能性を信じる」ということを無意識にしてしまっているんです。ギャンブルが流行する意味がわかりますよね。取り返したいんや! の精神です。組織でも,現状維持でいいやと思っている人はチャレンジしないし,現状を変えたい人は上司とぶつかって(リスクを背負って)でもよくしたいと思うわけです。

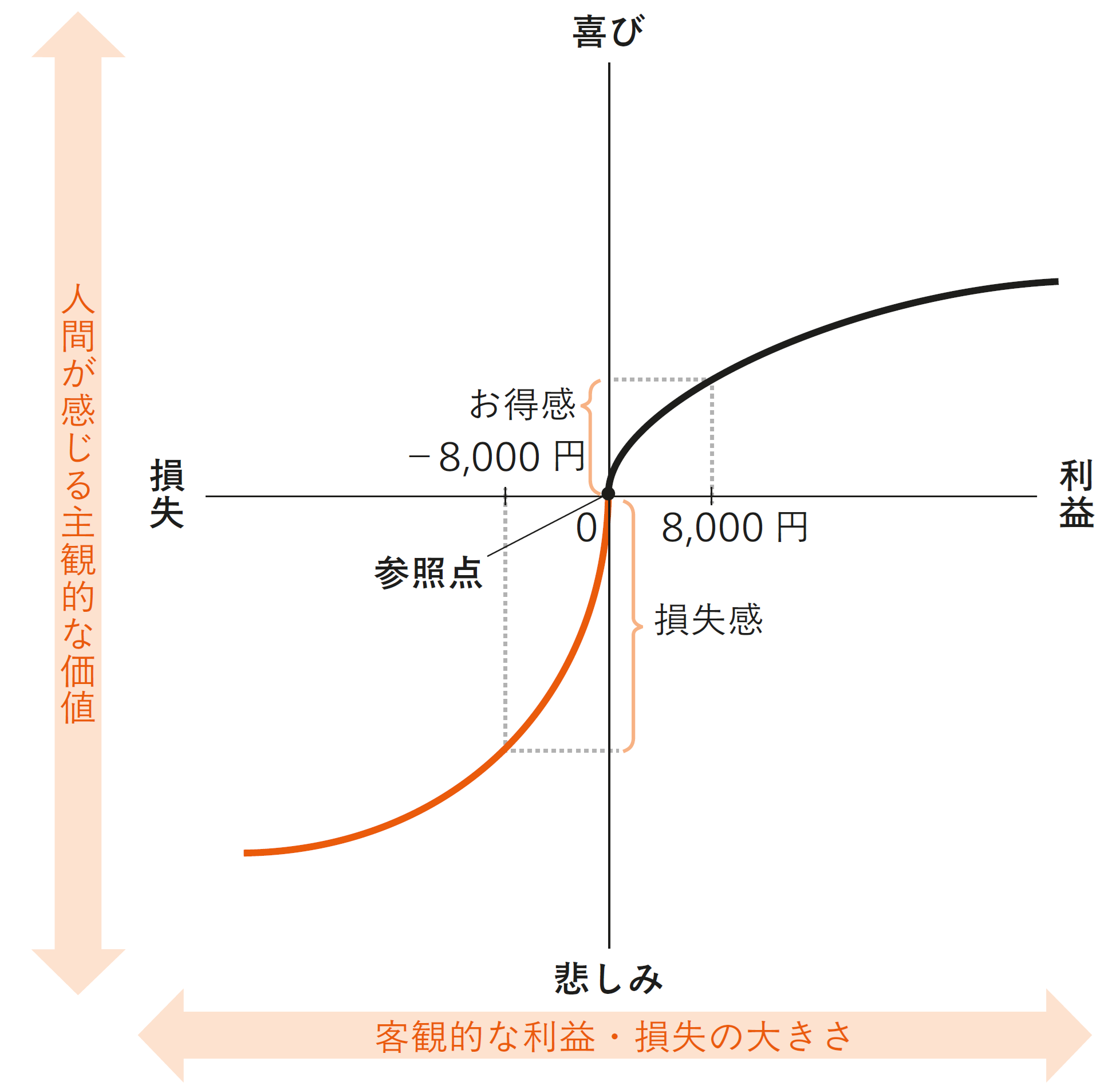

そしてプロスペクト理論のキモは,図2のように,8,000円をもらえた時の「お得感」よりも8,000円払う時の「損失感」のほうが2~3倍大きくなるといわれていることです。同じ8,000円という横幅なのにこれほどの差が心の中で生まれており,人間は無意識のうちに“得したい”ではなく“損したくない”」という心理で意思決定してしまうことを表しています。これを価値関数といいます。

そして利益も損失もS字曲線になっているのは,振れ幅が大きくなるほどにあまり差が気にならなくなることを表します。1,000円のランチではスープセットの100円追加を出し惜しむのに,300万円の車を買う時には3万円のオプションが気にならなくなるのと一緒です。ちなみに,このように金額などが大きくなりすぎて感情判断が鈍る傾向を感応度逓減性といいます。

そもそも,損をしたとか得をしたとかというのは,基準になるものがあるから感じるのですよね。知らない間に参照点を作ってしまうから,このような考え方になるのです。こういうことを参照点依存といいます。勝手に自分で基準を作る,でも,その基準……正しいの?

(その2に続く)

行動経済学で学ぶ感染症

あなたの行動はあなたが決めたの? 医療現場の“あるある”が満載。その解決策は!?

あなたのその行動は、本当にあなたが決めているの? 医療現場の“あるある”を紹介しながら、「自分」だけでなく、「あの人」に行動を変えてもらうためのコツ&ヒントを教えます! 人が無意識にどう動くのか、気持ちよく行動してもらうにはどうするか、自分の無意識の行動をどう自覚すればよいのか。本書では行動経済学の考え方を利用しながら、医療職に必須の感染症診療の知識を楽しく学ぶことができます。

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

対談・座談会 2025.12.09

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。