レジデントのための患者安全エッセンス

[第5回] カルテにしっかり書き,患者も自分も守りたい

連載 綿貫聡

2024.08.13 医学界新聞(通常号):第3564号より

記載が不十分なカルテは意外と多い

診療録(カルテ)は診療経過の記録であり,作成者の行動や考えをケアチームのメンバーに伝えるためのツールでもあります1)。カルテ記載は,医師法第24条で「医師は,診療をしたときは,遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない」と規定され,違反した場合には50万円以下の罰金が科せられます。すなわち,医師は必要事項を適切に記載する必要があるのです。

これらの内容は卒前・卒後の医学教育の中でも強調され,現場の医師もその重要性を理解しているものの,実際には不十分な記載や報告の遅れが事後に指摘されるケースが多いと筆者は感じています。そうした実感を明らかにしてくれたのがカナダ発の論文です2)。臨床研究を行ったのは,カナダ国内の医師会員に対して医療に関連する法的な支援や助言,教育を行い,医療訴訟事例に関するデータベースも有するCMPA(The Canadian Medical Protective Association)です。この研究では,2016年1月1日~20年12月31日までにCMPAが支援した医療法務案件3万7866件の中で,救急科の医師に関連したカルテ記載1628件について記述的調査と内容分析が行われました。

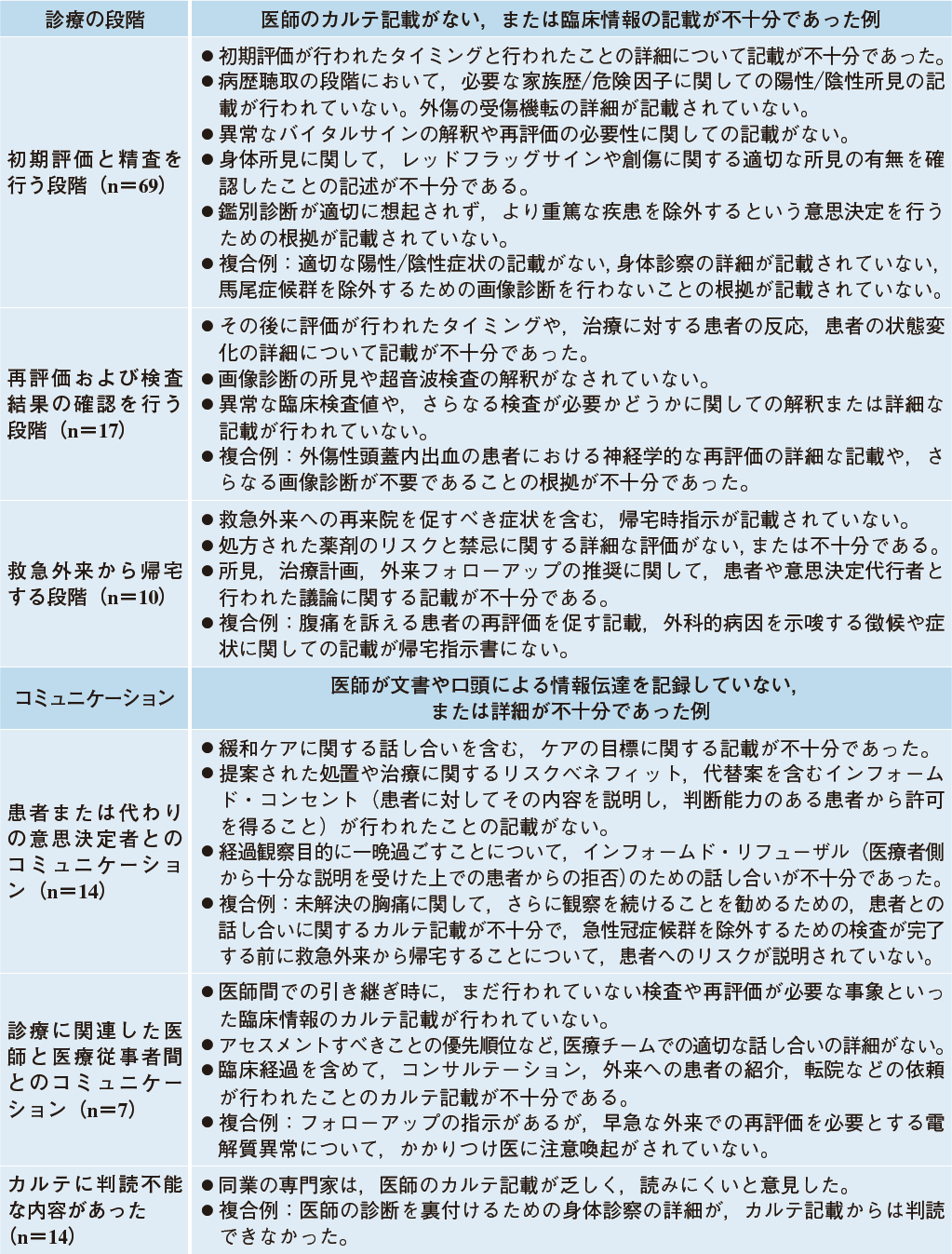

同論文では,最終的に解析の対象となった391件の中で無作為に抽出された79例について,カルテ記載に問題があるとされた内容がまとめられています(表)1)。カルテ記載がない/不十分であるとの指摘は計117回記録され,最も問題が多かったのは病歴,臨床検査,診断,鑑別診断などを含むケアの初期評価と精査を行う段階(n=69)でした。カルテ記載の不十分さと直接の因果は証明されていませんが,患者の状態の安定化を図るとともに,集まってきた情報の統合が行われる診療の初期段階では,担当医に認知的な負荷が大きくかかることは間違いがありません。

レジデントが個々人でできる患者安全対策

●冒頭の会話を分析する

忙しい診療の中で必要な記載が抜けてしまうことはしばしば認められるために,何らかの対策を講じなければ改善は困難と言えます。筆者は名古屋大学で開講されている患者安全に関する教育プログラム(現・最高質安全責任者CQSOプロジェクト)を受講し,患者安全について体系的に学ぶ機会を得ました。その中で,救急外来における初期臨床研修医の診察時の併診医カルテ記載...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

寄稿 2025.11.11

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。