行動経済学×感染症診療

武藤 義和氏に聞く

インタビュー 武藤 義和

2025.10.14 医学界新聞:第3578号より

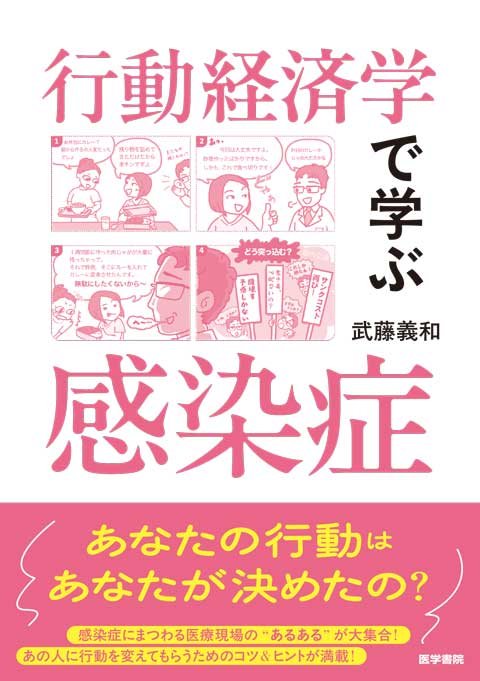

「なぜどこの施設でも感染対策で同じ間違いをするのだろう」。東海地方にて新型コロナウイルス感染症(以下,新型コロナ)診療の中核を担った公立陶生病院で感染症内科の主任部長を務める武藤義和氏は,感染症について学びを深める中でこうした疑問を抱き,人が行動を選択する際の心理を研究する行動経済学に関心を寄せ,このたび『行動経済学で学ぶ感染症』(医学書院)を出版した。行動経済学と感染症診療の親和性はどこにあるのか。武藤氏の考えを聞いた。

――このたび書籍『行動経済学で学ぶ感染症』を上梓されました。企画のきっかけは,コロナ禍で武藤先生が発信していた「今週のコロナニュース」と伺っています。コロナ禍で必要な情報をまとめた同メディアは,どのような背景で発信していたのでしょう。

武藤 きっかけはマスメディアやネット上の情報に対しての怒りでした。コロナ禍では特にネット上でデマや根拠のない情報が溢れかえり,実際に現場にいる人間からすれば全く間違っている内容だらけであることに憤りを感じていました。だからこそ,実際に診療に従事する人間が正しい情報を正しく発信して多くの方々に理解してもらう必要があると考え,医療不信にも陥っていた当時の世の中に向けて発信を始めました。それが2020年4月です。

コロナ禍の初期より対応に当たり,多くの患者さんを診療する中でわからないことがたくさんありました。ということは自分が困っていることは恐らくどこの病院や施設でも悩むポイントなのだろうと思い,少しでも世の中のためになればと発信をしていました。

訓練したことがまさか現実に

――先生の所属する感染症内科は,東海地方における新型コロナ診療の中核を担っていました。2017年に立ち上げられた同診療科にかけた思いを聞かせていただけますか。

武藤 コロナ禍以前から,感染症科というのは大都会を除けばほとんど存在していませんでした。愛知県であってもです。だからこそ感染症がきちんと診られる施設を東海地方で作りたいと思い,「どんな感染症も当院で対応してやるぞ!」という意気込みで立ち上げました。「感染症内科って何をするところ?」というレベルからのスタートでしたが,1年ほどを費やし,院内外での認知度を高め,中部国際空港からの渡航者診療も対応できるほどに連携も活発化させていきました。

――そうした準備段階を経て,突如としてコロナ禍に入りました。診療体制はどう整備されたのですか。

武藤 嘘のような話なのですが,新型コロナが流行する半年前の2019年夏,当院の地下にある感染症病棟に職員を集めて新興感染症の流行を想定した感染対策の訓練を2度行っていました。「いつか来る未知の感染症のために協力を!」と皆にお願いして行った訓練でしたが,その甲斐がありコロナ禍では訓練通りに多くの職員が動いてくれましたね。

――院内の感染症対策への意識が高いのには何か理由があるのでしょうか。

武藤 職員が利用するエレベーターに,感染症をテーマにしたA4サイズの啓発資料(写真)を掲示し毎週内容を更新しています。それによって職員に感染症対策への親近感を持ってもらうことをめざしました。資料の中身を詳しく読んでいなかったとしても,「感染症内科の武藤が何かやっているぞ」といつも活動している印象を与えられることが,意識向上につながっていると想像します。

武藤氏作成の「感染症NEWS」(左)。職員の目に触れやすいエレベーター内に掲示(右)することで単純接触効果による意識向上を狙う。

行動経済学の観点から「なんで?」を意識する

武藤 実は,この取り組みは行動経済学における単純接触効果を応用した活動です。端的に言えば,人は何度も見るものに親近感を持つというもの。この行動特性を活用して感染症対策への関心を高めていました。

――武藤先生が上梓した今回の書籍では感染症と行動経...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

武藤 義和氏(むとう・よしかず)氏 公立陶生病院感染症内科 主任部長

2008年岐阜大卒業後,公立陶生病院にて初期研修修了。岐阜大病院高次救命治療センター,大垣市民病院呼吸器内科を経て,14年国立国際医療研究センター総合感染症科チーフレジデント。17年タイ・マヒドン大熱帯医療講座熱帯医学・衛生学分野を修了する。同年公立陶生病院感染症内科医長,19年より現職。著書に『行動経済学で学ぶ感染症』(医学書院)など。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。