- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- 医学界新聞プラス [第3回]基礎疾患が精神的問題を引き起こしている場合

医学界新聞プラス

[第3回]基礎疾患が精神的問題を引き起こしている場合

『苦手な人もこれで安心! 4つのStepで考える てんかんの精神症状』より

連載 兼本 浩祐

2025.08.20

苦手な人もこれで安心! 4つのStepで考える てんかんの精神症状

てんかんのケアに携わっているものの,てんかんに伴う精神科的問題の対応に困っている脳神経内科・脳神経外科の先生方,そして,てんかんに伴う精神科的なケアを頼まれているけれども,てんかんのことがわからな くて困っている精神科の先生方に向けて執筆された書籍『苦手な人もこれで安心! 4つのStepで考える てんかんの精神症状』。

「医学界新聞プラス」では,本書の核となるてんかん診療に重要な4Stepの紹介とともに,具体的に4Stepをどう診療に生かしていくかを,全5回にわたってお届けします。

この節では,てんかん発作と精神的問題の双方が,同じ基礎疾患から起こってはいるものの,基本的には無関係で相互に独立した形で起こっている場合を考えます。実際には,知的障害や自閉スペクトラム症なども,見方によってはこのカテゴリーに含まれてしまいますが,本節では,精神症状がてんかん発作によるものと解釈されてしまって,基礎疾患に対する鑑別診断の検索が遅れてしまう可能性のある病態を中心に解説します。自己免疫性脳炎はその代表例です。

A 自己免疫性脳炎――抗NMDA受容体脳炎

Case 25

30代前半の女性。結婚予定の男性は離婚協議がまだ決着のついていない状態であった。当院を初めて訪れた8日前,女性は自宅でくつろいでいるときに話し出すと次第に止まらなくなり,まるで人が変わってしまったかのように興奮し出したため,心配した家人が翌日に,すぐに予約の取れた近所の精神科クリニックに連れていった。担当精神科医は人が変わったようになったのは付き合っている男性の離婚協議が難航しているための心理的ストレスによる 解離状態だと判断し,鎮静のために少量のオランザピンを処方した。当院の診察を受ける6日前から,絶対覚えているはずの予定をよく覚えていないなど,ストレスによる変調にしては納得のいかない症状があるように感じた家人は,セカンドオピニオンの必要があると考え,精神科病院にこの女性を連れていった。しかし,その病院の精神科医も,解離性障害だと判断したため,家人が女性を連れ帰ろうと病院の受付で会計をしていると,職員の若干横柄な対応に激怒した女性が,その職員に殴りかかって大声で叫び始めたため,駆けつけた精神科医は医療保護入院を提案したが,家人は拒絶。自宅に女性を連れ帰った。その後,当院初診の3日前,昼食後に 後弓反張の発作が起こった。その日の夕方,2度目の後弓反張発作が起こり,今度は失禁も伴った。翌朝,3回目の発作の後,当院救急外来を受診。しかし,血液検査,脳波,MRIを含め,特記すべき所見はなく,発熱もなく(36.4℃),項部硬直を含め神経学的所見も認められなかった。このため,夜勤帯の脳神経内科医は精神科的な問題だと判断し,再度,精神科医を受診することを勧めた。

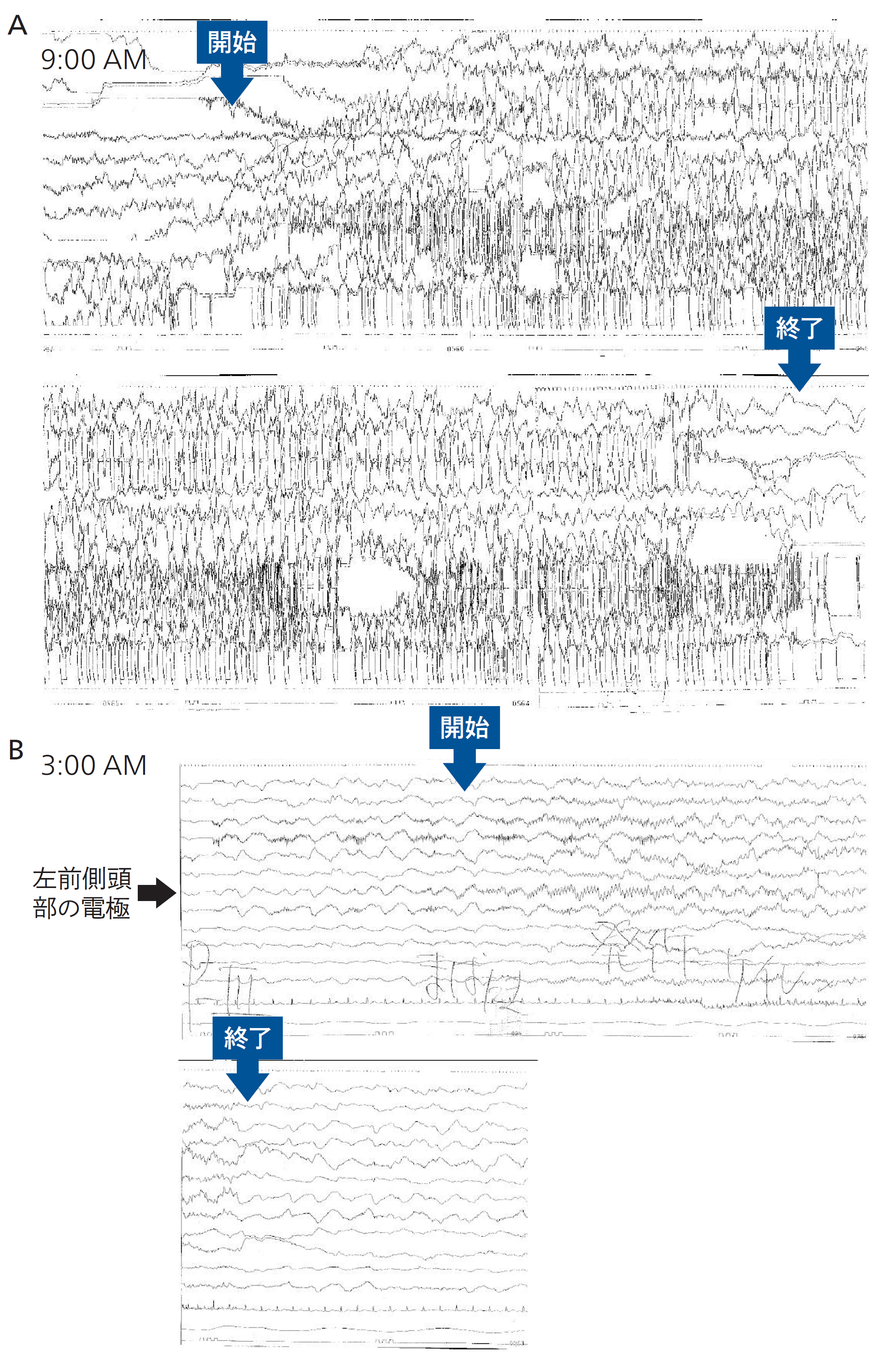

当科初診時,再度行った検査では, クレアチニンホスホキナーゼのわずかな上昇を除いて血液学的検査ではやはり異常はなく,再検したMRIでも明確な所見はなかった。わずかな体温上昇(37.4℃)を除いて,身体所見も神経学的所見もやはり認められなかった。その時点では,時間単位で何度も出現していた後弓反張発作の発作時脳波記録でも,筋電図が前面に出ているだけで明確な所見は検出できなかった(図10A)。しかし,何度か脳波記録を繰り返したところ,最終的には左前側頭部に由来するてんかん性活動が確認された(図10B)。婦人科医に卵巣検査を依頼したところ,巨大な卵巣奇形腫があることが確認され,同日深夜に呼吸停止が起こり,挿管が行われた。その後の免疫療法と奇形腫の外科的切除により,女性はわずかな記憶障害を残すのみで,1ヵ月ほどで急速に回復した。 NMDA受容体に対する抗体が強陽性であったことが事後的に確認されている。

図10 Case 25 の後弓反張発作時脳波記録

A:矢印付きの四角で示した開始と終了は,後弓反張発作の開始と終了を示している。筋電図の基線の動揺のため,てんかん放電の有無は確認できない。この脳波記録では,てんかん発作後によく出現する徐波も出現していないように見える。

B:同じCase の別の後弓反張時の発作時脳波。左前側頭部の電極から始まるてんかん性活動を確認できる。

B 自己免疫性脳炎――抗LGI1脳炎

精神症状やてんかん発作がゆっくりと進行する場合もあり,さらに誤診が生じやすい状況が生まれることになります。

Case 26

イタリアンレストランのシェフである70歳の男性。当院初診1年くらい前から,新しい調理器具の名前を思い出せなかったり,もともと温厚な人柄であったのが,人が変わったように新しいスタッフを𠮟ったりするようになった。それまでとは別人のような振る舞いを心配した家人が近医に連れていったところ, MMSEは正常(30点)であったが,急に性格が変わったのは何らかの認知症ではないかと言われて抗認知症薬が処方された。7ヵ月後,睡眠中に強直間代発作が出現。1ヵ月に4回も起こったため,バルプロ酸400 mgが開始され,発作はそれでコントロールされた。しかし,男性の精神的な異常は次第にエスカレートし,歯磨き粉と洗顔料を間違えたり,庭に誰かいると白昼に騒ぎ立てたりなどの行動が散発的に起こるようになった。家人は「てんかんによる精神症状」だと説明を受け,何件かの病院で治療を受けたが症状が改善しないため,数ヵ月後に当院を受診した。

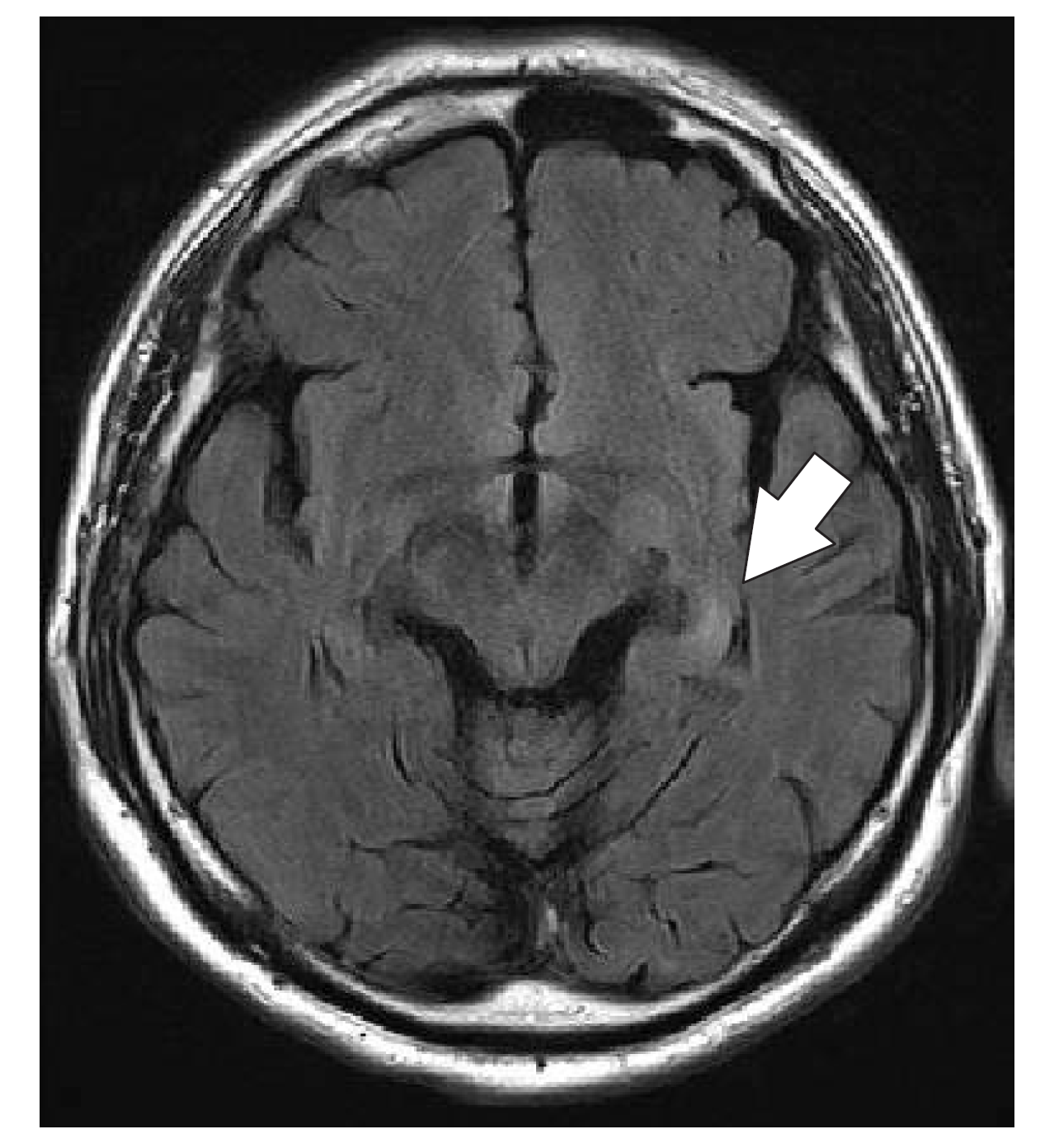

初診時のMMSEは,1年前と比べ大幅な悪化が認められた(18点)。診察中に左側口唇のチック様運動と同時に起こる左腕の短い屈曲からなる1秒程度の意識減損を伴わないけいれん発作が,頻繁に観察された。これらの発作は,当院初診の3ヵ月前から始まっていたとのことであった。血液検査では,軽度の低ナトリウム血症も認められた(132 mmol/L)。MRIでは,左扁桃体-海馬領域にやや高信号強度の領域が認められた(図11)。 抗LGI1脳炎が強く疑われ,事後的であるがVGKC抗体はきわめて高値(810.8M)であった。ステロイドパルス療法によりチック様運動は即座に消失し,認知機能は劇的に改善した。

図11 抗LGI1 脳炎疑い(Case 26)のMRI FLAIR画像

左側の扁桃海馬領域にやや高い信号強度が認められた(⇨)。

顔面および上腕部のチック様運動は faciobrachial dystonic seizureと呼ばれ,抗LGI1脳炎の特徴的な徴候と考えられています。脳梗塞などを伴わない高齢者てんかんは精神医学的合併症を伴わずに容易にコントロール可能なことが大半であることを考慮すると,特発性に見える高齢発症てんかんにおける精神症状が月単位で進行する認知機能症状とともに出現した場合は,背景疾患の検索に特別な注意を払う必要があります166)。

Clinical tips 9

特発性にみえる高齢発症てんかんにおいて,月単位の認知機能の悪化や精神症状が出現した場合,背景疾患が存在しないか特別に入念な検索が必要である。

C 自己免疫性脳炎――抗GAD脳炎

Case 27

20代前半の女性。初診の3ヵ月前に初めて強直間代発作を起こした。発作の前に周囲の話し声がだんだん大きくなるような奇妙な感覚を覚え,最後には意識障害に至った。患者は近くの救急外来に搬送されたが,MRIも脳波も,特記すべき所見は得られなかった。2回目の強直間代発作は数日後に起こり,初回の発作のときよりも周囲の会話はもっと大きく聞こえてから意識がなくなった。2回目の発作後,脳神経内科医がレベチラセタムを1日1,000 mg処方し,けいれん発作は抑制された。

しかし,2回目の発作が起こってから,過去に経験したさまざまな光景が鮮明に思い浮かぶ現象が発作性に起こるようになった。不可解なことに,経験している最中はその体験はきわめて明瞭であるのに終了するとそれがどんな光景だったのかを彼女は説明することができなかった。こうした回想発作の頻度は週単位で,さらにこのような回想と同時に,あるいはそれとは独立して,心窩部痛もしばしば発作性に生ずるようになった。さらにてんかん初発時にはなかった記銘力の低下を訴え,その日の朝食に何を食べたかを聞いても思い出せなくなった。てんかんによるものとしては進行が速すぎる記銘力の低下と訴えの多彩さから,担当医は,2回目の強直間代発作の後に出現してきたこうした症状は心因的なものではないかと判断し,当科に紹介となった。

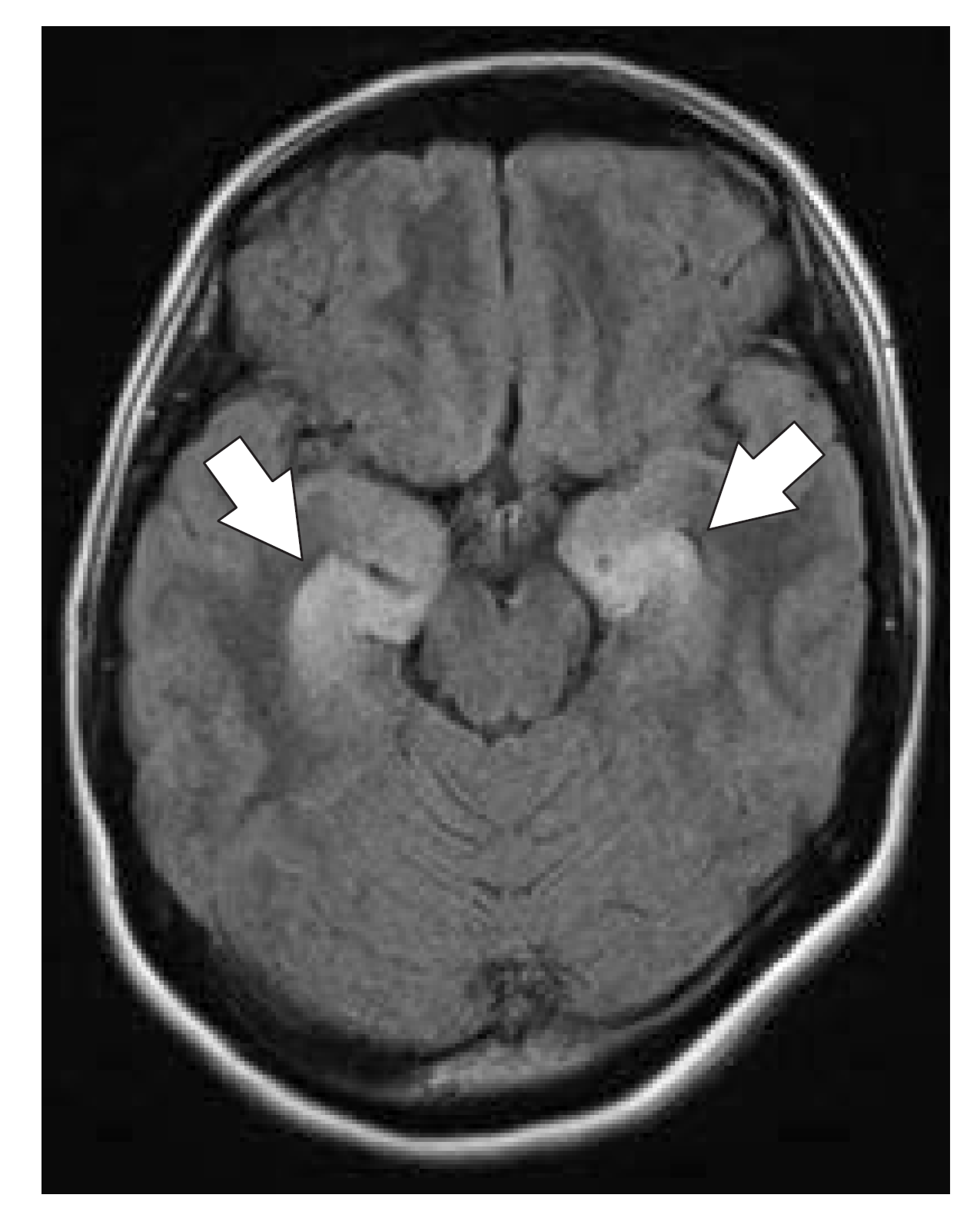

MRI のFLAIR画像では,両側の海馬領域に高信号強度の領域が認められた(図12)。 GAD抗体レベルが非常に高いことが分かり(200万U/mL以上,標準値は5 U/mL以下),自己免疫性脳炎と診断された。

図12 抗GAD 脳炎(Case 27)のMRI FLAIR画像

両側の海馬領域に高信号強度が認められた(⇨)。

この患者を紹介した担当医が正しく判断したように,てんかん発作だけで月単位でこれほどの記憶障害が起こることは通常は考えにくいと言えます。さらに,重篤な背景疾患がない場合,異なる皮質領域に由来すると考えられる複数の前兆感覚が,相互に独立した形で同時に生じることは稀です。この患者には,てんかん発作だけから起こる現象としては例外的な2つの出来事が起こっていたことから,てんかんの診療に詳しい医師であるほど,てんかん以外の要因が関与しているのではないかという印象を持つ可能性が高くなります。しかし,てんかん以外の要因とはこの事例の場合,心理的要因ではなく器質的な背景疾患の悪化でした。

Clinical tips 10

てんかんの発症が半年以内の患者において,月単位で進行する記銘力障害あるいは複数の離れた脳の領域に対応する前兆を伴う場合,治療可能な脳の器質的疾患を徹底して除外する必要がある。

文献

166)Konishi R, Kanemoto K. Psychosis rarely occurs in patients with late-onset focal epilepsy. Epilepsy Behav 2020;111:107295

後弓反張:背中と頭が極端に反って体全体が弓なりになった異常な姿勢。脳神経内科系の総説では,脳髄膜炎や種々の神経変性疾患で出現することが指摘されている。他方でほとんどの精神科医は,後弓反張と聞いてAndré Brouilletが描いた『サルペトリエールでの臨床講義』という有名な絵を思い浮かべるであろう。この有名な絵画では,神経学の父Jean-Martin Charcotとその弟子たちの前で,これも有名なMarie Blanche Wittmannが後弓反張を示している様子が描かれている。絵画の中では,奥の壁に後弓反張の姿勢にある患者の絵が掛けられており,当時この徴候が広く認識されていたことを物語っている。

クレアチンホスホキナーゼ:クレアチンキナーゼ(creatine kinase:CK)の旧称。クレアチン酸をリン酸基とクレアチンに分解し,アデノシン二リン酸(ADP)にリン酸を提供して筋肉が作動するエネルギー源となるアデノシン三リン酸(ATP)を供給する。逆に筋肉が稼働していない状態においては,クレアチンとリン酸基を合成してクレアチン酸にし,エネルギーを蓄えるのを促進する双方向性の作用を示す。筋肉の稼働は,血中CK濃度を上昇させるが,骨格筋や心臓など,CKを多く含む組織の損傷も同様に血中CKを上昇させる。てんかんにおけるけいれんは,激しい筋肉の稼働のためにCKは上昇する。

Brigo F, et al(2015)[PMID:24824225]

抗NMDA受容体脳炎:N-メチル-D-アスパラギン酸受容体に対する抗体の生成と関連して起こる自己免疫性脳炎。若年成人(特に女性)に好発し,激越な精神病状態および急性または亜急性の認知機能障害が現れる。急速に進行し,初期の精神症状から始まり,てんかん性ないしは非てんかん性の激しい不随意運動に続き,最終的には呼吸停止や昏睡に至る場合もある。卵巣奇形腫を合併することが多い。多くの症例で免疫療法と卵巣奇形腫の切除が有効である。

Dalmau J, et al(2019)[PMID:31326280]

MMSE:MMSE(Mini-Mental State Examination)は一般的な認知機能を調べるのに5~10分しかかからない簡易な検査である。最高点数は30点で,23点を下回ると全般的な認知機能の低下を示すと評価される。アルツハイマー病のスクリーニング検査として最もよく使用されている検査の1つである。

抗LGI1脳炎:自己免疫性脳炎の1つ。faciobrachial dystonic seizure[!68][☞次頁]が抗LGI1脳炎の特徴的な臨床症状である。軽度の低ナトリウム血症を伴うことがある。発症時の平均年齢は50代後半で,主に男性が罹患する。数ヵ月かけて緩徐に進行する。てんかん発作を伴うことが多い。通常,免疫療法によく反応する。

van Sonderen A, et al(2016)[PMID:27485013]

Li LH, et al(2018)[PMID:30332659]

faciobrachial dystonic seizure:顔面および腕が同時に瞬時に収縮するのが特徴で,短時間の間に群発し,連日起こる。強直性筋収縮の分布は,代表的な症例では顔面下部と同側の腕に及ぶ。発作時にもてんかん様放電は脳波上検出されない。意識は完全に保たれている。

Schmerler DA, et al(2016)[PMID:26857958]

抗GAD脳炎:GAD抗体はStiff-person症候群,小脳性運動失調,眼球運動障害,てんかん,辺縁系脳炎など,多岐にわたる異なった神経系の疾患と関連している。抗GAD抗体脳炎では,運動障害を伴わない場合,てんかんの頻度は高い。患者の約半数で認知機能障害が出現する。精神症状は稀。発症年齢の中央値は30代前半である。診断時にはQOLは保たれていることが多い。

Daif A, et al(2018)[PMID:29433947]

Vinke AM, et al(2018)[PMID:29579551]

苦手な人もこれで安心! 4つのStepで考える てんかんの精神症状

兼本先生、てんかんの精神症状ってどう対処したらいいんですか?

「てんかんの精神症状」、モヤモヤしたままにしていませんか? 4つのStepで、てんかんの精神症状をやさしく、わかりやすく解説! さらに著者の豊富な経験に基づく52のCaseを1つ1つ理解することで、これまで見えなかった患者さんの状況がグッとクリアに。「精神症状はよくわからない」とお悩みの脳神経内科の先生も、「てんかんは苦手」とお困りの精神科の先生も、この一冊で診療の幅がきっと広がります。

本書は、2023年7月にKindle Direct Publishingで自己出版された“Coping with PSYCHIATRIC ISSUES in Patients with Epilepsy”を著者自ら翻訳し、加筆修正を行った日本語版です。

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。