- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- 医学界新聞プラス [第1回]Step 1 4つの潜在的原因を常に意識しよう

医学界新聞プラス

[第1回]Step 1 4つの潜在的原因を常に意識しよう

『苦手な人もこれで安心! 4つのStepで考える てんかんの精神症状』より

連載 兼本 浩祐

2025.08.06

苦手な人もこれで安心! 4つのStepで考える てんかんの精神症状

てんかんのケアに携わっているものの,てんかんに伴う精神科的問題の対応に困っている脳神経内科・脳神経外科の先生方,そして,てんかんに伴う精神科的なケアを頼まれているけれども,てんかんのことがわからな くて困っている精神科の先生方に向けて執筆された書籍『苦手な人もこれで安心! 4つのStepで考える てんかんの精神症状』。

「医学界新聞プラス」では,本書の核となるてんかん診療に重要な4Stepの紹介とともに,具体的に4Stepをどう診療に生かしていくかを,全5回にわたってお届けします。

まえがき

脳神経内科,脳神経外科の先生方へ

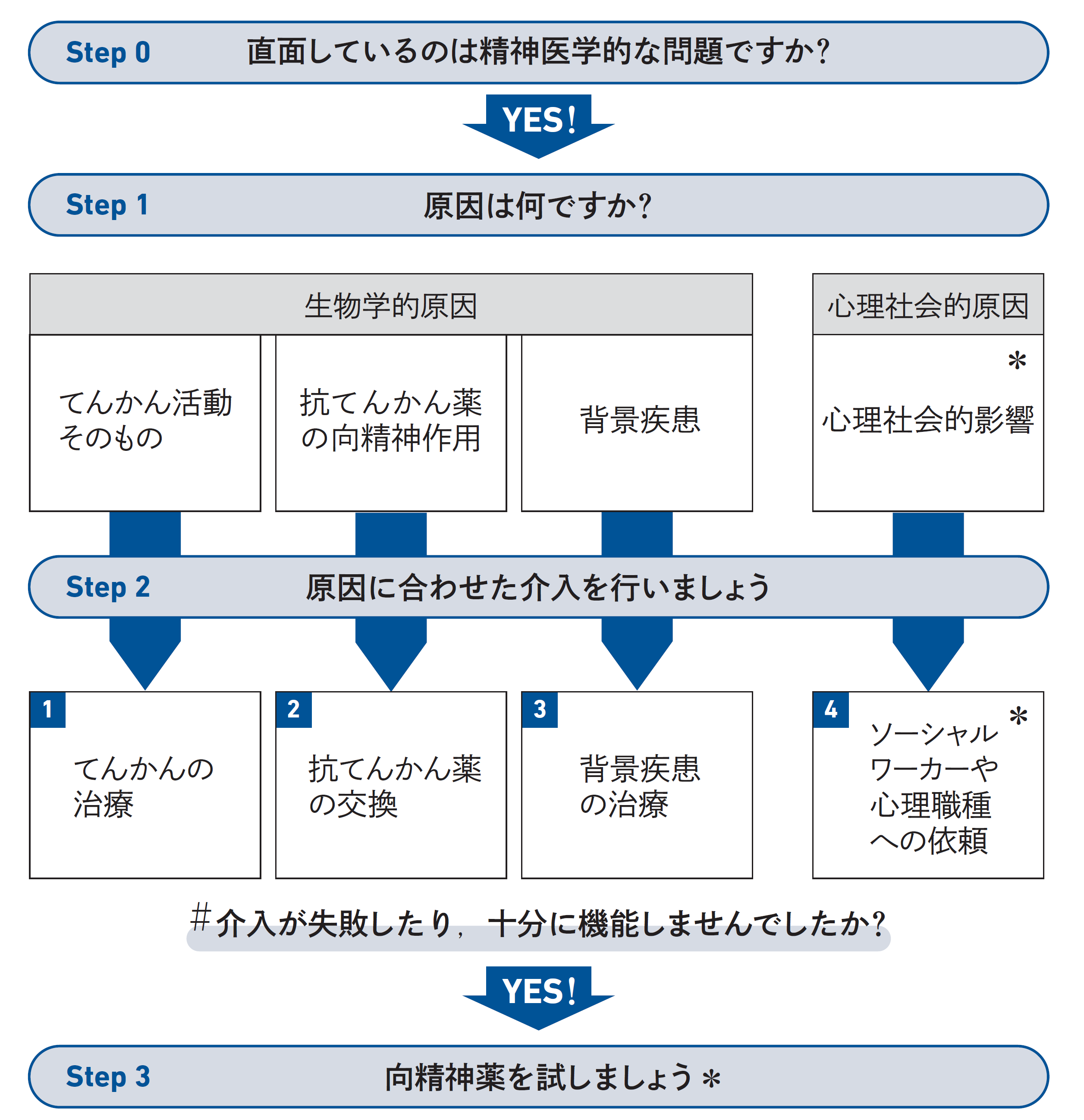

自分の受け持ちのてんかんのある方に,何か精神的な問題があるのではないかと思ったとき,次の一手はどうされるでしょうか。総合病院の脳神経内科や脳神経外科の先生であれば,とりあえずは「精神科医にコンサルトして,できるだけ早く適切な向精神薬を処方してもらおう」ということになるでしょうか。てんかんが時にもたらす深刻な精神医学的影響に対して,比較的安全に処方できる向精神薬も今や少なくないこと,てんかんにおける精神科的問題は介入によって多くの場合,改善可能であることを考えると,もちろんそれは正しい次の一手です。しかし,向精神薬を処方する前に,あるいは自分の受け持ち患者を精神科医の同僚に紹介する前に,一度立ち止まって,自分が何に取り組もうとしているかを考えていただくと紹介元と紹介先のお互いの手間を大きく省ける場合があります。反射的・自動的に精神科医に紹介してしまうと,ポテンヒットを取り落としてしまうように的外れの治療をお互いがしてしまい,実際には手の届くところにある有効な手立てを講じられずに終わってしまうことになりかねません。もう1つ考えられるシナリオは,すぐに相談できる精神科医が近場にいないという状況です。確かに参考になりそうな治療指針は,インターネットなどでもすぐに手に入るようになってはいますが,それでも精神科的なトレーニングを受けていない場合,どう介入すればよいか分からず困ってしまうということもあるのではないかと思います。しかし,本書で説明するいくつかの基本的なポイントを押さえておいてもらえば,てんかんをよく知る脳神経内科医のほうがてんかん治療の経験のない一般の精神科医よりもはるかにうまく多くの精神的な問題に対処できる可能性があります。図1は,てんかん患者における精神医学的問題に対処するためのフローチャートですが,精神科医の助言を基本的に必要とするのは「*」のついた処置だけです。

*精神科医や心理職など,精神医学の専門家による助言が必要な場合もある。

# Step 3 のアプローチは,目の前の差し迫った状況に対するレスキュー手順として, Step 2 と同時に暫定的に試みる必要があることが多い。

精神科,心理職の先生方へ

てんかんを持つ方の手助けをしなくてはならないのが,精神科医や心理職の先生の場合はちょうど話は逆になります。精神的な問題での手助けが必要だという理由でてんかんのある方が紹介されて来たとします。もちろん,神経学的な問題ではなく,精神的な問題への介入を期待されてコンサルトされたわけですから,粛々と自分の任務をこなせばそれでよいとは言えます。確かに,てんかんが発症したために生じたスティグマや心理社会的な問題による困難や苦痛を理解し,手当するには,精神科的,あるいは臨床心理的なアプローチが必要です。しかし,紹介された症例の中には,実際には神経学的な文脈でその精神症状を理解するほうが,はるかに有効な介入ができる場合があります。精神医学や心理学の専門家として,あなたは目の前の患者の「苦悩」の質を感じ取ることに脳神経内科の先生よりも長けているはずですから,何かがいつも自分が取り扱っている「苦悩」の質とは違うと感じて,脳神経内科医の同僚にもう一度チェックしてもらいたいと感じることもあるかもしれません。脳神経内科の先生は,もちろん喜んで再チェックしてくれるはずです。とはいえ,場合によっては,神経学の基礎知識があなたには足りないから,神経質になりすぎているだけだと逆紹介された同僚は感じてしまうかもしれません。本書を読めば,自分の違和感をより説得力のある医学的な用語に落とし込んで表現できるようになります。てんかんの精神症状に関する知識が役立つもう1つ別の可能性は,精神科医の場合,脳神経内科を受診する前に,てんかんによって引き起こされる生理的変化によって精神症状が生じている患者に出会う場合です。そうした場合には,可及的速やかに脳神経内科医に紹介するか,自分で抗てんかん薬治療を開始しなければなりません。いくらカウンセリングしてみても,向精神薬を処方してみても,目の前の精神医学的な問題は解決しません。

本書では,てんかんで生ずる精神医学的問題が網羅的にすべて取り扱われているわけではありません。その代わり,てんかんを持つ人における精神的な問題に関連して頻度が比較的高く,それだと認知し介入することで目に見えて症状を改善できる可能性のある項目に絞っててんかんの精神科的問題をまとめてあります。本書の内容は,介入によって改善可能であるか,あるいは予防可能なてんかんに生ずる精神症状に焦点を当てています。もちろん,読者がてんかんに関連する精神医学的問題に学術的にも興味を持ち,この本を読み終えた後にもっと深く学びたいと思ってもらえるとしたら,それは望外の喜びです。そうなれば,魅力的な新しい分野に学術的な興味を持つ最初の一歩となるかもしれません。Michael Trimbleがその総説297)で,「神経精神医学」は拡大し続ける新しい学問であり,人文科学関連の問題の隅々にまで深く組み込まれつつあると紹介しています。さらに,深く学びたい方は,以下の本にこのトピックに関するより専門的な議論が掲載されています。

・ Trimble MR. The Psychoses of Epilepsy. Raven Press, 1991

・ Trimble MR, Schmitz B(eds). The Neuropsychiatry of Epilepsy. Cambridge University Press, 2002

・ Kanner A, Schachter SC(eds). Psychiatric Controversies in Epilepsy. Academic Press, 2008

・ Mula M(eds). Neuropsychiatric Symptoms of Epilepsy. Springer, 2016

・ Mula M(eds). The Co-morbidities of Epilepsy. Academic Press, 2019

最後に,実際の処方は,各国の医薬品の規制規則に基づいて行われる必要があります。提示された症例は,モデルケースとして考案された,いくつかの実際の症例を組み合わせた架空の症例と,すでに発表された症例を簡略化して再録したものからなっており,そこで提示されている投与量や選択された薬剤は,そのまま適用することはできません。実際の症例に適用する場合には,個別に適切な修正をお願いします。また本書では,強直間代発作は,全般性のものも,両側に進展する焦点性(focal to bilateral)という接頭辞が最近の分類ではついているものもいずれも強直間代発作としています。また,心因性かてんかん性かが分からないものも含めて取り扱う場合には,「けいれん」という用語を敢えて用いています。さらに意識減損発作が焦点性か全般性かが分からない状態で診療が始まったという設定の場合には,単に意識減損発作と表現してある箇所もあります。

本書の取り扱い説明

図1のフローチャートに戻ってください。

本書はStep 0からStep 3の4つのStepで構成されています。

Step 0は,介入可能な精神科的問題があることに気づくためにはどうすればよいかという介入の前段階について解説してあります。

Step 1は,もし介入可能な精神科的問題があると判断された場合,それを引き起こす原因を4つに大別し,それぞれの原因が大枠でどのようなコンテクストのもとで起こるのかが提示してあります。

Step 2は,4つの原因のそれぞれについて具体的にどのようなものがあるのかを解説し,事例を挙げて介入方法が提示してあります。 いずれのシナリオにおいても,重要なのはこの段階では向精神薬の処方以外の治療的介入が優先されることです。Step 2的な治療的介入がうまくいかない場合にStep 3の向精神薬の処方を行うのが原則ですが,緊急性によってはStep 2のプロセスが決着しないうちに,Step 3の向精神薬の処方を行わざるを得ない場合も少なからずあります。しかし,それはあくまでもStep 2のプロセスが決着するまでの応急処置だと考えておく必要があります。

Step 3では,向精神薬の使い方や使用上の注意を提示してありますが,てんかんに伴う精神症状の治療に関しては,Step 3は時に非常に有用なことはあるもののあくまで補助的な手段であることを常に念頭に置いておく必要があります。

Step 1 4つの潜在的原因を常に意識しよう

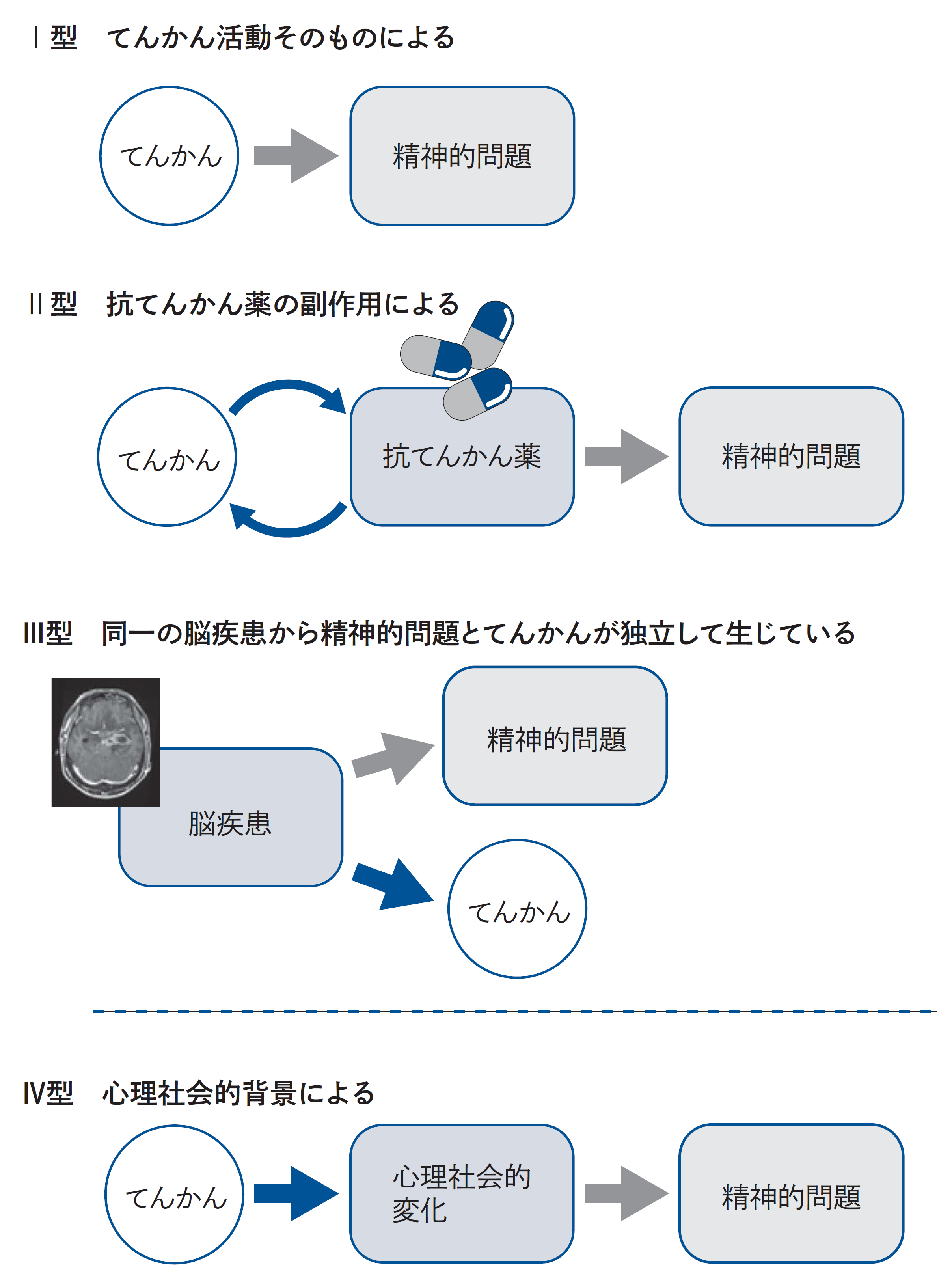

すでに予告したように,本書では,てんかんを持つ人の精神的問題を,主に4つのコンテクストのいずれかに分類して介入を行います(図3)。

Ⅰ~Ⅲ型:生物学的な原因,Ⅳ型:心理社会的な原因

1.てんかん活動そのものによる精神的問題(Ⅰ型)

1つ目は,てんかん活動そのものが精神症状を直接引き起こす場合です(Ⅰ型)。この患者群では,精神症状はてんかんそのものの現れか,てんかん活動の直接的な結果です。代表的なものは以下の3つです。

・精神性前兆の群発(clustered psychic aura),あるいは持続性前兆(aura continua)

・発作後精神病(postictal psychosis)

・非けいれん性てんかん重積(NCSE)のいくつかの型

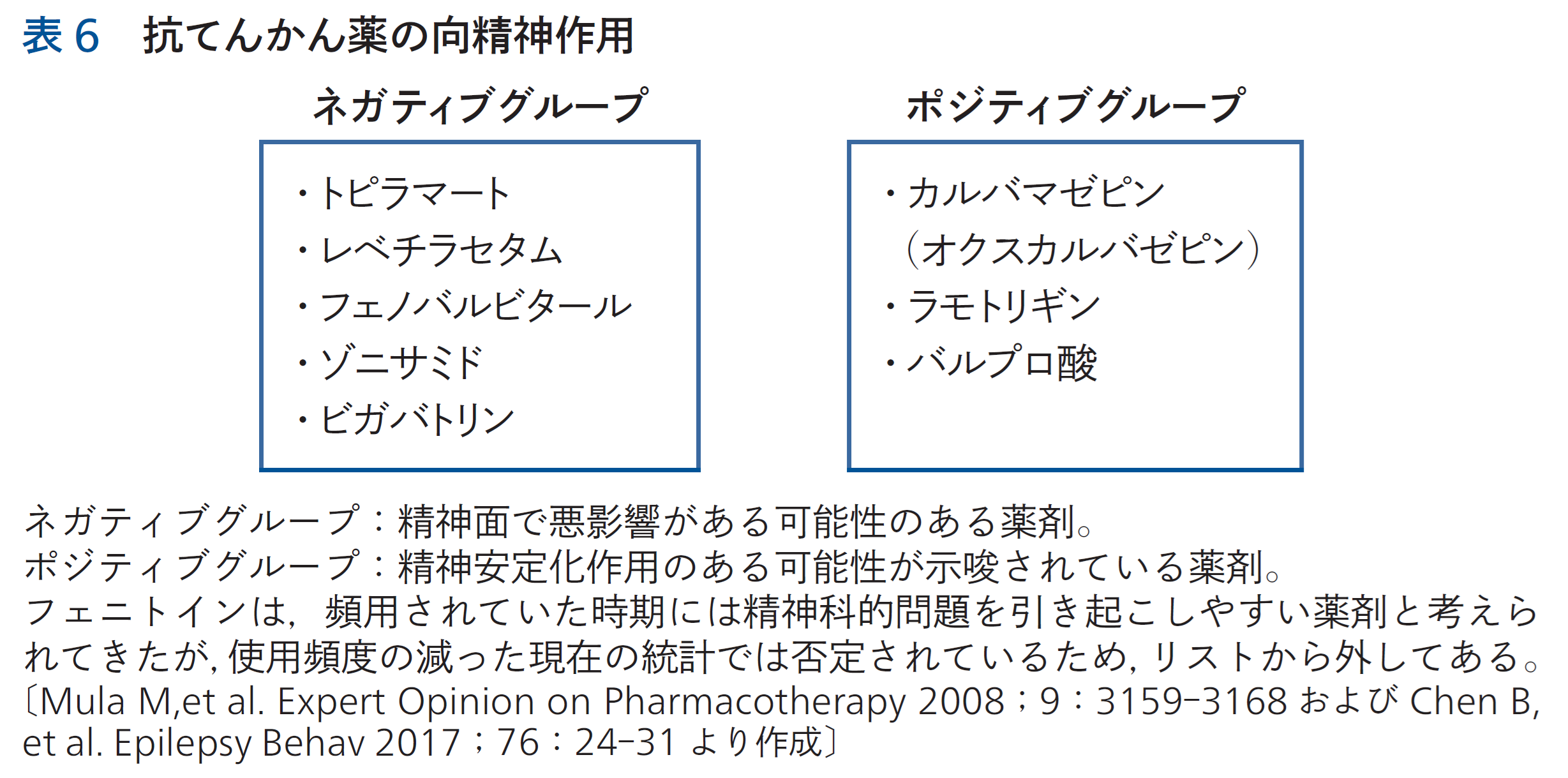

2.抗てんかん薬の向精神作用による精神的問題(Ⅱ型)

2つ目は,抗てんかん薬により行動上の問題や情動の病的変化が惹起される場合です(Ⅱ型)。表6に,抗てんかん薬の向精神作用について,新しいデータも加味した現段階でのエキスパートオピニオンを示してあります51, 209)。最も頻度の高い症状は,イライラ感-攻撃性で,うつ病・うつ状態がそれに続きます。精神病はうつ病よりも頻度は低いものの,その生活に及ぼす影響は甚大であるため特記しておくべきです。交代性精神病は,Step 0でも紹介したように,発作が消失したり劇的に回数が減ったりした後に,それと引き換えに精神病が発生するもので,投薬と密接に関わるため一部はこのカテゴリーに含まれます。

3.基礎疾患が引き起こす精神的問題(Ⅲ型)

3つ目は,てんかん発作を引き起こした基礎疾患から,てんかん発作とは独立して精神症状が生じている場合です(Ⅲ型)。この場合,てんかん発作と精神症状の間には基本的には直接的な因果関係はありません。自己免疫性脳炎は典型例です。

4.心理社会的変化に起因する精神的問題(Ⅳ型)

Ⅰ~Ⅲ型の3つの文脈で生ずる精神症状は,いずれも生物学的なものですが,それらとは別に心理社会的な背景も考えておく必要があります(Ⅳ型)。てんかん発作の突然の発生は罹患した人の生活を大きく変えてしまうことがあります。運転免許は少なくとも2年間は失効しますし,会社を解雇されてしまう人もいます。また,同級生や家族,友人の中で,強い孤立を感じてしまう人もいます。当然のことながら,このような劇的な変化は人によっては耐えがたいほどのフラストレーションにつながります。

てんかんを持つ人に精神症状があるのではないかと疑った場合,この4つのカテゴリーのうち,どれが主たる原因かをまずは考えてみることが有用です。いうまでもなく,複数の原因が同時に複雑に絡み合って目の前の精神的問題となっていることも少なからずあります。しかし,複雑に絡み合った問題をそのままいくら眺めていても解決の手掛かりはつかめませんが,この4つのグループ分けを念頭に置くと,それを解きほぐしその中から少なくとも一部は解決可能な問題を見つけることができる可能性があります。

Step 2では,具体的にこの4つのカテゴリーの内容を解説していきます。

精神症状の原因が

「Ⅰ型:てんかん活動そのもの」であると疑われる場合は,Step 2-1へ

「Ⅱ型:抗てんかん薬によるもの」と疑われる場合は,Step 2-2へ

「Ⅲ型:基礎疾患の影響」と疑われる場合は,Step 2-3へ

「Ⅳ型:心理社会的背景」と疑われる場合は,Step 2-4へ

進んでください。

4つの原因カテゴリーに加え,知的障害を伴う場合およびてんかん外科手術後には,特有の精神科的問題があるので,別途解説します[Step 2-5,Step 2-6]。心因性非てんかん発作(PNES)の診断と治療についても,独立した項目[Step 2-7とStep 2-8]を設けて解説します。

これで,主だったてんかんに伴う精神科的問題はおおよそ網羅されています。

文献

51)Chen B, Choi H, Hirsch LJ, et al. Psychiatric and behavioral side effects of antiepileptic drugs in adults with epilepsy. Epilepsy Behav 2017;76:24-31

209)Mula M, Schmitz B, Sander JW. The pharmacological treatment of depression in adults with epilepsy. Expert Opinion on Pharmacotherapy 2008;9:3159-3168

297)Trimble M. The intentional brain—a short history of neuropsychiatry. CNS Spectrums 2016;21:223-229

苦手な人もこれで安心! 4つのStepで考える てんかんの精神症状

兼本先生、てんかんの精神症状ってどう対処したらいいんですか?

「てんかんの精神症状」、モヤモヤしたままにしていませんか? 4つのStepで、てんかんの精神症状をやさしく、わかりやすく解説! さらに著者の豊富な経験に基づく52のCaseを1つ1つ理解することで、これまで見えなかった患者さんの状況がグッとクリアに。「精神症状はよくわからない」とお悩みの脳神経内科の先生も、「てんかんは苦手」とお困りの精神科の先生も、この一冊で診療の幅がきっと広がります。

本書は、2023年7月にKindle Direct Publishingで自己出版された“Coping with PSYCHIATRIC ISSUES in Patients with Epilepsy”を著者自ら翻訳し、加筆修正を行った日本語版です。

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

寄稿 2025.11.11

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。