- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- 医学界新聞プラス [第4回]人のやる気に口を出さない――アンダーマイニング効果

医学界新聞プラス

[第4回]人のやる気に口を出さない――アンダーマイニング効果

『行動経済学で学ぶ感染症』より

連載 武藤義和

2025.10.24

行動経済学で学ぶ感染症

「業種や業務はまったく違えども,人の考え方や行動には一定のパターンがあるなぁ」。東海地方にて新型コロナウイルス感染症診療の中核を担った公立陶生病院で感染症内科の主任部長を務める武藤義和氏は,このたび上梓した書籍『行動経済学で学ぶ感染症』の序文でこう語り,人が行動を選択する際の心理を研究する行動経済学に関心を寄せたきっかけに触れている。行動経済学と感染症診療の親和性を軸に書き下ろされた本書の一部を,医学界新聞プラスでお届けします。

ある日のこと

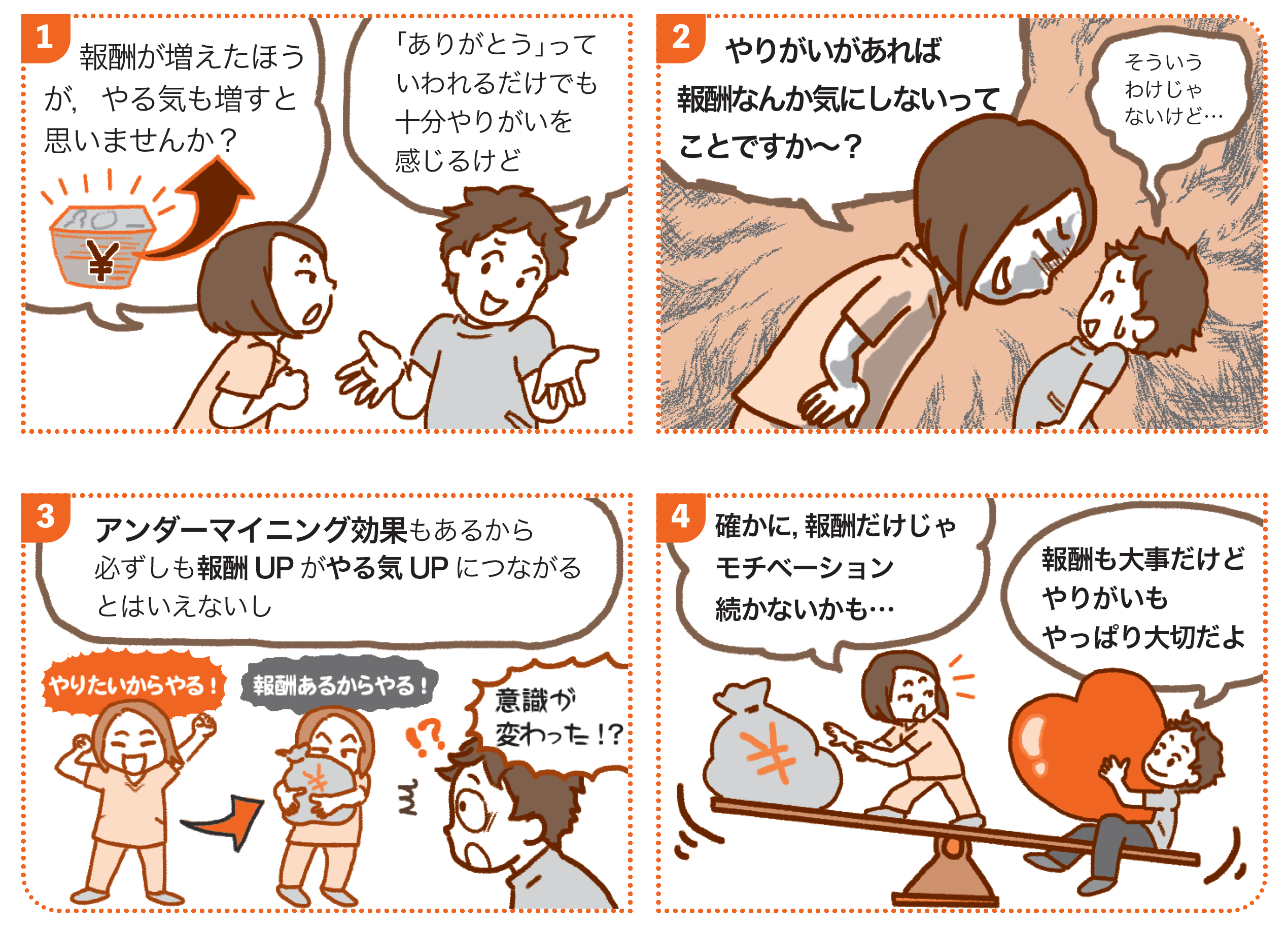

何かもらえるからするの? やりたいからするの?

いつも頑張っている子がいたので,報酬(モノやお金など)をあげたらもっと頑張ってくれると思い,よかれと思っていろいろあげていたら,みるみるうちに何もしない子になってしまった,という話ですね。そんな馬鹿な! と思うかもしれません。いままで頑張ってきたんだから,何かがそれによって得られるならもっと頑張るんじゃないの? となりますよね。でもこの話は「もらえるのが当然と思うようになってしまった」ことがミソなのです。太古の昔からモチベーションを上げるためにどういう教育をすればいいのかはたびたび議論されており,褒めて伸ばす,報酬を与える,時には暴力に出るなど,いろいろ行われてきましたが,その動機づけには「内的」と「外的」があるといわれています。

内的動機づけは“やりがい”や“名誉”,“感謝”などの形にならない自分の達成感を満たすものであり,外的動機づけは“金銭”や“昇格”などの報酬の形のインセンティブによりモチベーションを高める方法です。一般的に外的動機づけのほうが早く結果が出ることが多く,手っ取り早く動かしたい時には「お金で釣る」ことがよく行われます。例えばCOVID-19への対応などでも活動自粛をお願いする時に「給付金」や「補助金」という形で外的動機づけを行ったのも,緊急性が高いが故の対応でした。

外的動機づけには即効性はありますが,そのぶん長期的なものではありません。人間とは勝手なものであり,「もらえると思っていたものがもらえなくなったらやる気をなくす」「もらえるのが当たり前になればやる気をなくす」わけです。もらえなくなった時の反動や,もらえ続けていても増えていかないことによる反動が大きくなります。そのため外的動機づけは副作用の大きい大技であり,ここぞという時に使いつつ,その後のフォローが重要になってきます。

『千と千尋の神隠し』という映画に釜爺とススワタリというキャラクターがいます。釜爺は銭湯のお湯炊きをして,ススワタリが石炭を運ぶ手伝いをするのですが,1匹のススワタリが重い石炭でつぶされているのを見た千尋がそのススワタリの石炭を持ち上げて助けます。すると釜爺に「手ぇ出すならしまいまでやれ!」と怒られたので渋々運搬までしてあげたら,それを見ていた他のススワタリたちが「自分も! 自分も!」とつぶれたフリをして千尋にすべての運搬をやらせようとします。その光景に釜爺がぶち切れて「お前ら仕事しろ,仕事!」と一喝するのですが,まさにこの光景です。外的動機づけ(お手伝い)は,いままで自分で頑張ってきた人たち(ススワタリ)のモチベーションを奪うどころか,サボろうとする性格に変えてしまったのです。

このように「もともと内的な動機づけで行動していた人に,外的な報酬でさらなる動機づけを試みた結果,モチベーションが下がってしまう現象」のことをアンダーマイニング効果といいます。簡単にいえば「やりたいからやる!」を「モノがもらえるからやる!」にすり替えてしまう恐ろしい効果です。

アンダーマイニング効果は何も“報酬”の点だけではありません。“罰則”でも同じことが起こります。罰則を与えるようにすると,今度は「人の顔色を窺う」「罰がない時は何をやってもいい」「何をすればいいのかわからなくなる」「罰せられるくらいならやらないほうがいい」といった消極的で否定的な行動を取るようになってしまいます。ご褒美を与えてもダメ,罰を与えてもダメ,どうせいっちゅうねん! という難しさがありますよね。

今回の手指衛生キャンペーンに関しても同じことがいえます。多くの病院で手指衛生キャンペーンとして,強化月間で大々的に病棟ごとの手指衛生遵守率を競うなどして楽しく手指衛生を身につけてもらおうとすることが多いと思いますが,もともと頑張っている病棟や模範的な人に対して安易に報酬を与える形を取ると,このアンダーマイニング効果が起こってしまいます。長期的な動機の維持には「自分で選択して行動をしている」という気持ちを持たせ続けることが大事です。

*

皆さんもいまの仕事,給料がもらえるからやっている,と思っていませんか? 努力して医療者になったのに,いつしか「こんな安月給でやってられるか」という“報酬”がモチベーションになっていませんか? であれば,アンダーマイニング効果に支配されていますよ。

報酬が目的になってしまう

さて,アンダーマイニング効果は実際に行動心理領域だけではなく,脳神経領域でも証明されています。あるゲームで被験者に特定の時間でストップウォッチを止めてもらうことにしました。第1セッションでは,成功すると報酬がもらえる群(報酬群)ともらえない群(対照群)に分け,第2セッションではどちらの群も報酬はもらえないルールにしたところ,第1セッションでは報酬群の脳の線条体の活動が対照群よりも高くなり,逆に第2セッションでは報酬群の線条体の活動が対照群より落ちていたという結果でした。つまり,ゲームに成功した達成感という内的な動機づけが,報酬という外的な動機づけで低減されてしまったのです1)。実際に脳の働きに影響することが証明されている効果ですので,そこから脱却するのは難しいですよね。

感染対策に関連する論文では,エクアドルの看護師を対象としたアンケートの研究から,労働と報酬のインバランスが感染防止対策遵守率に負の影響を与えたともいわれています2)。労働に対して適切な報酬がもらえていないと感じることで職業上のバーンアウトが増加し,適切な感染対策もできなくなるというのは由々しき問題です。ただこの報告もそうですが,裏を返せば「お金のために働いている」環境それ自体がすでにアンダーマイニング効果に支配されていることにもなります。かといって「やりがいがあれば給料なんか気にしない」というのもまた綺麗事ですし,ともすれば「やりがい搾取だ」「洗脳だ」とブラック企業扱いになるので,やはりバランスが重要です。こういう歪な構造が出ているのは,実は社会全体が「報酬がないとやってられないぜ」というアンダーマイニング効果に陥ってしまっているのかもしれませんね。

では,どうすればいいのか? アンダーマイニング効果には,対になる効果としてエンハンシング効果がありますが,それは本書をご覧ください。

刮目せよ

■ 頑張っている人に報酬を与えることは,実はモチベーションを阻害している可能性がある

■ 外的動機づけである報酬も罰則も,両方ともアンダーマイニング効果の原因になる

■ 「何かがもらえるからやる」のではなく,「やりたいからやる」という気持ちを大切に

文献

1) Murayama K, et al:Neural basis of the undermining effect of monetary reward on intrinsic motivation. Proc Natl Acad Sci U S A 107(49):20911-20916, 2010. PMID 21078974

2)Colindres CV, et al:Effect of effort-reward imbalance and burnout on infection control among Ecuadorian nurses. Int Nurs Rev 65(2):190-199, 2018. PMID 29114886

行動経済学で学ぶ感染症

あなたの行動はあなたが決めたの? 医療現場の“あるある”が満載。その解決策は!?

あなたのその行動は、本当にあなたが決めているの? 医療現場の“あるある”を紹介しながら、「自分」だけでなく、「あの人」に行動を変えてもらうためのコツ&ヒントを教えます! 人が無意識にどう動くのか、気持ちよく行動してもらうにはどうするか、自分の無意識の行動をどう自覚すればよいのか。本書では行動経済学の考え方を利用しながら、医療職に必須の感染症診療の知識を楽しく学ぶことができます。

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。