MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内

書評

2025.12.09 医学界新聞:第3580号より

《評者》 藤沼 康樹 医療福祉生協連家庭医療学 開発センター長

現代医療への新しいアプローチとなる画期的な書

◆医師の症例報告と看護の事例研究へ

医師にとって「事例研究」といえば,これまで客観的な症例報告が主流であった。医学的に興味深い症例について事実を淡々と記述し,担当医の感情や意思決定過程,患者とのやりとりなどは「主観的で普遍性がない」として排除されてきた。

しかし近年,総合診療や家庭医療の専門医認定では状況が変わりつつある。医師自身がどのように意思決定したか,チームはどう連携したか,自分の感情とどう向き合ったかといった記述が求められるようになった。つまり,医師として自身の医療実践の意味を表現することが重視され始めている。

◆本書の画期的な取り組み

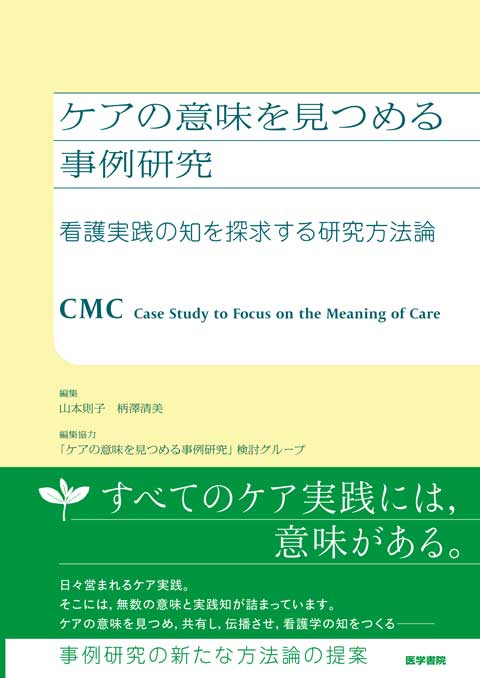

本書は,看護師が患者に行うケアの意味を,個別事例の深い検討を通して明らかにし,学術的な論文に昇華させようとする野心的な試みである。事例検討自体は医療現場で日常的に行われており,私たちにもなじみ深いものだ。しかし本書では,このなじみ深い手法を認識論・方法論的に洗練させ,参加した看護師や論文の読者の内面に変化(Transform)を起こそうとしている。

具体的には,ワークシートの設定,「問われ語り」という独特な対話手法の導入,創造的なメタファーの活用,そして全体を豊かなナラティブで再構成するという体系的なプロセスが示されている。

◆「触発性」という核心概念

特に注目すべきは,哲学的考察に裏打ちされた理論的基盤の確かさである。中でも「触発性」という概念は極めて新しく,重要だ。事例研究に「触発性」が不可欠だという考え方は,個別性を方法論的に追求することで,逆にその個別性が内側から破られ,社会性を獲得するという逆説的なプロセスを含んでいる。これは柄谷行人が『探究Ⅱ』(講談社,1989)で展開した,固有名を通じて単独性と社会性を結び付ける論考と正確に対応していると感じた。

◆現代医師に与える意義

現代日本の医師は,「多疾患併存」「未分化健康問題」「慢性疾患下降期」「心理社会的複雑困難事例」「生きづらさをめぐるメンタルヘルス」など,不確実性の高い問題に直面している。もはや医学知識や技術の提供者にとどまらず,「ケアの担い手」「癒やし手」としての役割が求められる時代である。

その意味で,本書が提示する事例研究の手法は,医師にとっても豊富な学びの源泉となるだろう。患者の個別性を深く見つめることで普遍的な意味を見いだすこの方法論は,現代医療が直面する複雑な課題への新たなアプローチを示唆している。そうした問題に取り組んでいる地域の医師たちに一読を勧めたいと思う。

《評者》 川﨑 つま子 大坪会グループ 看護局長

看護管理者が一歩踏み出す勇気とヒントに満ちた一冊

著者の田中いずみさんが大会長を務めた第29回日本看護管理学会学術集会のテーマは,「暮らしの中の協奏」でした。私は「協奏」という言葉を,主に音楽の文脈で使われるものと理解していたため,「暮らし」と一体どのように結び付くのか,強く興味を引かれました。田中さんとは以前,医学書院の座談会でご一緒したこともあり,このテーマに込められた意味を知りたいと,特別の思いで学術集会に臨みました。

学術集会に参加し,そして,時を同じくして出版された本書『協奏する看護組織をつくる』を読み,田中さんが大切にしている「協奏」の概念についてより深く理解できたように思います。本書には,田中さんが「協奏する看護組織」をめざしてこれまで行ってきた組織づくりの実践が,余すことなくつづられています。読み進めるうちに,私自身の看護管理者人生とも重なり,何度もうなずき,胸の高鳴りを感じました。

田中さんは,10年前の看護部長就任直前に,小森谷浩志氏の著書『協奏する組織』(学文社,2012)で「協奏」の概念に出合い感銘を受け,「人と人で支え合い,学び合い,奏でる組織」,すなわち「協奏する組織」をめざしたいと思うようになったと述べています。それ以来,ぶれることなくこの概念を軸に,着実に組織づくりに取り組んでこられました。

その協奏の範囲は,院内などの組織の中だけにとどまらず,地域にまで広がり,組織と組織,人と人がつながり,それぞれが自律して活動が続けられています。そこには,リーダーのトップダウンの命令ではなく,患者のため,地域のためという共通の目的の下,一人ひとりが自律的に考え,行動し,そのプロセスを楽しめる組織という,まさに田中さんがめざした組織の姿が展開されています。

本書は3部構成となっており,第1部「協奏する看護組織をつくる」では,「協奏する看護組織」に対する田中さんの思いや自律的な組織を育む仕掛けが語られます。第2部「協奏する看護組織の歩み」では,副看護部長や看護師長が,それぞれかかわっている具体的な取り組みについて執筆しています。そして,第3部「協奏する看護組織のこれから」では,未来を見据えた専門職としての看護師の在り方や,患者の生活機能に焦点を当てた院内外のチーム医療の推進が展望されています。

本書は,組織の規模を問わず「自分の組織を発展させたい」「職員同士が同じ目的をめざせるようにしたい」「地域ともっとつながりたい」「自律した看護師を育てたい」といった願いを持つ全ての看護管理者に勇気とヒントを与えてくれるでしょう。本書を読み終えたとき,自分の中に一歩踏み出す力が芽生えることを実感できるはずです。この本に出合えたことに,心から感謝します。

《評者》 杉本 俊郎 滋賀医大 教授・総合内科学

明日からの実臨床の現場に必須の倫理学の通読可能な教科書

「今まで多数の医療倫理の本を拝読してきたが,本書を読んで,明日からの自分の臨床における倫理観が確立されたように思う。宮坂道夫先生,ありがとうございました」。

私は地域の中核病院に総合内科医として勤務しているが,臨床の現場において,ジレンマ・トリレンマ的な難問に日々遭遇している。倫理学が,「人の行為の理由を探る学問である」ということを知り,倫理学の勉強を始めた。最近は,高校倫理の教科書とその用語集を繰り返し通読し,倫理学の概念を得ることに努めてきた。内科医である私が回りくどいことを行っているのは,われわれ医療従事者の倫理学は,臨床倫理学,生命倫理学,研究倫理学などがあるが,これらは全て応用倫理学である。よって,基本となる倫理学の習得が必要なはずであると考えたからだ。

そのような中,宮坂先生が著された『原則と対話で解決に導く医療倫理』を拝読した。倫理学の基本を学んだ成果なのか今までの医療倫理の書籍と異なり,あっという間に通読できた。特に,宮坂先生が前書きで,医療者と自らの行為の根拠を明確にしながら判断を下す過程を「倫理的推論」,そして判断の過程を他者に明示することを「説明責任」と定義されていることに感銘を受けた。この「倫理的推論」と「説明責任」は,内科医が患者さんを前にして,臨床推論を用いて診断し,その診断過程を患者さんに説明するのと同じであると思った。

私は,常々「米国型の臨床倫理原則」に限界を感じており,他書ではほとんど触れられていない「欧州型のバルセロナ宣言に基づく臨床倫理原則」が,紹介されていることにも感銘を受けた。

本書の書名にもある対話は,dialogueである。logueは,ギリシャ語のロゴス,つまり,言葉,論理,秩序,理性が由来であると倫理学の書籍で読んだ記憶がある。明日から,本書を同僚のメディカルスタッフにも紹介しようと思う。倫理は道徳の科学であり,自ら考えて難問に対応する矜持ある生き方だと私は考えている。本書の概念を皆で共有し,今後起こり得る難問に皆と一丸となり立ち向かっていきたい。

《評者》 佐藤 尚治 イムス横浜国際看護専門学校 学校長

現場に根ざした看護教育を指導案づくりで導く定番書

看護教員として,これまで数多くの「学習指導案」を見てきました。ベテラン教員から教員養成講座の受講生まで,その経験年数にかかわらず,指導案が「効果的な授業」につながっていると感じられるものは,実は多くはありません。

多くの指導案では,単元考察こそ形式的には整っているものの,「単元の指導計画」から「本時の学習指導案」に至る過程で,「学生が生き生きと学んでいる姿」が想像できないのです。とりわけ,経験を積んだ教員ほど,指導内容と評価方法を羅列するだけにとどまり,「どのような教育方法が最も効果的か」という問いが抜け落ちているように思われます。

本書『学習指導案ガイダンス 第2版――看護教育を深める授業づくりの基本伝授』は,そのような課題に対し,実践的かつ理論的なアプローチで応えてくれる貴重な一冊です。

著者らは,学習指導案を,「教員の『教えたいこと』を,学習者の『学びたいこと』に変化させていく意図的な教育活動である『授業』には不可欠なもの」(pp.10)ととらえ,その実現のために学生の特徴と教材の特性に応じた教育方法の選択・工夫を学習指導案に盛り込むことの重要性を強調しています。

特に本書の優れている点は,アクティブラーニングを中心とした教育方法が具体的に説明されていることでしょう。また,著者ら自身の豊富な経験と実践から生まれた8項目の学習指導案(初版から新たに加えられた「臨床判断」も含む)の実例が紹介されていることです。

加えて,それぞれに対応するワークシートも掲載されており,読者が具体的に授業設計を学び,応用するための手がかりが豊富に盛り込まれています。

今回の第2版では,第3章の「対話」や「コラム」においても,昨今の教育現場の課題を踏まえて,初版から大幅に付け加えられています。これにより,初めて学習指導案に取り組む教員やその指導に当たる教員だけでなく,教育現場に閉塞感を抱えている中堅・ベテラン教員にとっても,新たな示唆を与えてくれる構成となっています。

看護教育に携わる全ての教員にとって,本書は授業づくりの再出発の一助となるでしょう。

常に現場に根ざした教育を模索し,実践と理論の両面から看護教育の進化を導く著者らに,私は心から敬意を表したいと思います。

《評者》 椛島 健治 京大大学院教授・皮膚科学

臨床研究の実践知が随所に盛り込まれた「実務で使える教科書」

『臨床研究の教科書』第3版の刊行を心よりお祝い申し上げます。著者の川村孝先生とは,京大医学部の教授の一員として長年ご一緒させていただきました。その中で,常に幅広い知識と鋭い洞察を持って議論に臨まれる先生の姿勢に,私は深い敬意を抱いてまいりました。また,学位審査などを通じても,先生が研究方法論や臨床現場の課題に精通されていることを幾度となく実感してきました。そのような先生が丹念に執筆を続けられ,本書が第3版まで改訂を重ねて刊行されることは,まさに日本の臨床研究教育における大きな財産であり,私自身もこの書評を執筆する機会をいただけたことを大変光栄に存じます。

本書の大きな特徴は,単なる方法論の解説にとどまらず,著者ご自身が積み上げてこられた臨床研究の実践知が随所に盛り込まれている点です。序章では「なぜ臨床研究が必要か」「足らないエビデンスは自分でつくる」といった力強いメッセージが示され,読者が研究を行う動機づけを得られるよう工夫されています。加えて,第1部から第5部にかけて,研究計画の立案,運営,データ解析,成果の公表に至るまで,臨床研究の全過程を一貫して解説している構成は,まさに「実務で使える教科書」と呼ぶにふさわしい内容です。特に,統計解析やビッグデータの活用,倫理的配慮,研究計画書作成の具体的指針などが明確に整理されており,若手研究者にとって羅針盤となるだけでなく,経験豊富な研究者にとっても常に立ち返ることのできる信頼すべき基盤となっています。

今回の第3版では,近年の研究環境の変化に対応するため,傾向スコアやinstrumental variableといった解析手法の発展,ネットワーク・メタアナリシスの整理,さらに費用対効果分析の章が拡充されています。研究デザインの基礎から実際の臨床研究の実例,さらにはトレーニング方法に至るまで,研究者が直面するあらゆる疑問に応える構成となっており,これから臨床研究を志す医師・大学院生にとって,まさに必携の一冊であると確信します。

とりわけ若手研究者にとって心強いのは,本書が「研究は身近な疑問から出発できる」という姿勢を貫いていることです。現場で遭遇する臨床上の課題をそのまま研究テーマとして発展させる手法が,平易かつ具体的に示されています。これは,研究に大規模な設備や特別な環境が必ずしも必要ではなく,日常診療の中からも国際的に通用する成果が生み出せることを教えてくれるものです。臨床と研究の両立に悩む若い医師たちにとって,本書は大きな励ましとなるはずです。

本書が,多くの研究者に臨床研究の魅力と意義を伝え,次世代の研究者が新しいエビデンスを切り拓く原動力となることを心から願っております。

いま話題の記事

-

サルコペニアの予防・早期介入をめざして

AWGS2025が示す新基準と現場での実践アプローチ寄稿 2026.03.10

-

寄稿 2026.03.10

-

対談・座談会 2026.03.10

-

医療者の質をいかに可視化するか

コンピテンシー基盤型教育の導入に向けて対談・座談会 2026.03.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

対談・座談会 2026.03.10

-

医療者の質をいかに可視化するか

コンピテンシー基盤型教育の導入に向けて対談・座談会 2026.03.10

-

対談・座談会 2026.03.10

-

医療を楽しく知る・学ぶ社会をめざして

おもちゃAED「トイこころ」開発への思い

坂野 恭介氏に聞くインタビュー 2026.03.10

-

寄稿 2026.03.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。