学習指導案ガイダンス 第2版

看護教育を深める授業づくりの基本伝授

授業設計に悩む看護教員のための教授法の定本、待望の改訂!

もっと見る

授業設計に悩む看護教員のための好評ガイドブック、待望の改訂! 教育現場で用いる学習指導案とワークシート(カラー付録)の意義と作成方法、授業での実際の運用まで詳らかに解説。第一線の教育学研究者の知見からその内容を補強している。コロナ禍以降に発展したICTを用いた授業づくりにも対応。学習者を中心とする「主体的・対話的で深い学び」を基盤とする、看護を教える人必携の書。

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- ご案内

- 序文

- 目次

- 書評

ご案内

開く

序文

開く

はじめに(第2版)

本書は、新任期の教員の約8割が「授業設計、授業の実施」に負担を感じるという調査結果を受けて、授業づくりに悩む看護教員に授業経験の豊富な著者たちが、何か手助けできれば、と思って、2019(令和元)年に初版を刊行いたしました。

あれから6年が経ちました。この間、多くの先生がたにご購入いただき、いろいろなご意見やご感想をお寄せいただきました。本書の特徴といえるのが、筆者たちが実際の授業で活用している学習指導案やワークシート、試験問題などを具体的に示しているところです。それについては、わかりやすい、自分の授業でも活用したいという嬉しいご意見やご感想を多くいただきました。少しは教員のみなさんの授業づくりのお役に立つことができているように思えて、とても嬉しく感じています。

しかし、この6年の間には、長く続いたコロナ禍がありました。対面授業ができない経験もしました。人と接する機会を制限された学習者にも変化がみられました。加えて、18歳人口の減少などによる受験生の急激な減少は、入学試験による選抜が思うようにできず、これまでの看護学生にはみられなかったような価値観や学習態度を示す学習者も入学するようになってきました。2020(令和2)年には第5次指定規則の改正がありました。初版刊行時には、看護基礎教育検討会も大詰めでしたので、新しい指定規則の方向性を踏まえた内容になるように努めましたが、第5次指定規則の改正に伴う教育実践にはまだ取り組んでいない段階でした。そうこうしているうちに2024(令和6)年度に文部科学省は「看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会」を開催し、次の指定規則改正につながる看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂作業を進めました。その改訂の方向性は2040年にむけた人材育成像を踏まえ、学修者本位の教育への転換、学修者に何を教えるかではなく、学修者は何を学びどのような能力を身につけたかに焦点をあてて、アウトカム評価を重視することを示しています。私たちも何を教えるかではなく、どのような能力を育成するのかを意識した授業づくりをしていく必要があると考えます。

この6年間で看護教育を取り巻く環境は大きく変化しました。なかでも学習者の変化については、それを受け止め、どう教育すると効果的かを考えるのは、教員の責任だと思います。時間の経過とともに生じたこのような変化を受け止めて、このたび、本書を改訂させていただくことになりました。

改訂にあたり、本書の特徴とも言える経験豊かな教員の「経験知」をお伝えする、という趣旨は大切にしたいと思います。初版に引き続き、筆者たちの授業づくりの実際を学習指導案作成、ワークシート、そして、授業評価や試験問題など、授業づくりの流れに沿って、具体的にお伝えします。そして、指定規則の改正に伴い、新設した科目「臨床判断」の授業づくりを加えました。さらに、今、とても手応えを感じている教育方法「LTD話し合い学習法」についても、具体的な授業づくりを紹介する第2章に加えて、第2章の授業の実際の充実を図りました。そして、新人教員や継続教育などに関わる中で、よくいただく「本時の学習目標」をどう設定するか、あれもこれも、にならないためにどうすればよいか、という悩みにお答えするために、単元の学習指導案づくりに「本質的問い」、「永続的理解」を明確にする取り組みを紹介することにしました。そして、今、実は筆者も戸惑っている学生の変化については、第3章の対話の中で、今回も東京大学の藤江康彦先生に教育方法学の知見を具体的に教えていただき、私たちの授業づくりに役立てていきたいと思います。

せっかくいただいた改訂の機会を大切にして、さらにみなさまのお役に立てるように、追加、修正をいたしましたので、ぜひご一読いただき、みなさまのニーズに合わせて、ご活用いただけると嬉しく思います。お読みいただきましたら、どうぞ忌憚のないご意見、ご感想をいただければ幸甚に存じます。

前述いたしましたが、第2版でも、藤江先生には引き続き大変お世話になりました。第3章の対話のみならず、私たちの経験知へ教育学的な見地からスーパーバイズをいただくことができました。さらに、第1章の授業づくりの基礎的知識を具体的に説明するために小児看護学の授業づくりを提示していますが、それは大阪成蹊大学の辻野睦子先生のご協力をいただきました。ありがとうございました。そして、筆者たちの書籍シリーズ(看護教育へようこそ、臨地実習ガイダンス、教材づくりガイダンス)を、当初からご支援いただいています編集部の青木大祐さんと、制作部の樋川伸一さんに心からお礼申し上げます。

令和7年6月

著者代表 池西靜江

目次

開く

序章 授業とは何か

1 授業とは何か

2 用語の定義

第1章 学習指導案からはじめる授業づくり

1 学習指導案とは何か

2 授業づくりの過程と学習指導案

3 本質的問い、永続的理解

4 単元の指導計画

単元考察

評価の検討

評価の観点

単元の指導計画──1単位時間ごとの教育内容・方法の決定

単元の指導計画の書き方

単元指導計画作成のコツ

5 本時の学習指導案

本時の学習指導案をつくるための基礎知識

(1)教材

(2)学習形態

(3)指導技術

(4)授業の展開──本時の学習指導案づくり

小児看護学における本時の学習指導案(略案)

小児看護学における本時の学習指導案(細案)

本時の学習指導案の書き方

(1)略案の書き方

(2)細案の書き方

様式① 学習指導案(略案)のひな型

様式② 学習指導案(細案)のひな型

本時の学習指導案の具体例とコツ

6 看護教育に活かしたい教育方法

1)反転授業

2)協同学習

3)TBL

① 適切なチーム編成

② 学習者が自分の学習に「責任」をもつこと

③ 効果的なフィードバックを行うこと

④ 学習を促進する効果的な応用課題を与えること

⑤ 看護に必要な知識を問う客観試験の作成

4)LTD話し合い学習法

① LTD話し合い学習法とは

② LTDの効果

③ LTDの構成と過程プラン

④ LTDを用いた授業の実際

⑤ 授業評価

5)PBLテュートリアル教育

① PBLテュートリアル教育に期待するもの

② PBLテュートリアル教育の実際(1人チューターでの実践報告)

6)単元「シナリオの看護を考える」(PBL16時間)

① 本質的問い

② 永続的理解

③ 単元考察

7)ディベート法

7 これから強化が求められる能力を育成する授業づくり

1)保健指導能力育成のための授業づくり

2)知識を活用して看護につなげる専門基礎分野の授業づくり

3)臨床判断能力育成のための授業づくり

4)ICTを活用した授業づくり

5)多職種で連携・協働する能力を育成する授業づくり

8 授業に必要な楽しさと没入感

第2章 学習指導案に基づく授業の実際

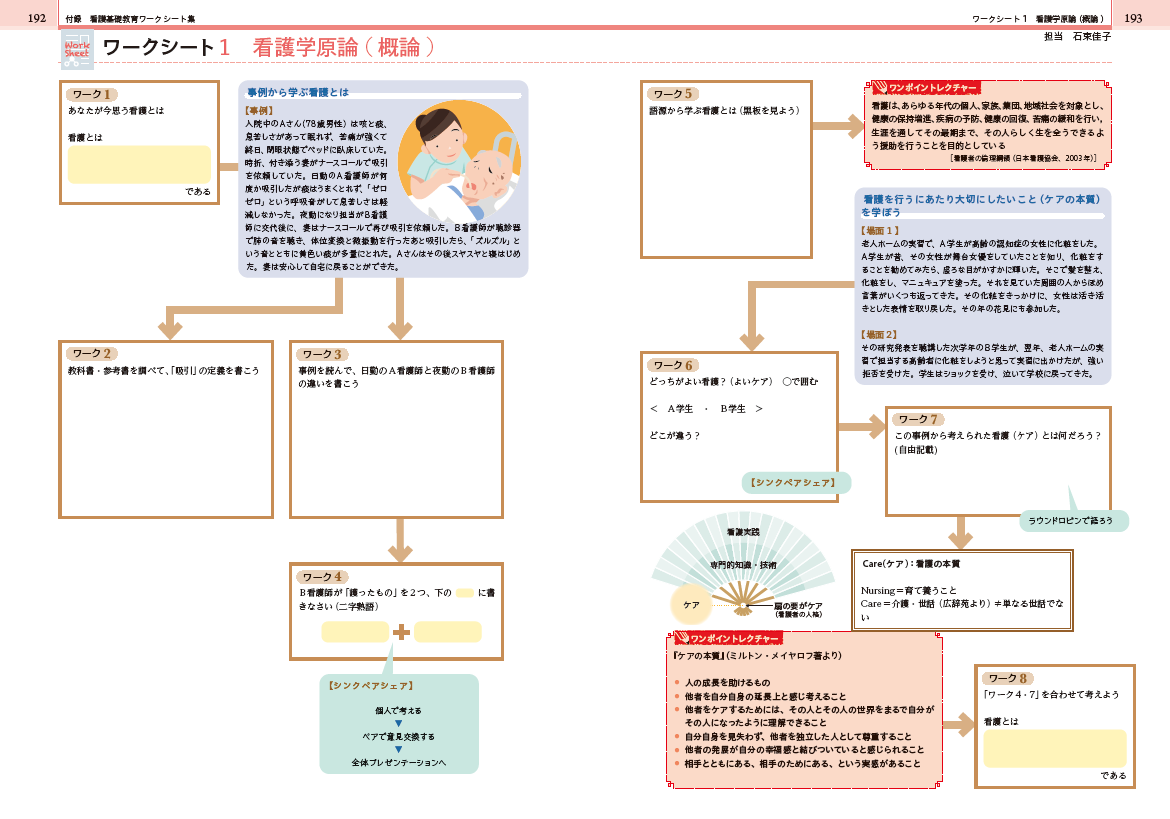

1 学習ガイドとしてのワークシート──板書からの発展形として

2 ワークシートの作成手順

3 ワークシートの書き方の実際

1)ワークシート全体のフォーマットをイメージする

2)「看護学原論」における単元の位置づけおよび単元考察、単元学習目標について確認する

3)本時の位置づけおよび本時の学習目標、主題、評価、学習展開を創造する(略案)

【学習指導案】

1 看護学原論(概論)

単元の学習指導案

本時の学習指導案(略案)

本時の学習指導案(細案)

2 病態生理学(専門基礎分野)

単元の学習指導案

本時の学習指導案(略案)

本時の学習指導案(細案)

ポストテスト

授業評価表

3 共通基本技術I

単元の学習指導案

本時の学習指導案(略案・2コマ続きの1コマ目)

本時の学習指導案(細案・2コマ続きの1コマ目)

本時の学習指導案(略案・2コマ目)

本時の学習指導案(細案・2コマ目)

4 健康回復支援総論(臨床看護総論)

単元の学習指導案

本時の学習指導案(略案)

本時の学習指導案 細案(2回目──急性期・回復期の看護)

本時の学習指導案(略案)

本時の学習指導案(細案)

5 精神看護学方法論I

単元の学習指導案

本時の学習指導案(略案)

本時の学習指導案(細案)

6 解剖生理学II(専門基礎分野)

単元の学習指導案

本時の学習指導案(略案)

本時の学習指導案(細案)

ポストテスト

7 保健指導論(領域横断科目)

単元の学習指導案

本時の学習指導案(略案)

本時の学習指導案(細案)

ポストテスト

8 臨床判断(領域横断科目)

単元の学習指導案

本時の学習指導案(略案)

本時の学習指導案(細案)

第3章 対話──教育学からみた看護の授業評価とアドバイス

コロナ禍を経た学生の変化と3つの課題

協同学習時の学生の課題と教員の工夫、しかけ

協同学習全般での学生指導のアドバイス

教えたいことが多すぎてテーマが絞りきれないとき

問題解決型の学習から「探究的な学び」への進化をめざして

技術教育のあり方をアップデートするために

学びの振り返りを通して教員も学び続けること

【第1版座談会再録】

教師がすべきこと、すべきでないこと

教え方を考える前に学習者を知る必要がある

学習者に授業の構造が伝わるように

講義・演習におけるワークシートの意義──学習者中心の視点から

講義・演習におけるワークシートの意義──教師にとっての意味は

ワークシートは板書のイメージで

看護実践に必要な“考える力”をどう育成すればよいか──知識と行動の中間にあるもの

グループワークからチームワークへ──協同の意識をはぐくむために

「講義」と「演習」は授業活動の種類としてとらえる──授業づくりの形態について

令和の教育改革が進みこれからの「学生像」は探究型に変化していく

付録 看護基礎教育ワークシート集

1 看護学原論(概論)

2 病態生理学

3 ① 共通基本技術I

② 共通基本技術I

4 ① 健康回復支援総論(急性期・回復期 臨床看護総論)

② 健康回復支援総論(慢性期 臨床看護総論)

5 精神看護学方法論I

6 解剖生理学II

7 保健指導論

8 臨床判断(領域横断科目)

9 LTD話し合い学習法(精神看護学方法論I)

索引

Column

学生観に書き入れたい「注目学生」とは

探究的な学び

なぜ学習指導案が必要か

授業デザインとは

学習指導要領改訂に伴う「評価の観点」の変更

「意欲の低さ」についての一考察

協「同」・協「働」・共「同」──キョウドウ学習の意味の違い

アクティブラーニングの現在の課題

ディベートの活用・応用

「患者に寄り添う」こと

カリキュラムマネジメントとは

教室談話研究の可能性

藤江流ワークシートのつくり方と使い方

わからないといえる教室

問題基盤型学習を支援する

「研究授業」のすすめ

ICT時代における「話しことば」と「書きことば」を考える

書評

開く

達人の学びの設計図を手に入れるなら,この一冊

書評者:内藤 知佐子(愛媛大病院総合臨床研修センター助教)

その授業,前例踏襲になっていませんか?

教員の皆さまは,日々の授業や演習,そして実習や研究など,多岐にわたる業務に追われ,じっくり授業案を練る時間が無いのが実情ではないでしょうか。そして,臨床現場の指導者も同様だと考えます。看護業務以外にも,さまざまな指導や委員会活動,そして研修などを抱えており,看護学生向けの授業や院内の講義をブラッシュアップする時間を確保しづらい,そんな状況にありませんか?

そんな皆さまに朗報です。このたび,看護教育の大先輩である池西靜江先生,石束佳子先生,そして教育学の専門家であり授業研究やカリキュラム研究に取り組まれている藤江康彦先生が,『学習指導案ガイダンス』をブラッシュアップし,第2版としてご出版してくださいました。この高著の中には,授業案作成に至る基礎知識から実際の書き方,明日から取り入れたくなる新たな教育方法の詳しい解説まで,先生方のこれまでのご経験と理論に基づいたノウハウが余すところなく掲載されています。

また,うれしい心遣いは,すぐに現場で活用できるように8つの指導案【看護学原論(概論),病態生理学(専門基礎分野),共通基本技術I,健康回復支援総論(臨床看護学総論),精神看護学方法論I,解剖生理学II(専門基礎分野),保健指導論(領域横断科目),臨床判断(領域横断科目)】が,まとめられていること。特に専門学校の先生方は,担当科目が変わることも多いので,自分が知らない分野を担当する際には,大変心強い一冊になると考えています。

若手の大学教員や臨床の皆さまの中には,そもそも授業案って何?と思われた方もいるでしょうか。授業案とは,「どのような意図やねらいをもって,どのように進めていくか,その構想を一定の形式で書き表したもの」(p.10)を指します。シミュレーション教育でいうならば,シナリオです。対象とニーズをとらえて目標を設定し,事例を考え,デブリーフィングガイドを作成していきます。シミュレーション教育に慣れてきても,シナリオ作成は欠かせませんね。

授業も同じだと,私は考えています。中には,「授業案は,私の頭の中にあります」,そうお考えの先生もいらっしゃるかもしれません。超達人レベルになると,それでうまくいくかもしれませんが,個人的には頭の中にあるものを一度見える化する作業は,教える意味を再考したり,教育手法を見直したりするためにも必要だととらえています。なぜなら,対象が変われば,私たちのかかわり方も変えなければならないからです。

コロナ禍を経て,だいぶ学習者の様相が変化していることを実感しているはずです。なんと高著の中には,コロナ禍を経た学生の変化と3つの課題,今どき学生らの主体性を引き出すさまざまな仕掛けづくりも掲載されています。

達人たちの学びの設計図や具体的なコツを読み解くことは,自身の教育活動の点検や知識のアップデートにもつながります。多くのヒントが得られる一冊です。ぜひご一読ください。

現場に根ざした看護教育を指導案づくりで導く定番書

書評者:佐藤 尚治(イムス横浜国際看護専門学校学校長)

看護教員として,これまで数多くの「学習指導案」を見てきました。ベテラン教員から教員養成講座の受講生まで,その経験年数にかかわらず,指導案が「効果的な授業」につながっていると感じられるものは,実は多くはありません。

多くの指導案では,単元考察こそ形式的には整っているものの,「単元の指導計画」から「本時の学習指導案」に至る過程で,「学生が生き生きと学んでいる姿」が想像できないのです。とりわけ,経験を積んだ教員ほど,指導内容と評価方法を羅列するだけにとどまり,「どのような教育方法が最も効果的か」という問いが抜け落ちているように思われます。

本書『学習指導案ガイダンス 第2版―看護教育を深める授業づくりの基本伝授』は,そのような課題に対し,実践的かつ理論的なアプローチで応えてくれる貴重な一冊です。

著者らは,学習指導案を,「教員の『教えたいこと』を,学習者の『学びたいこと』に変化させていく意図的な教育活動である『授業』には不可欠なもの」(本書p.10)ととらえ,その実現のために学生の特徴と教材の特性に応じた教育方法の選択・工夫を学習指導案に盛り込むことの重要性を強調しています。

特に本書の優れている点は,アクティブラーニングを中心とした教育方法が具体的に説明されていることでしょう。また,著者ら自身の豊富な経験と実践から生まれた8項目の学習指導案(初版から新たに加えられた「臨床判断」も含む)の実例が紹介されていることです。

加えて,それぞれに対応するワークシートも掲載されており,読者が具体的に授業設計を学び,応用するための手がかりが豊富に盛り込まれています。

今回の第2版では,第3章の「対話」や「コラム」においても,昨今の教育現場の課題を踏まえて,初版から大幅に付け加えられています。これにより,初めて学習指導案に取り組む教員やその指導に当たる教員だけでなく,教育現場に閉塞感を抱えている中堅・ベテラン教員にとっても,新たな示唆を与えてくれる構成となっています。

看護教育に携わる全ての教員にとって,本書は授業づくりの再出発の一助となるでしょう。

常に現場に根ざした教育を模索し,実践と理論の両面から看護教育の進化を導く著者らに,私は心から敬意を表したいと思います。