意思決定支援ツールOOVLを看護の実践に生かす

対談・座談会 内橋 恵,青山 ヒフミ

2025.04.08 医学界新聞:第3572号より

疾患を抱えた人々は,治療法や療養の場所など,多くの困難な選択,意思決定を迫られることになります。看護師には伴走者としての役割が求められますが,膨大な日常臨床業務を行いながらの意思決定支援は,決して容易ではありません。今回紹介する意思決定支援ツールOOVLは,必要な要素が概観できる表を作成することで選択を助ける,シンプルで汎用性が高いツールです。事例検討をベースとしたOOVL研究会を定期的に開催する内橋氏,青山氏の対談から,その有用性を探ります。

内橋 臨床での経験を経て進学した大学院でOOVLに出合ってもう6年になります。

青山 随分長い時間がたちました。

内橋 青山先生とともに開催する「意思決定支援OOVL研究会」の中で蓄積された知識・事例をまとめた『意思決定支援ツールOOVL活用入門』1)(医学書院)をこのほど上梓する運びとなりました。

青山 臨床現場での意思決定に迷いや葛藤を抱えているすべての方にご覧いただきたい一冊に仕上がりましたね。

内橋 はい。本日の対談では,OOVLとは何なのか,基本的な情報を共有しつつ,OOVLがどう優れているのか,臨床での意思決定にどうフィットするのかをお伝えできればと思っています。

「臨床で使えるはず」という直感

青山 私がOOVLに出合ったのは,臨床看護師として働いた後に教員として入職した大阪府立看護大学(当時)で大学院を開設することになり,米国から看護学研究者であるSheila Corcoran-Perry先生らを招いたことがきっかけです。私は先生方がスムーズな講義を行うためのサポーターとして授業に出席する中で,OOVLを深く知ることとなりました。

OOVLは,患者・家族の意思決定支援を行うためにCorcoran先生らが1990年代後半に開発したツールです。シンプルで汎用性が高く,日本の臨床でも役に立つに違いないと考え,大学院の授業や大阪府看護協会の看護管理者研修などで紹介するようになりました。

内橋 その頃の周囲の反応はどうでしたか。

青山 「使える」「面白い」と好反応を得られはするのですが,実際に使用されて広がっていくことはありませんでした。そのような中,内橋さんだけがOOVLに積極的な興味を示してくれたのです。

内橋 甲南女子大学大学院の看護管理学の講義でOOVLを紹介されたとき,「これだ!」と思いましたから。

青山 講義が終わって廊下に出ると,内橋さんが追いかけてきて話しかけてくれましたね。

内橋 講義では看護管理における人事上の決定を下す事例が取り上げられていましたが,「退院支援などの意思決定にも使えるのですか」と青山先生にお尋ねしました。

青山 Corcoran先生はもともとOOVLを患者・家族を対象に退院支援の事例に使っていたので,もちろん可能だと答えました。

内橋 そうであれば自分がいま臨床で抱えている事例で考えてみたいので見てもらえないですかと,先生のところに私がその事例を持っていって,2人でOOVLを使いながら検討を行う小さな勉強会がスタートしました。

青山 内橋さんが持って来てくれる事例はどれも面白く考えがいがあって,謎解きをするようでしたね。要素を整理しながら問題の本質を見極める作業を繰り返すことで,OOVLへの理解も進み,知見がどんどん蓄積されていきました。

内橋 私が大学院を卒業するタイミングで研究会を発足し,今でも2か月に1回,看護師を中心とした多職種で,参加者20~30人程度の規模で開催を続けています。

シンプルな表で意思決定を「見える化」する

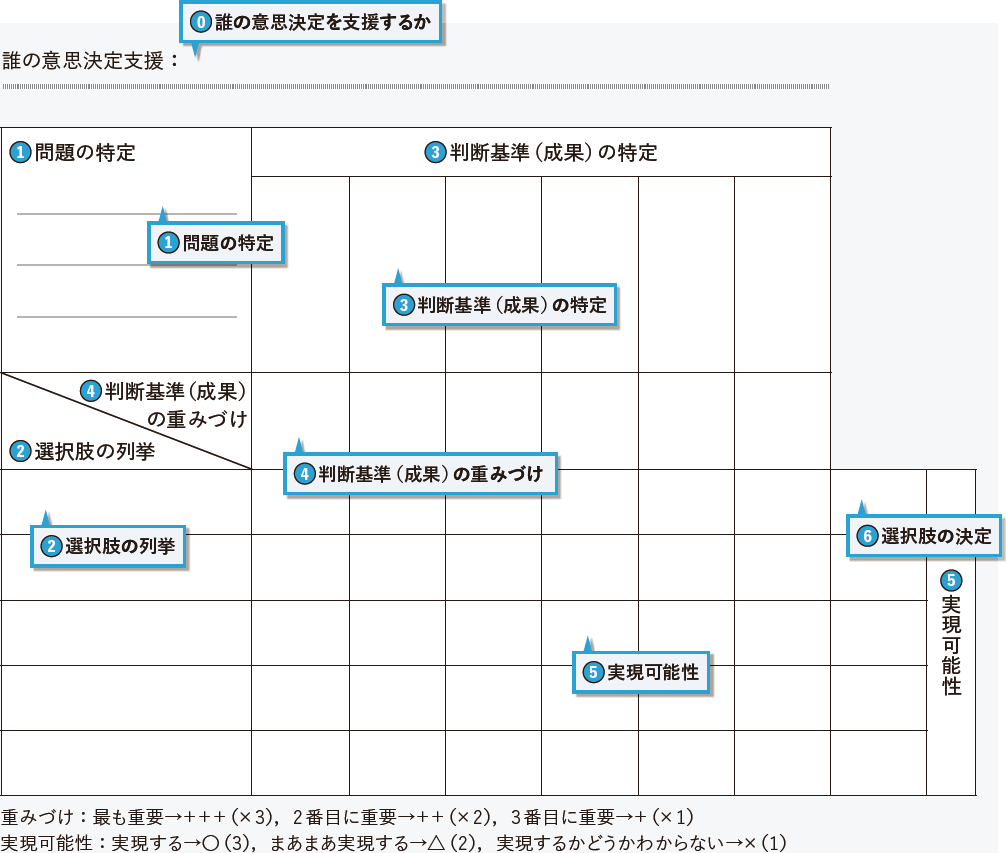

内橋 OOVLがどのようなツールであるかを説明するには,まずは実際の表(図1)を見てもらうのが早いと思います。

⓪~⑥の情報を埋める過程を通して,意思決定にまつわる要素を一覧できる表が完成する。

青山 OOVLは,意思決定に関係する各要素を1つの表に組み合わせて「見える化」することにより,質の高い意思決定を可能にするツールです。選択肢(Options)を列挙して,判断基準(Outcomes)を特定し,その重みづけ(Values)を検討することで,各選択肢がどのくらい判断基準を達成できそうかの実現可能性(Likelihoods)が一目でわかるようになります。

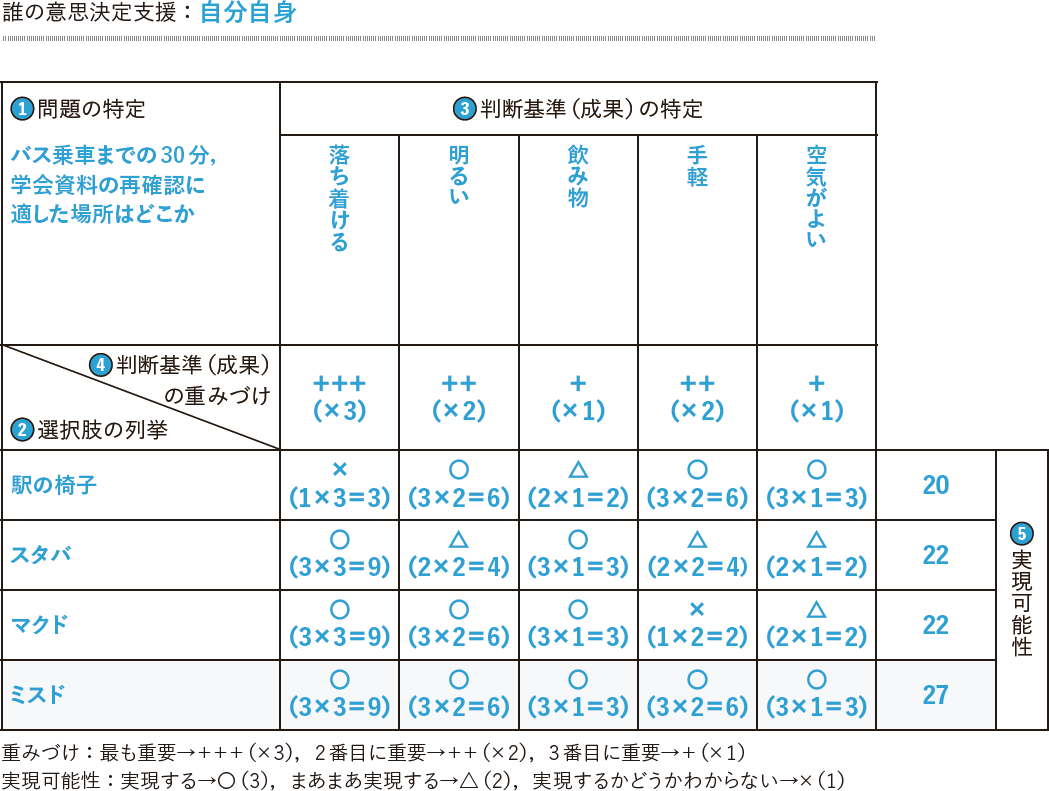

内橋 簡単な例で説明します。学会場の最寄り駅に予定より30分早く着いた際に,資料の再確認するためにどのカフェに入るのかを決めるための思考の整理です。順を追って,情報を表に書き込んでいきます(図2)。

各項目を順に埋めていった表。点数は「ミスド」が一番高くなった。

青山 まず,「⓪誰の意思決定を支援するか」は「自分自身」ですね。次に,意思決定上の問題を特定します(①)。今回は「バス乗車までの30分,学会資料の再確認に適した場所はどこか」が問題です。特定した問題に対して考えられる現実的な選択肢としては,「駅の椅子」「スタバ」「マクド」「ミスド」が挙げられます(②)。挙がった選択肢を判断するための基準は,どのような成果を上げたいかで考えます。この場合は学会資料を再確認するのに適した環境として,「落ち着ける」「明るい」「飲み物」「手軽」「空気がよい」あたりが考えられるでしょう(③)。次に,「④判断基準(成果)の重みづけ」です。③で挙げた判断基準それぞれについて,「重要度:+++(×3)」「重要度:++(×2)」「重要度:+(×1)」の3段階で重みづけを行います。

内橋 ここまでで基本的な準備は...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

青山 ヒフミ(あおやま・ひふみ)氏 千里金蘭大学大学院看護学研究科 看護管理学 特別教授

1972年徳島大教育学部看護教員養成課程卒。93年関西大社会学研究科修了。修士(社会学)。72年淀川キリスト教病院入職,教育担当副看護部長などを担当。97年大阪府立看護大(当時)へ。大学統合後,大阪府立大(当時)看護学部学部長等を経た後,甲南女子大に勤務。その後2022年より現職。プロボノとして地域の健康教育にもかかわっている。

内橋 恵(うちはし・めぐみ)氏 脳卒中と栄養ケア 在宅支援 Nurture 代表

藤森看護専門学校(当時)を卒業後,姫路聖マリア病院に入職。訪問看護ステーションに勤務後,順心病院に入職。2016年に脳卒中リハビリテーション看護認定看護師を取得し,順心リハビリテーション病院へ異動。21年甲南女子大看護研究科博士前期課程修了。現在も研究生として在籍中。19年コンサルタントナースとしてNurture(ナーチャー)を起業し現在に至る。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。