STが生き生きと働ける未来を紡ぐ

内山 量史氏に聞く

インタビュー 内山量史

2024.10.08 医学界新聞(通常号):第3566号より

言語聴覚士(ST)は1997年に国家資格化し,職能団体として2000年に発足した日本言語聴覚士協会は,2024年で会員数が2万人を超えた。有資格者数は毎年安定して伸びてきた一方で,地域医療の推進に伴う言語聴覚療法の対象領域の拡大や養成課程の指定規則改正など,STを取り巻く環境の変化は目まぐるしい。そのような状況の中,これからのSTに期待される役割とは何か。STのために必要な支援とは何か。30年以上にわたり臨床現場に立ち続けた後,2024年5月に日本言語聴覚士協会の会長に就任した内山量史氏に話を聞いた。

変わる働き方,広がる活躍の場

――日本言語聴覚士協会長のご就任おめでとうございます。30年以上にわたり現場の最前線で臨床に当たっていたご経験から見て,STの働く環境の変化をどう感じていますか。

内山 大きく変わったのは個々の対象者とかかわる時間の長さです。私が働き始めた1990年頃は1~2年という期間で対象者を受け持ち,社会復帰できるレベルに回復するまでじっくりとかかわることができました。しかし現在では,回復期リハビリテーション病院での在院日数は2か月程度です。この変化は,短い在院日数でなるべくADLを改善し,早い段階で地域へ移行させるという医療全体で求められている流れを受けています。この方針自体には賛同しているものの,やはり一人ひとりの対象者とのつながりが希薄になってしまい,寂しさも感じます。

――業務内容も変わってきているのでしょうか。

内山 受け持ち期間の短縮に伴い一人のSTが担当する件数が格段に増加したことで,リハビリテーション実施計画書や記録の作成に業務時間の多くが割かれるようになりました。また近年は急性期や回復期,生活期など,ST業務が時期別に分業されていることも珍しくないです。分業は効率性を高める一方で,経験値に偏りを生む可能性を孕んでいます。例えば急性期を担当する場合は短期間で多くの症例を経験できる反面,対象者の社会復帰を見届ける機会はなかなかありません。さらには働く場の変化も起こっており,介護老人保健施設(老健)や特別養護老人ホーム(特養),在宅など,病院以外の場でSTが必要とされるケースが増えています。

――つまり,医療機関で働くSTの割合は減少しているのでしょうか。

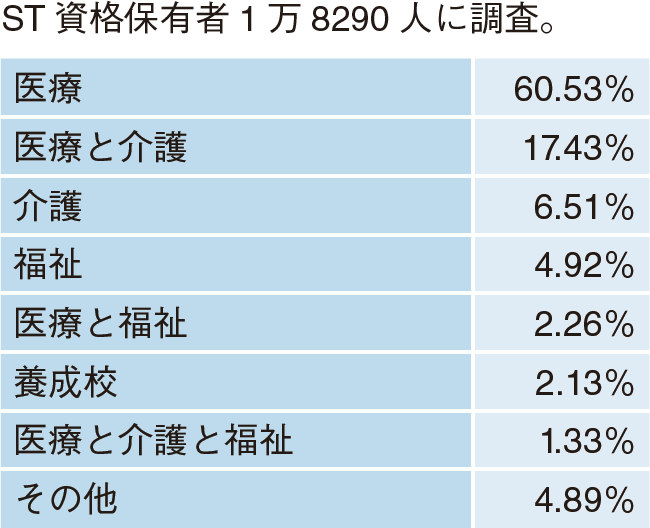

内山 はい。STが働く主なフィールドには医療・介護・福祉があり,医療分野のみで働く人の割合は10年前では8割ほどでした。しかし今では6割ほどになっています(表)。背景には,医療と福祉,医療と介護など,複数分野の施設を掛け持ちして働く人が増えたことがあります。母数がまだまだ少ないSTは多種多様な働き方が求められており,医療以外の分野に軸足を置く働き方は,これからますます主流になっていくと考えます。

求められる生涯学習システムの拡充と新指定規則への対応支援

――STを取り巻く環境が大きく変化している中で,これから日本言語聴覚士協会としてはどのような活動に注力していくのか教えてください。

内山 働く場の拡大を受けて,教育や保健の場でもSTが必要とされる機会が増えており,対象者は子どもから高齢者まで全世代にわたります。多様化するニーズに対応できるよう,必要とする人に,質の高い言語聴覚療法を適切に届ける体制づくりをより一層整備していくことが,当協会がまず取り組むべき活動だととらえています。

中でも生涯学習システムの拡充は重要な施策です。今後は協会が作成した人材育成ラダーに沿って研修会などの...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

内山 量史(うちやま・かずし)氏 日本言語聴覚士協会 会長

1990年福井医療技術専門学校(当時)を卒業後,春日居温泉病院(当時)に入職。2018年から春日居総合リハビリテーション病院 言語療法部長を務める。日本言語聴覚士協会副会長,山梨県言語聴覚士会会長を歴任し,2024年より現職。医学書院から2025年に発行予定の言語聴覚士養成課程向けテキスト『言語聴覚療法管理学』に編集として携わる。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。