めざせ「ソーシャルナース」!社会的入院を看護する

[第9回] 意見の対立をどう乗り越えるか? ①全ての治療を希望する時

連載 石上雄一郎

2024.01.22 週刊医学界新聞(看護号):第3550号より

CASE

50歳女性(シングルマザー)。乳がんの抗がん剤治療を行っていたが,脳や肺への転移が進行している状態であり,ADLが低下して治療継続が厳しい状況になってきた。抗がん剤治療中止を検討していることを医師が伝えたものの,その後の治療方針を話し合う時に,高校生の一人息子から「できる限りの治療を続けてください」と言われた。担当看護師は,「患者の状態が悪いのに,家族の希望だからといって治療の継続で本当に良いのだろうか?」と考えていた。

意見の対立は感情や人間関係の対立へと発展し,意思決定の妨げになる

病院では意思決定支援の場で意見が食い違うことをよく経験する。意見の対立やもめそうな状態のことをコンフリクトという。医療者対患者・家族,患者対家族,医療者対医療者,家族対家族など医療におけるコンフリクトにはさまざまな状況がある1)。

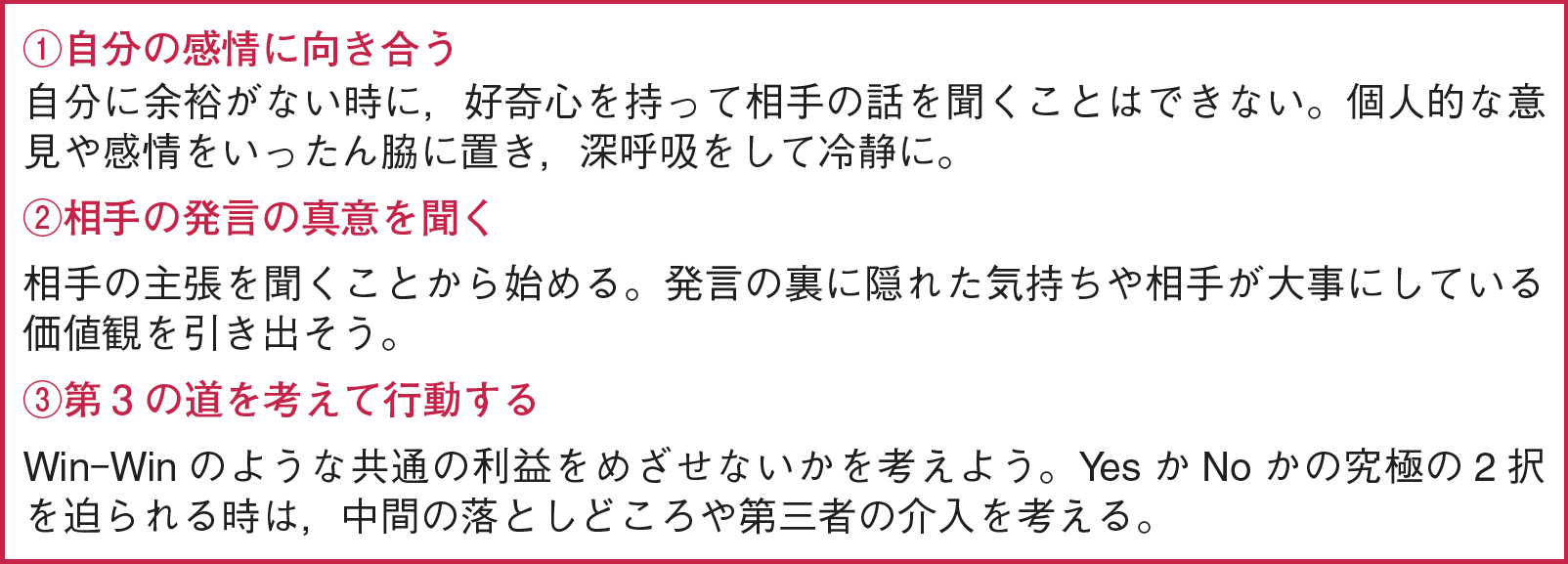

意見の対立は,やがて感情の対立や人間関係の対立に発展していく。最初は単純な問題(対立)でも,徐々に「Aさんの話は聞きたくない」「どうせ聞いてもらえない」と発展し,結果として意思決定がうまくいかなくなる。また「見て見ぬふりをする」「臭いものにはふたをしておく」のような回避的な対応も,いったん解決したように見えても後から再び問題が出現する。このような場合,大火事になる前のボヤのうちに対応しておくことが重要だ。そこで今回は,①自分の感情に向き合う,②相手の発言の真意を聞く,③第3の道を考えて行動する,の3ステップで対立をひもといていく(図)。なお,3ステップは①→②→③の順序を経て行うことを原則とする。対立の多くは「病状が伝わっていないこと」と「感情に対応していないこと」が原因であるので,本連載で紹介してきたスキルを用いた応用編だと思って読んでほしい。

①自分の感情に向き合う

自分に余裕がない時に,好奇心を持って相手の話を聞くことはできない。だからこそ,もめそうであることに気づいたら,まず冷静になって心の準備をするのが良い。筆者は,もめている現場へ入る時には深呼吸をして,自分の脈が下がってから臨むようにしている。

また,この際個人的な意見や感情をいったん脇に置くようにする。反射的に湧き上がってくる言葉を口に出してはいけない。正論を言えると気持ちは少しスッとするかもしれないが,事態は悪化するからだ。

②相手の発言の真意を聞く

話し合いの際は自分から話を始めず,まず相手の主張を聞くことから始めよう。そして,本連載第6回(第3538号)で紹介したNURSEやI wish I worryといったコミュニケーション手法を用いて相手の感情に対応しながら,発言の裏に隠れた気持ちや相手が大事にしている価値観...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。