- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- 医学界新聞プラス[第1回・日中編]SLEに合併した感染性心内膜炎――準緊急手術ですか?

医学界新聞プラス

[第1回・日中編]SLEに合併した感染性心内膜炎――準緊急手術ですか?

『うし先生と学ぶ「循環器×臨床推論」が身につくケースカンファ』より

連載 上原 拓樹

2025.05.02

うし先生と学ぶ「循環器×臨床推論」が身につくケースカンファ

XやYouTubeなどのSNSで循環器領域の情報発信を続ける「うし先生」が,好評を博した第1弾『循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』に続いて,このたび『うし先生と学ぶ『循環器×臨床推論」が身につくケースカンファ』を刊行されました。本書は,「ヒヤリハットカンファレンス」という名でうし先生が実施していた学習会をもとに編まれた「循環器✕臨床推論」の書籍です。第1弾で登場した,10年目指導医の「うし先生」,1年目研修医の「いぬ先生」,そして新キャラクターである4年目の内科専攻医「ぺん先生」と共に,一緒に学んでいきましょう!

医学界新聞プラスでは,本書より4症例(日中編・夜間編各2症例)をピックアップして紹介していきます。

症例 43歳女性.体動困難

現病歴 自宅で倒れているところを発見されたため,当院へ救急搬送となった.

既往歴 全身性エリテマトーデス,1型糖尿病

処方薬 プレドニゾロン3mg,ランソプラゾール,シクロスポリン150mg,インスリン(注射)

バイタル 血圧 151/78mmHg,脈拍 76回/分,呼吸数 24回/分,SpO2 97%(自発呼吸room air),体温 37.1℃.

現症 ぐったりしている.会話は可能だが従命は困難.JCS -20

今回は体動困難で搬送となった当院かかりつけの患者さんの症例だ.体動困難はよくある状況だけど,症候論だと主訴に落とし込むのがなかなか難しいんだよね.まずは初期対応から考えてみようか.

今回は体動困難で搬送となった当院かかりつけの患者さんの症例だ.体動困難はよくある状況だけど,症候論だと主訴に落とし込むのがなかなか難しいんだよね.まずは初期対応から考えてみようか.Q1 体動困難に対する初期対応として,優先度の最も低いものは?

❶身体所見で麻痺の有無を確認

❷血糖測定

❸血液ガス分析

❹最終未発症時刻の聴取

❺血液培養

Q1カンファンレンスの続きを読む

体動困難ですが,意識レベルも悪いので意識障害だと思います.インスリン注射もしていて低血糖の可能性もあるので,❷血糖測定は優先度が高いと思います.ところで意識障害でも❶麻痺って確認できるんですか?

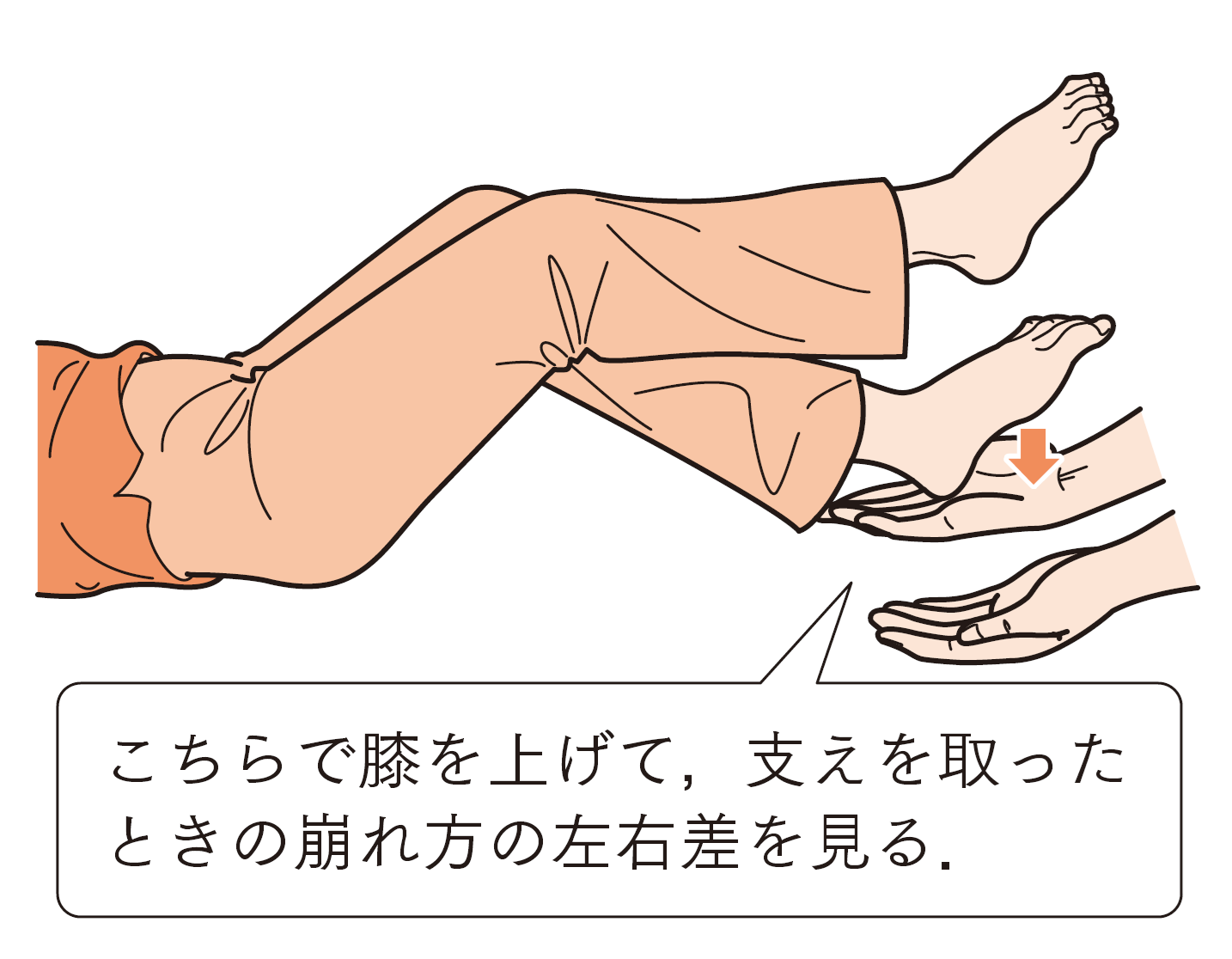

体動困難ですが,意識レベルも悪いので意識障害だと思います.インスリン注射もしていて低血糖の可能性もあるので,❷血糖測定は優先度が高いと思います.ところで意識障害でも❶麻痺って確認できるんですか? いい質問だねえ! 意識状態がよければバレー徴候とかで麻痺を評価できるけど,悪いと難しいよね.ただ,仰臥位になってもらい,両上肢をこちらで上げて,落下させるときの具合で左右差があれば「麻痺あり」と解釈できます.下肢でも同様に,仰臥位で膝をこちらで上げて,支えを取ったときの崩れ方の左右差を見れば判断可能です(図1).意識レベルが悪いときこそ,しっかり麻痺の評価をしよう!

いい質問だねえ! 意識状態がよければバレー徴候とかで麻痺を評価できるけど,悪いと難しいよね.ただ,仰臥位になってもらい,両上肢をこちらで上げて,落下させるときの具合で左右差があれば「麻痺あり」と解釈できます.下肢でも同様に,仰臥位で膝をこちらで上げて,支えを取ったときの崩れ方の左右差を見れば判断可能です(図1).意識レベルが悪いときこそ,しっかり麻痺の評価をしよう!

図1 意識状態が悪い場合に麻痺を確認する方法

勉強になります!

勉強になります! 意識障害の原因として,電解質異常が確認したいですし,貧血などの情報もほしいので,❸血液ガス分析は必要だと思います.麻痺があるなら❹最終未発症時刻を確認し,発症早期なら急いで脳外科に確認が必要です.

意識障害の原因として,電解質異常が確認したいですし,貧血などの情報もほしいので,❸血液ガス分析は必要だと思います.麻痺があるなら❹最終未発症時刻を確認し,発症早期なら急いで脳外科に確認が必要です. その通り! なので初期対応で優先度が低いのは❺血液培養でした.もちろん敗血症による意識障害のこともあり,その場合は早期の血液培養と広域抗菌薬投与が必要となるけど,発熱や炎症反応上昇がなければまずは他の原因を検索するよね.血液培養そのものの結果は早くても半日以上かかるし.

その通り! なので初期対応で優先度が低いのは❺血液培養でした.もちろん敗血症による意識障害のこともあり,その場合は早期の血液培養と広域抗菌薬投与が必要となるけど,発熱や炎症反応上昇がなければまずは他の原因を検索するよね.血液培養そのものの結果は早くても半日以上かかるし. ワタシにかかればこれくらい朝飯前です.

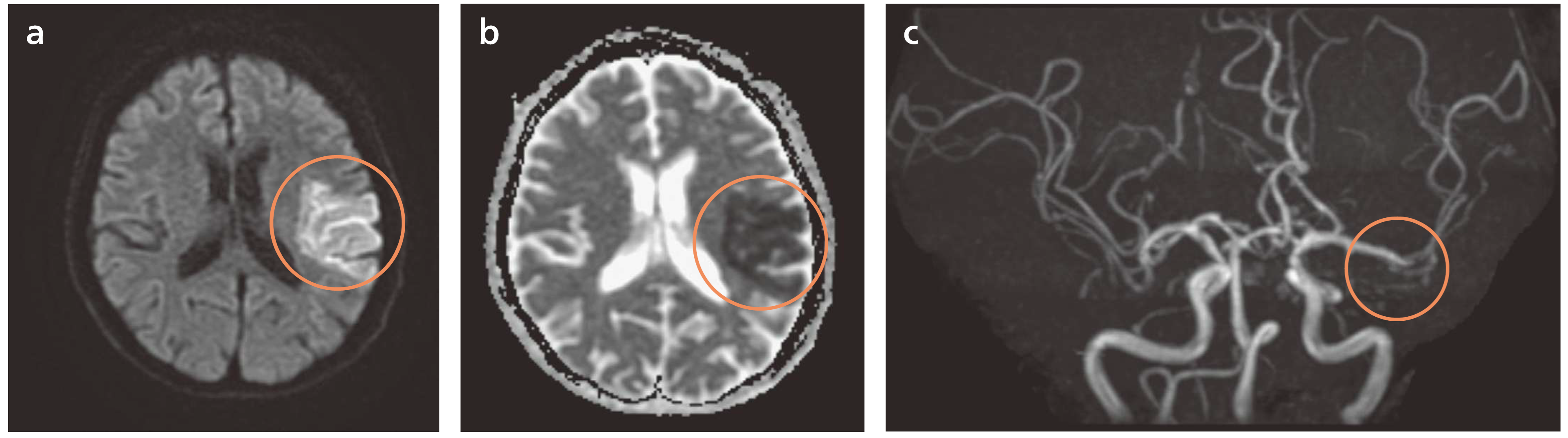

ワタシにかかればこれくらい朝飯前です. 頼もしいね(笑).ちなみにこの方の麻痺を評価すると,右麻痺がありそうでした.最終未発症確認時刻は2日前だったので,この2日間の様子はわかりません.ぺん先生が心配したような発症早期ではなさそうだけど,脳卒中が疑われるので,頭部単純MRIを行ったところ,拡散強調で左頭頂葉に高信号域を認め(図2a丸),ADC mapで同部位に低信号域を認めました(図2b丸).MRAではあまり動脈硬化は強くありません(図2c丸).

頼もしいね(笑).ちなみにこの方の麻痺を評価すると,右麻痺がありそうでした.最終未発症確認時刻は2日前だったので,この2日間の様子はわかりません.ぺん先生が心配したような発症早期ではなさそうだけど,脳卒中が疑われるので,頭部単純MRIを行ったところ,拡散強調で左頭頂葉に高信号域を認め(図2a丸),ADC mapで同部位に低信号域を認めました(図2b丸).MRAではあまり動脈硬化は強くありません(図2c丸).

図2 頭部単純MRI

a:拡散強調像(DWI),b:ADC map,c:MRA

やはり脳梗塞だったのですね.

やはり脳梗塞だったのですね. うん,脳外科に相談したところ,心原性脳塞栓が疑われてヘパリンの指示が入ったため,入院投与としました.

うん,脳外科に相談したところ,心原性脳塞栓が疑われてヘパリンの指示が入ったため,入院投与としました. 一件落着……?

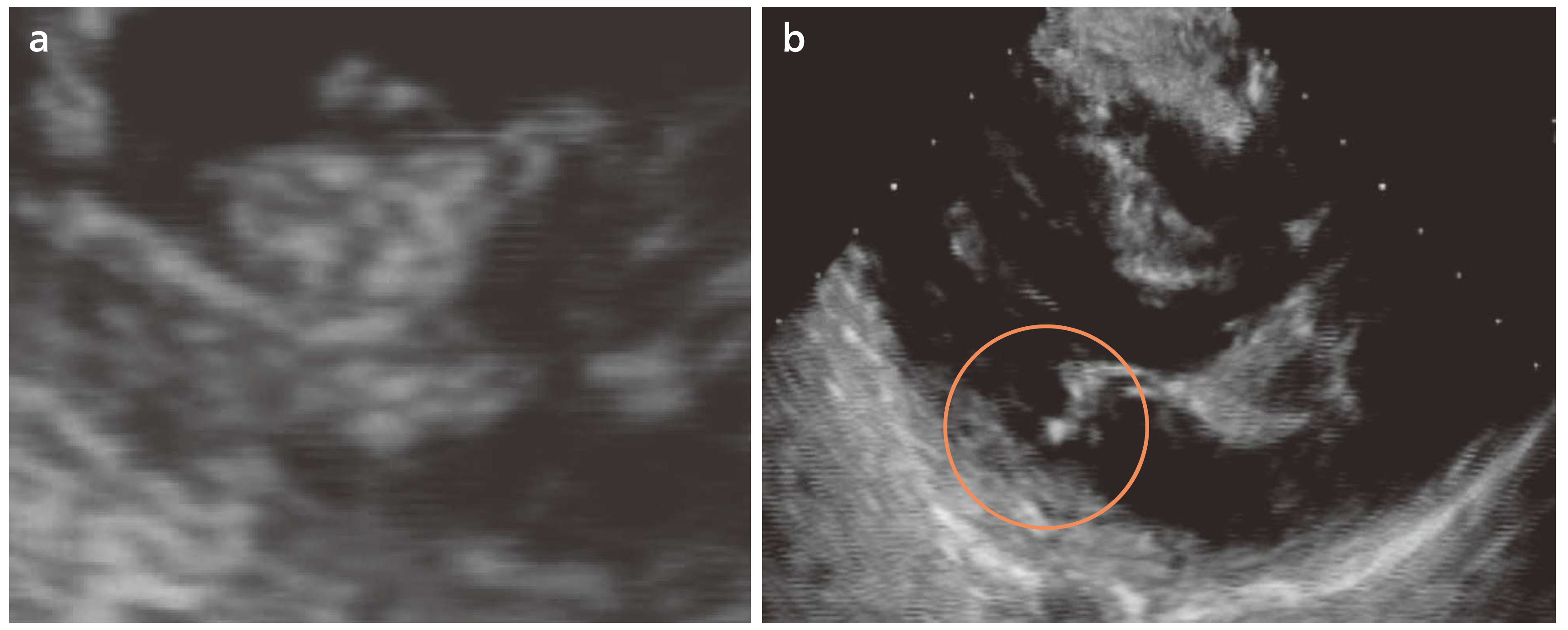

一件落着……? しかし,翌日以降に39℃の発熱がありました.血液培養を採取すると,1/4セットでグラム陽性球菌が検出されました.経胸壁心エコーで僧帽弁に疣腫がありそうだったため(図3),準緊急で経食道心エコーを行ったところ,やはり14×7mm程度の疣腫がありそうです(図4).

しかし,翌日以降に39℃の発熱がありました.血液培養を採取すると,1/4セットでグラム陽性球菌が検出されました.経胸壁心エコーで僧帽弁に疣腫がありそうだったため(図3),準緊急で経食道心エコーを行ったところ,やはり14×7mm程度の疣腫がありそうです(図4).

図3 経胸壁エコー(丸:疣腫)

図4 経食道エコー(丸:疣腫)

血液培養,結果的には必要だったのですね…….

血液培養,結果的には必要だったのですね……. 結構大きい疣腫ですね.確か10mm以上の疣腫は準緊急手術だったような…….

結構大きい疣腫ですね.確か10mm以上の疣腫は準緊急手術だったような……. さて,どうしようか?

さて,どうしようか?Q2 感染性心内膜炎(IE)に対する治療はどうしますか?(複数選択可)

❶全身の塞栓症評価を行う

❷抗菌薬治療を行う

❸準緊急で疣腫の摘出術を行う

❹血液培養をフォローアップする

❺ステロイド治療を行う

Q2カンファンレンスの続きを読む

ぺん先生の言う通りなら,❸手術が必要そうですね.あと❷抗菌薬治療と❹血液培養は必要だと思います.

ぺん先生の言う通りなら,❸手術が必要そうですね.あと❷抗菌薬治療と❹血液培養は必要だと思います. 脳塞栓があるので,あとは全身の造影CTを行い,❶その他の塞栓症評価が必要だと思います.いずれにしても❸準緊急手術を行うべきでしょう.

脳塞栓があるので,あとは全身の造影CTを行い,❶その他の塞栓症評価が必要だと思います.いずれにしても❸準緊急手術を行うべきでしょう. OK! 難しいところだけど,皆さんの言う通り,まずは❶全身の塞栓症評価,❷抗菌薬治療,❹血液培養は間違いなさそうだ.後でIEの手術適応について解説するけど,血液培養から1/4セットでグラム陽性球菌が検出されただけだから,持続性菌血症の可能性は低いことと,もしこの1セットが表皮ブドウ球菌だったらコンタミネーションの可能性があるよね.実際,発熱はあるものの,血液検査でもCRP上昇はありませんでした.

OK! 難しいところだけど,皆さんの言う通り,まずは❶全身の塞栓症評価,❷抗菌薬治療,❹血液培養は間違いなさそうだ.後でIEの手術適応について解説するけど,血液培養から1/4セットでグラム陽性球菌が検出されただけだから,持続性菌血症の可能性は低いことと,もしこの1セットが表皮ブドウ球菌だったらコンタミネーションの可能性があるよね.実際,発熱はあるものの,血液検査でもCRP上昇はありませんでした.

あ!!!

あ!!! あまりIEによる敗血症らしくも見えなかったため,血液培養をフォローアップしセフトリアキソンを開始しました.血液培養はその後一度も陽性にならず,CRPの上昇もありませんが,抗菌薬治療に反して39℃の発熱が続きました.

あまりIEによる敗血症らしくも見えなかったため,血液培養をフォローアップしセフトリアキソンを開始しました.血液培養はその後一度も陽性にならず,CRPの上昇もありませんが,抗菌薬治療に反して39℃の発熱が続きました. うーん,お手上げです…….

うーん,お手上げです……. その後,全身再評価すると,腋窩リンパ節腫脹があったためリンパ節生検をしましたが,反応性でした.そうこうしているうちに血清フェリチンが5,000ng/mL以上に上昇したため骨髄生検を行ったところ,血球貪食症候群の診断となり,ステロイドパルスを行いました.

その後,全身再評価すると,腋窩リンパ節腫脹があったためリンパ節生検をしましたが,反応性でした.そうこうしているうちに血清フェリチンが5,000ng/mL以上に上昇したため骨髄生検を行ったところ,血球貪食症候群の診断となり,ステロイドパルスを行いました. 一気に展開が進みましたね.つまり血球貪食症候群による発熱ということですか?

一気に展開が進みましたね.つまり血球貪食症候群による発熱ということですか? 結局,IEはあったのですか?

結局,IEはあったのですか? つまりそこだよね.どう思うかい?

つまりそこだよね.どう思うかい?Q3 最終診断は?

❶Libman-Sacks心内膜炎

❷IE

❸悪性リンパ腫

❹左房粘液腫

❺奇異性脳塞栓

Q3カンファンレンスの続き・解説を読む

❶Libman-Sacks心内膜炎って初めて聞きました.あまり❷IEではない気がします.

❶Libman-Sacks心内膜炎って初めて聞きました.あまり❷IEではない気がします. でも❷IEを否定もできない気がするので,抗菌薬は完遂したくなります.❸悪性リンパ腫の心臓病変はよく聞きますが,リンパ節生検で否定的であれば可能性は低そうですね.❹左房粘液腫は心房中隔に多いんでしたっけ.教科書の図とも違う気がします.

でも❷IEを否定もできない気がするので,抗菌薬は完遂したくなります.❸悪性リンパ腫の心臓病変はよく聞きますが,リンパ節生検で否定的であれば可能性は低そうですね.❹左房粘液腫は心房中隔に多いんでしたっけ.教科書の図とも違う気がします. 皆さん今日はとても順調だね! つまり感染症らしくはないけど心内膜側に構造物があるので,非細菌性心内膜炎と診断しました.まとめると,SLEに合併する非細菌性心内膜炎である❶Libman-Sacks心内膜炎の症例でした.

皆さん今日はとても順調だね! つまり感染症らしくはないけど心内膜側に構造物があるので,非細菌性心内膜炎と診断しました.まとめると,SLEに合併する非細菌性心内膜炎である❶Libman-Sacks心内膜炎の症例でした.最終診断

SLE⇒Libman-Sacks心内膜炎 ⇒ 心原性脳塞栓症+血球貪食症候群発症 ⇒ 発熱・高体温

解説

1.IEについて

IEは,弁膜や心内膜,大血管内膜に疣腫を形成し,菌血症や血管塞栓,心不全などの多彩な臨床症状を呈する全身性敗血症性疾患です.塞栓症に対する手術適応については,適切な抗菌薬治療後の脳塞栓+10mm以上の疣腫でクラスⅠ,10mm以上の可動性のある疣腫+高度弁機能不全でクラスⅡa,30mm以上の疣腫でクラスⅡa,10mm以上の可動性のある疣腫でクラスⅡbとされています1).また,適切な抗菌薬治療を行っても感染コントロールが不良であればクラスⅡaの適応となります.

2.非細菌性心内膜炎について

非細菌性心内膜炎(nonbacterial thrombotic endocarditis;NTBE)では,細菌感染を伴わず,無菌性に血小板およびフィブリン血栓による疣腫を形成します.卵巣癌や肺癌,膵癌などの悪性腫瘍による凝固亢進状態によるNTBEをTrousseau症候群と呼びます2).また,SLEに合併するNTBEとしてLibman-Sacks心内膜炎があります.過凝固状態によって引き起こされた心臓内皮細胞の障害と考えられており,SLEの活動性とも相関が示唆されています.小型の疣腫であることが多いものの,10mm程度になることもあり,塞栓症を起こすことが報告されています3).

本症例の振り返り

今回の症例とIEの手術適応を照らし合わせてみます.塞栓症既往の10mm以上の疣腫ですが,塞栓症が抗菌薬治療前に発症したため,準緊急手術のクラスⅠ適応とは言えません.今回の発熱がIEによるものであれば,治療抵抗性と考えられ,待機的手術のクラスⅡa適応となりますが,CRP上昇もなくやや非典型的で,血液培養も1/4セットのみ陽性で,その後追加した2セットも陰性でした.そうすると「10mm以上の可動性のある疣腫」ということで手術はクラスⅡb程度の適応であり,「考慮」となります.

今回はSLEとLibman-Sacks心内膜炎が主体と考えられましたが,発症時期不詳の血球貪食症候群も併発したため病態が非常に煩雑となり,全身状態も不良でした.IEの手術のタイミングは逸するべきではありませんが,本当に早期手術をするべきなのか,病態を再評価することが重要です.

うし先生からのTake Home Message

● 心原性脳塞栓では塞栓源評価をしっかり行おう!

● ガイドライン上は手術適応であっても総合的な判断が重要!

文献

1)日本循環器学会.感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン(2017 年改訂版),

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2017_nakatani_h.pdf[2025年2月閲覧]

2)Trousseau A. Phlegmasia alba dolens. Clin Med Hotel Dieu Paris 3:94, 1865

3)Abdisamad M, et al. Libman-Sacks Endocarditis,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532864/[2025年2月閲覧]

うし先生と学ぶ「循環器×臨床推論」が身につくケースカンファ

うし先生待望の第2弾!

今回は珠玉の24症例を扱う白熱カンファレンス!

<内容紹介>『循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』で好評を博したうし先生の第2弾。今回は珠玉の24症例を扱う白熱カンファレンス! ST上昇+胸部絞扼感などのザ・循環器症例から、喘息患者での突然の喘鳴など一見これ循環器?な症例まで、「循環器×臨床推論」が身につく症例を集めました。

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.03

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.03.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。