- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- 医学界新聞プラス [第1回]一過性脳虚血発作

医学界新聞プラス

[第1回]一過性脳虚血発作――アンダートリアージを防ぎ,適切な一手を!

『内科救急 好手と悪手』より

連載 坂本 壮

2025.08.01

内科救急 好手と悪手

救急の現場で「もしかして見落としがあるかも?」と不安を感じることは少なくないでしょう。『内科救急 好手と悪手』は,救急外来で遭遇する頻度の高い疾患を中心に,鑑別診断のアプローチ,検査の考え方,そして時に起こり得る判断ミスまで具体的な「悪手」を提示し,それらを回避して適切な対応へと導く「好手」を紹介しています。『medicina』の特集で好評を博した内容に,今回新たに産婦人科や小児科などの項目を加え,さらに充実した内容になりました。救急診療に携わる全ての方にとって,日々の診療に役立つ一冊です。

「医学界新聞プラス」では,本書より「一過性脳虚血発作」「気管支喘息」「低血糖」「高K血症」の項目をピックアップし,ご紹介していきます。

❶TIAは軽症と判断する

❷神経症状が残存しているのにTIAと診断する

❸頭部CTで異常がないことを理由にTIAと診断する

❹ABCD2 Scoreのみでリスクを判断する

❺抗血小板薬を処方して安心する

キーワード|一過性脳虚血発作(TIA),脳梗塞,急性脳血管症候群(ACVS),ABCD2 Score

悪手① TIAは軽症と判断する

一過性脳虚血発作(transient ischemic attack:TIA)は,その名の通り症状が一過性であることが特徴ですが,症状がすぐに消失するからといって「軽症」と判断してよいのでしょうか.

脳梗塞を心筋梗塞に例えるならば,TIAは不安定狭心症に相当します.確かに,脳梗塞と比べると時間的猶予がある場合もありますが,早期に適切な介入を行わなければ,致命的な転帰をたどる可能性があります.

TIA 発症後,未治療の場合の3カ月以内の脳梗塞発症リスクは約10~20%と報告されています1) .さらに,TIA 後に発症する脳梗塞の約42%は,TIA 発症から24時間以内に生じることが知られており,可及的速やかな治療介入が求められます.

適切な介入を行えば,脳梗塞発症のリスクを大きく下げることが可能です.わずかなサインを「大きなチャンス」と捉え,迅速な対応を心がけましょう.

心筋梗塞と不安定狭心症は,連続した病態として「急性冠症候群(acute coronary syndrome:ACS)」と総称されるようになって久しく,初期対応の重要性は広く認識されています.これと同様に,TIA も脳梗塞に至る前段階の病態と捉えるべきであり,「急性脳血管症候群(acute cerebrovascular syndrome:ACVS)」という概念が提唱されています.

TIA は症状が消えたからといって“治った”わけではありません.むしろ脳梗塞発症の警告サインであり,最も重要な治療介入のタイミングと考えるべきです.TIAを軽視せず,連続する脳血管イベントの一部として,迅速かつ的確な対応が求められます.

悪手② 神経症状が残存しているのにTIAと診断する

症状が改善傾向にあるからといって,安易にTIAと判断すべきではありません. 神経症状が残存している場合には,急性期脳梗塞として組織プラスミノーゲンアクチベーター(tPA)の適応があるかどうかを迅速に評価する必要があります.tPA は原則として発症後4.5 時間以内が投与の適応となるため,わずかであっても麻痺などの神経症状が残存している場合には,“Time is Brain”を念頭に,可及的速やかな対応が求められます.

例えば,上肢麻痺の訴えがあり,来院時には動かせるようになっていて診察上 Barré徴候が陰性であった場合や,めまいによって歩行困難だった患者が,受診時にはなんとか伝い歩きできるようになっていた場合でも,少し負荷をかけた診察によって異常をみつけることがあります.

上肢の運動障害に対してはforearm rolling test やfinger rolling test を活用し,歩行に関しては日常生活レベルの歩行が可能かどうかを確認しましょう2~4).わずかでも左右差や協調運動障害などの異常を認める場合には,急性期脳梗塞の可能性を念頭に速やかに画像検査へと移行することを推奨します.もちろん,脳梗塞に代わる明らかな代替診断が得られる場合には,この限りではありません.

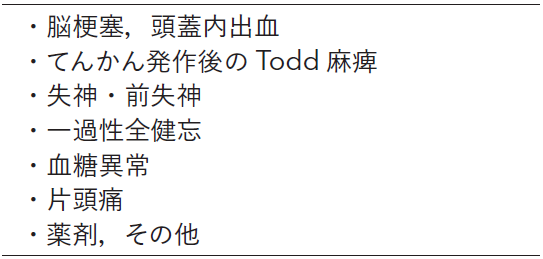

ちなみに,一過性の神経脱落症状を起こす他の疾患も鑑別する必要があります.表1が代表的ですので,脳梗塞以外にも意識しておきましょう 5).

悪手③ 頭部CTで異常がないことを理由にTIA と診断する

症状が改善しており,頭部CTでも異常が認められないからといって,安易にTIAと診断すべきではありません.ここで,あらためてTIA の定義を確認しておきましょう.TIA は「局所または網膜の虚血に起因する神経機能障害の一過性エピソードであり,急性梗塞の所見がないもの.神経機能障害のエピソードは,長くとも24 時間以内に消失すること」と定義されています6).以前は「24時間以内に臨床症状が消失する」というtime-based definitionでしたが,現在では「急性梗塞の所見がないもの」というtissue-based definition となりました.頭部CTは出血の除外に有用ですが,脳梗塞の有無を評価するには感度が不十分です.可能であれば頭部MRIおよびMRAを撮影し,急性期脳梗塞の有無を評価すべきでしょう.特に,MRI の普及率が高い本邦においては,MRI を積極的に活用することが望ましいでしょう.

悪手④ ABCD2 Score のみでリスクを判断する

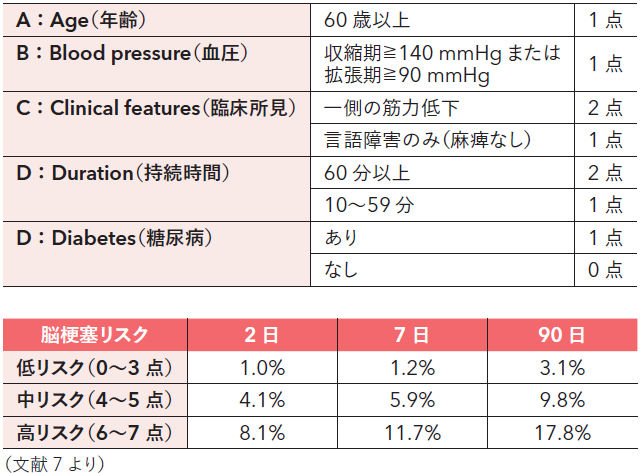

TIA患者のなかでも,脳梗塞を発症しやすいハイリスク症例を見極めることは重要です.代表的なリスク評価指標として,ABCD2 Scoreが広く用いられています(表 2)7).

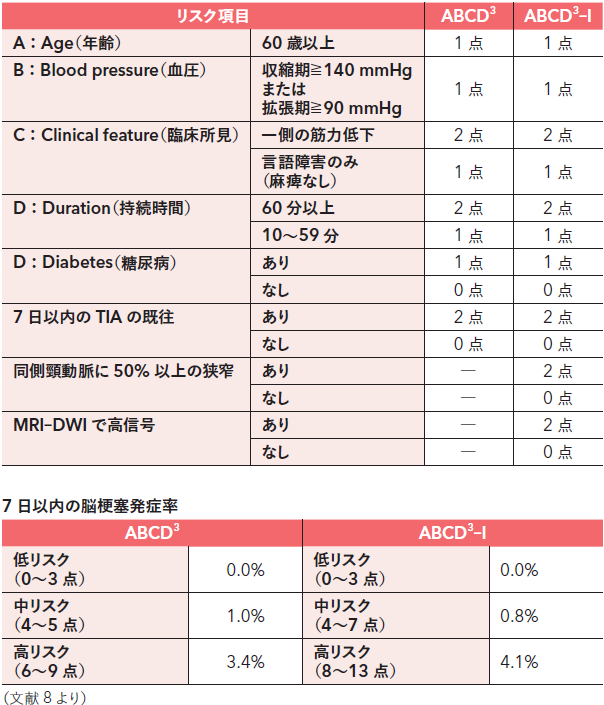

さらに詳細なリスク評価には,以下のスコアも存在します.

● ABCD3 Score:ABCD2 Score に「7 日以内のTIA の既往」を加えたもの(表3)8)

● ABCD3-I Score:ABCD3 Score に加えて,「同側頸動脈の50%以上の狭窄」と 「MRI-DWI での高信号所見(梗塞の存在)」の2項目を追加したスコア(表3)

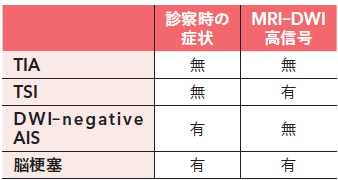

MRI を撮影すると,診察時には神経症状が完全に消失していても,DWI で高信号を認めるケースがあります.これは 「transient symptoms with infarction(TSI)」と呼ばれ,TIA とは区別して扱うべき病態です(表4).

TIA:transient ischemic attach

TSI:transient symptoms with infarction

DWI-negative AIS:diffusion-weighted imaging(DWI)-negative acute ischemic stroke(AIS)

以前は症状が24 時間以内に消失すれば,画像上梗塞巣があってもTIA と診断されていました(time-based definition). しかし現在は「急性梗塞の画像所見がないこと」をTIAの条件とするtissue-based definition が主流であり,TSI はTIA とはみなされません.TSI は画像上梗塞が確認されるにもかかわらず一過性の症状で終わるため,見逃されやすい一方で,脳梗塞への移行リスクが高いとされ注意が必要です.ABCD3-I Score でも,TSI がリスク要因として組み込まれています.

MRI の撮影が困難な施設では,TSIとTIAの区別がつかないため,ABCD2 Score やABCD3 Score を使ってリスク評価を行うしかありません.ただし,ABCD2 Score はTSIにおける脳梗塞リスクの評価には有用でも,TIA 単独のリスク予測には限界があるとされています9).MRI が比較的容易に撮像できる本邦の救急外来では,MRI の所見を踏まえてTSI の有無を確認し,スコア選択や対応方針を決定することが望ましいでしょう.施設によって対応が異なるため,自身の勤務先でのルールを事前に確認しておくことも重要です.

悪手⑤ 抗血小板薬を処方して安心する

TIAの治療としてしばしばアスピリンなどの抗血小板薬が用いられますが,それだけで安心してはいけません.病因(etiology) に基づいた対応が不可欠です.

脳梗塞の病型には,大きく分けてラクナ梗塞,アテローム血栓性梗塞,心原性脳塞栓症の3つが存在します.このうち,心原性脳塞栓症に対しては,抗血小板薬では不十分であり,抗凝固薬(DOAC またはワルファリン)による治療が必要です.同様に,TIAにおいても心原性の可能性が示唆される場合には,病態に応じて抗凝固療法の導入を検討するべきです.例えば,脈の不整や心電図上の心房細動の有無,心エコーによる血栓リスクの評価などが重要です.

「抗血小板薬を出しておけばよい」という思考に陥らず,TIAの背景にある機序を見きわめ,脳梗塞の発症を未然に防ぐための戦略的な対応を心がけましょう.

なお,心房細動などのリスクを含めた TIA後の脳梗塞発症リスクを評価する指標 として,Canadian TIA Score も有用です10).紙面の都合上詳細は割愛しますが, 一度確認しておくとよいでしょう.

好手のおさらい

TIAは症状が改善しているがゆえに,アンダートリアージされやすい病態です.しかし,実際には急を要する神経救急であることを認識し,慎重に対応する必要があり ます.チャンスを逃さずに治療介入できるかどうかが重要な分かれ道となります.その一手が,患者さんの未来を大きく変えるのです.

- ●文献

- 1)Amarenco P:Transient Ischemic Attack. N Engl J Med 382:1933-1941, 2020

- 2)Sawyer RN Jr, et al:Asymmetry of forearm rolling as a sign of unilateral cerebral dysfunction.Neurology 43:1596-1598, 1993

- 3)Maranhão ET, et al:Can clinical tests detect early signs of monohemispheric brain tumors? J Neurol Phys Ther 34:145-149, 2010

- 4)Greer A, et al:BET 2:Ability of a normal gait examination to rule out cerebellar stroke in acute vertigo. Emerg Med J 35:712-714,2018

- 5)Siket MS, et al:Transient ischemic attack:an evidence-based update. Emerg Med Pract 15:1-26, 2013

- 6)日本脳卒中学会:TIA 定義について.2019 年10 月12 日 https://www.jsts.gr.jp/img/tiateigi_201910.pdf (2025 年5 月閲覧)

- 7)Johnston SC, et al:Validation and refinement of scores to predict very early stroke risk after transient ischaemic attack. Lancet 369:283-292,2007

- 8)Merwick A, et al:Addition of brain and carotid imaging to the ABCD 2 score to identify patients at early risk of stroke after transient ischaemic attack:a multicentre observational study. Lancet Neurol 9:1060-1069, 2010

- 9)Giles MF, et al:Early stroke risk and ABCD2 score performance in tissue- vs time-defined TIA:a multicenter study. Neurology 77:1222-1228, 2011

- 10)Perry JJ, et al:A prospective cohort study of patients with transient ischemic attack to identify high-risk clinical characteristics. Stroke 45:92-100, 2014

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

寄稿 2025.11.11

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。