- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- 医学界新聞プラス [第5回]「著作権侵害をされているかもしれない」と思ったらどうすればいいですか?

医学界新聞プラス

[第5回]「著作権侵害をされているかもしれない」と思ったらどうすればいいですか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A

連載 小林只

2025.07.04

Q. 著作権侵害をされているかもしれないと思ったらどうすればいいですか?

A. 著作権侵害に当たるかどうかは,著作物性,侵害された支分権の種類(第3回参照),権利者の許諾の有無,権利制限規定の適用の可否,そして著作者人格権の侵害の有無といった複数の要素を段階的に検討して判断される複雑なプロセスです。他者の創作物への敬意を持ち,ルールを正しく理解し,遵守する姿勢が求められます。

これまで著作権の基本(第3回参照)や,著作物を利用する際の許諾相手(第4回参照)について解説してきました。今回は,私たちの身の回りで実際に起こっている著作権侵害の実際と,その行為が著作権侵害に該当するかを判断するための考え方について詳しく見ていきます。デジタル技術とネットワーク社会の進展は,著作物の利用を容易にした一方で,著作権侵害のリスクも増大させています。個人・法人を問わず,誰もが意図せず加害者になってしまう可能性,あるいは権利を侵害される被害者になる可能性もあるのです。

日本における著作権侵害の実態と罰則

第1回,第2回で紹介したように,著作権侵害はオンライン・オフラインを問わず,さまざまな場面で発生しています。近年では,AIの開発・利用における著作物の扱い(学習データとしての利用,AI生成物の権利帰属や類似性)や,メタバース(仮想空間)におけるアバター衣装のデザイン,音楽再生や映像上映など,新たな技術に伴う著作権問題も顕在化してきています(生成AIと著作権については別の機会で紹介します)。

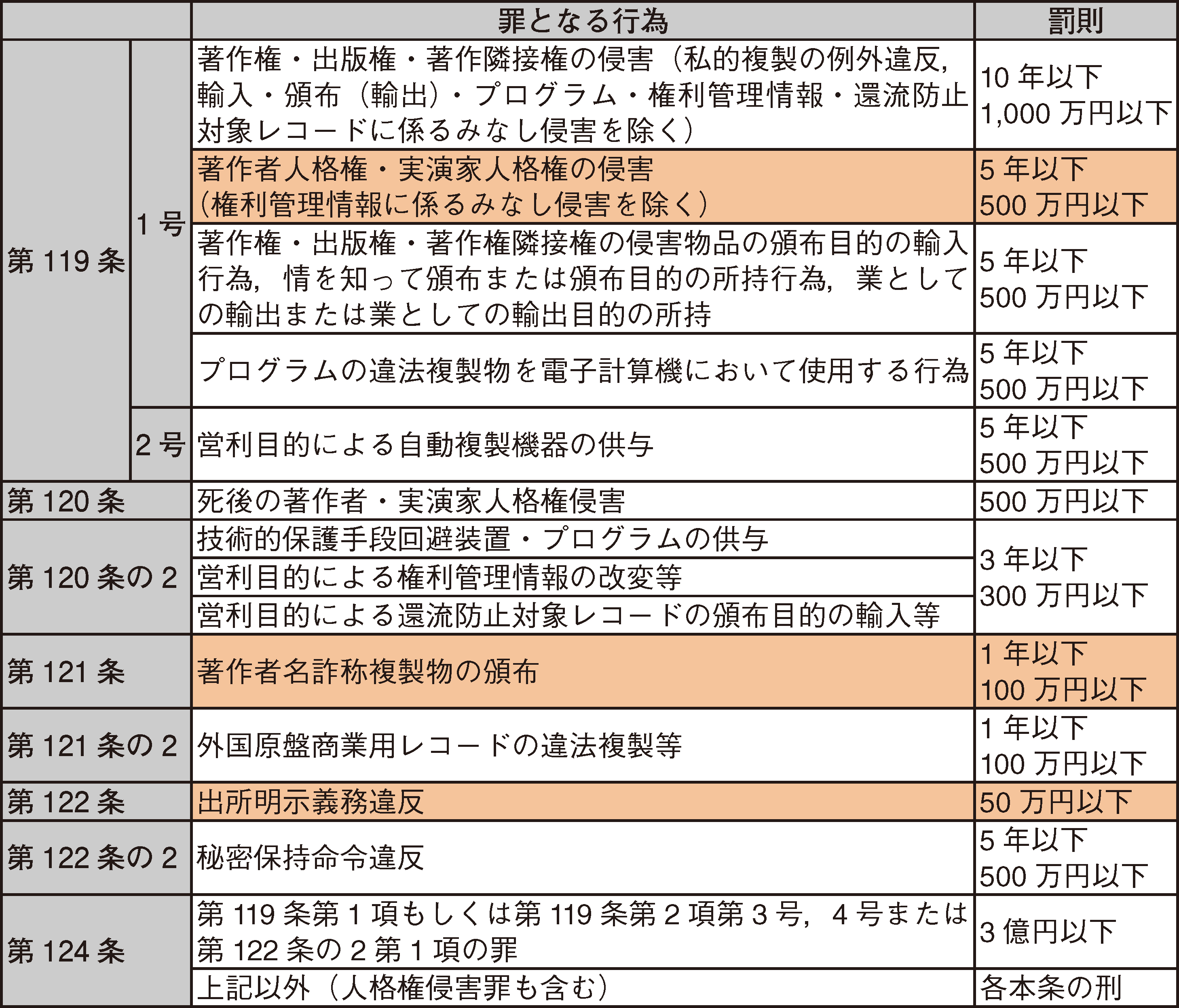

著作権侵害は,刑罰を受ける可能性がある刑事上の問題であると同時に,著作権者から訴えられる可能性がある民事上の責任も伴う行為です。著作権侵害に対する罰則(表)1)は,2006年の法改正で,特許法と同程度まで引き上げられました。具体的には,著作権(財産権)の違反は10年以下の懲役・1000万円以下の罰金,著作者人格権の侵害は5年以下の懲役・500万円以下の罰金として定められています。

個人的なポイントは,表の網掛け部分です。第121条で著作者名詐称複製物の頒布の違反で1年以下の懲役・100万円以下の罰金が科されます。これは,盗用(他人の研究データを盗用して,自分の名前で発表する行為)や著作者・著者名のオーサーシップ違反(第4回参照)に該当します。

引用・転載に関連したところで言えば,第122条の出所明示義務違反では50万円以下の罰金が科されます。第三者の著作物を利用する際,引用先の記載方法のルール(フォーマットもさまざま存在し,研究者が煩わしいと感じる作業ですが)も,大元は適切な出典記載を満たしていることが原則になります。記載しなければならない要素は,著作者名(ペンネームなど),作品名(題号),発行年,出版社,掲載元(ウェブサイト名,URL,書籍名など)です。詳細は別の機会でお伝えします。

加えて,民事訴訟によって侵害された著作者・著作権者から損害賠償・差止請求を実施される場合もまれではありません。ほとんどの場合,注意・通告による和解または示談で終了します。民事としては,差止請求(著作権法第112条),損害賠償請求(民法709条),慰謝料請求(民法第710条),不当利得返還請求(民法第703条),名誉回復などの措置の請求(著作権法第115条)が該当し,利用中止はもちろん,ライセンス相当量の支払い,および名誉回復などの措置も求められることがあります。違反していると著作権者から通告されたにもかかわらず,それに従わず「故意(意図的)」に侵害した場合は,上記刑事罰の適用に発展しかねません。

著作権侵害の考え方

前提として,日本の著作権侵害は多くの場合が「親告罪」とされており,刑事上の責任,刑罰が適用されるには権利者(著作権者)からの告訴がなければ検察官は起訴できません(ただし,悪質な海賊版の頒布など,一部非親告罪化されているものもあります)。刑事罰が確定した場合は,内容や情状に応じて国家資格(例:医師免許や看護師免許)の停止・取消しが行われる可能性があります。また,国家試験に合格しても,直近に重大な法令違反(例:飲酒運転)がある場合,厚生労働省による免許登録の保留や却下がなされることもあります。

しかしながら,刑事事件にならなくても,...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

小林 只(こばやし・ただし)氏 株式会社アカデミア研究開発支援 代表取締役社長/医師・一級知的財産管理技能士

2008年島根大医学部卒。臨床医として研鑽に励み14年より弘前大総合診療部。16年博士(医学)。23年大学認定ベンチャー・株式会社アカデミア研究開発支援を創業。24年より弘前大総合地域医療推進学講座・講師,島根大オープンイノベーション推進本部・准教授を兼任。綜合者・総合医として研究開発×知財法務×安全保障×事業で,多分野の横断支援を担う。資格:1級知的財産管理技能士(特許・コンテンツ),AIPE認定知的財産アナリスト(特許・コンテンツ),Security Trade control Advanced(CISTEC)ほか。

タグキーワード

いま話題の記事

-

対談・座談会 2025.12.09

-

寄稿 2026.01.13

-

2026.01.13

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。