AIの進化は医学・科学研究を,そして人類をどこへ導くのか

対談・座談会 髙橋 恒一,紺野 大地

2025.07.08 医学界新聞:第3575号より

AIが自ら仮説を立て,科学研究を全自動で進める――。かつてSFの世界だった光景が,今や現実のものとなりつつある。2029年頃にはAGI(Artificial General Intelligence:汎用人工知能)が登場するだろうと予測する髙橋氏と,脳神経科学の視点からAIと人類の融合を探究する気鋭の研究者の紺野氏が,AIの進化が医学・科学研究にもたらす未来を議論した。

紺野 私は脳神経科学の研究に携わる医師であり,特に深層学習(ディープラーニング)の登場以降は,脳神経科学とAIを組み合わせることで何ができるのかを興味の中心に据えて研究しています。AIによって医学・科学研究が今後どう変容していくかを,この分野の第一人者である髙橋先生とぜひ議論したいと思い,今回お声がけをさせていただきました。

髙橋 SNS上でのやり取りはありましたが,お会いするのは初めてですね。本日はよろしくお願いします。

私はもともと計算システム生物学の研究に30年近く従事してきました。そして10年ほど前,ディープラーニングの登場による第3次AIブームを機に,AIを活用して科学自体の進展を加速させる「AI駆動科学」の領域に足を踏み入れ,研究を進めています。

生成AIの登場による医学・科学研究の進歩の加速

紺野 私自身は本分野に興味を持ってまだ数年です。髙橋先生と比較すると初心者ですが,そんな私から見ても,ChatGPTが登場してからの医学・科学研究の進歩は少し次元が異なると感じています。

髙橋 生成AIがもたらしたインパクトは甚大です。けれども,過去の予想からすると,想定されたロードマップから大きく外れることなく,順調に成長している印象を持っています。特に驚きはありません。

紺野 ある程度予測されていた未来ということですね。

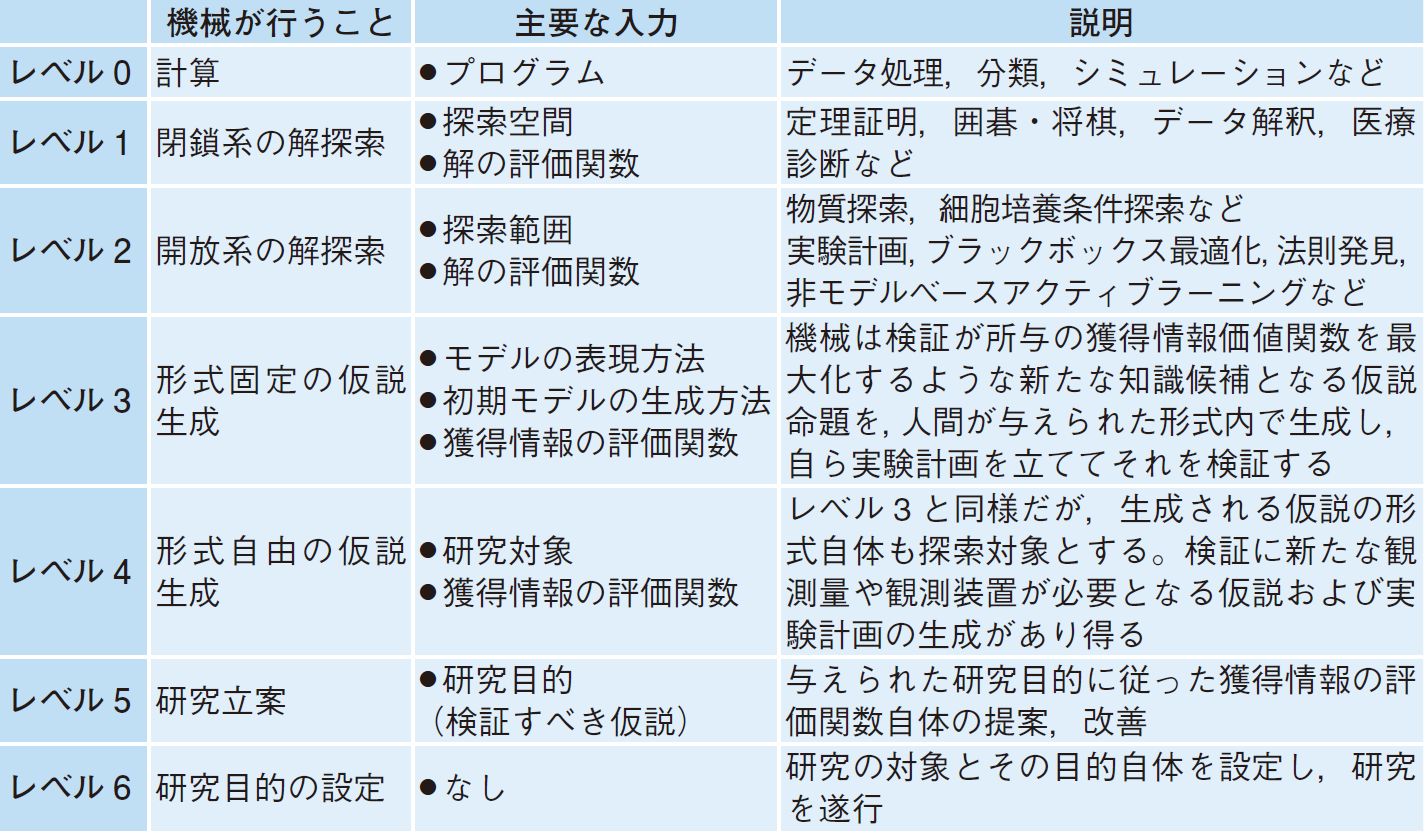

髙橋 ええ。2020年に理化学研究所で「科学AIの自律性レベル設定」というレポートを作成しました。これは,今後の技術発展と社会的インパクトを予測するため,米自動車技術会が提示した自動運転のレベル分類を参考に,科学AIの技術的な道筋をロードマップとして整理したものです。AIを単なる計算機として使うレベル0から,人間の介入が一切不要となり研究目的の設定から遂行まで全プロセスが自動化されるレベル6までを設定しています(表)1)。生成AIが登場するまで最先端とされていたのはレベル3。つまり形式が決まった中での仮説生成が実行できるAIでした。

紺野 そこに生成AIが現れ変革を起こしたと。

髙橋 その通りです。レベル3とレベル4の間には,技術的に大きなハードルがあると考えていましたが,生成AIの登場がその突破口となりました。日本のベンチャー企業であるSakana AIが,機械学習研究の全自動化に成功したことはその好例です2)。彼らはLLM(大規模言語モデル)を使って研究開発プロセスそのものの自動化をすることをAI Scientistと命名しています。

紺野 なるほど。ロードマップ通りの進歩ではあるものの,生成AIの登場により大きなハードルと考えられていたステップが克服されたということなのですね。つい最近,米国の非営利団体であるFutureHouseが,AI Scientistによって萎縮性の加齢黄斑変性症の治療に有効な物質を発見したという発表がありました3)。ウェットな実験以外のほとんどをAIが行ったという結果に,大きな可能性を感じています。

髙橋 Googleも同様の取り組みをしていますね。医師としてどのあたりに期待をしているのでしょう。

紺野 これまで研究者の知識や経験に依存する部分が少なくなかった創薬研究において,AI駆動的なアプローチで探索が進む可能性が高まっている点です。例えば高血圧に対して既存薬より遥かに効果があり,副作用が少ない化合物がAIによって数年以内に発見される可能性は十分にあります。そして高血圧に限らず,糖尿病,脂質異常症,さまざまながん種においてこのような化合物が発見される可能性も十分にあるでしょう。こうした創薬サイクルが加速すれば,多くの疾患の新規治療薬の開発が加速され,最終的には人間の寿命を大きく延長させる未来をも見通しています。

髙橋 AIの推論性能が向上し続けるならば,いわゆる“ローハンギングフルーツ”,すなわち分子設計やドラッグリポジショニングなど組み合わせ探索で発見可能な薬剤や治療法は,10年以内にほとんど収穫可能になるでしょう。

その後に残るのは,より複雑な課題です。例えばパンデミック対策を考えてみましょう。これを防ぐには,免疫学的な視点からの創薬だけでなく,人間がどのように接触し感染が広がるかといった社会学的な視点も必要で,問題は非常に複雑化します。現代のAIは基盤モデルと呼ばれ,さまざまな知識を統合することが得意です。こうした難題に取り組む上で,AIは強力なサポーターとなるでしょう。

AGI時代の到来と研究者に残された役割

髙橋 さらにその先の未来には,レベル6の条件を満たし人間と同等の一般知能を有した汎用人工知能(AGI)の登場があります。その段階までAIが進化すれば,人間の研究者にできることは基本的に置き換えられるでしょう。2029年頃にはAGIが登場するだろうと私は予測しています。

紺野 そうした未来が訪れようとしている今,人間の研究者の役割はどこにあるのか。最近はよくこんなことを考えます。

髙橋 答えは出ましたか。

紺野 人間の研究者に残る役割は2つしかないと私は考えています。1つは,「解き明かしたい」という研究者個人の“偏愛”に基づいた研究テーマの立案。もう1つは,特にウェット系の研究において,質の高いデータを取得する技術的なスキルです。おそらく論理的思考ですら研究者の主要な仕事ではなくなるでしょう。

髙橋 AGIが誕生した時に研究者に残る仕事は何か。私はいつも「面白がること」だと答えています。科学というのは限られた認知能力を持つ人間がこの世界をどう整理して理解するのかという活動です。「誰が」理解するのかの主語が人間である限り,人間の科学は最後まで残ります。

紺野 興味深い考察ですね。

髙橋 人間の科学が残るであろう一方で,AIが主語となるAIの科学の出現も予想され,その意味では科学に分岐が起こると予想しています4)。このことを考えるヒントとなる作品があります。SF作家テッド・チャンの短編小説『人類科学の進化』です5)。この物語では,AIと融合した「メタヒューマン」という超知能が独自の科学を発展させ,その研究成果はもはや人間の言語では表現できず,デジタル神経転送という架空の技術でしか人類に提示されなくなる未...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

髙橋 恒一(たかはし・こういち)氏 理化学研究所科学研究基盤モデル開発プログラム プロジェクトディレクター

1998年慶大環境情報学部卒。同大大学院政策・メディア研究科へ進学し,2003年博士課程修了。博士(学術)。09年より理化学研究所で研究室を主宰。阪大大学院医学系研究科システム生物学講座連携教授および生命機能研究科招聘教授などを併任。RBI株式会社最高情報責任者,エピストラ株式会社共同創業者,株式会社MOLCURE経営顧問などを歴任。一般社団法人AIアライメント・ネットワーク代表理事。

X ID:@ktakahashi74

紺野 大地(こんの・だいち)氏 東京大学大学院薬学系研究科薬品作用学教室 研究員

2015年東大医学部卒。同大病院等で研修後,18年同大大学院医学系研究科博士課程に進学。博士(医学)。同大病院老年病科に所属する傍ら,現在は同大大学院薬学系研究科薬品作用学教室にて「ERATO池谷脳AIプロジェクト」に携わる。作成したプロダクトには,論文解説AI のPaper Interpreterや科学研究自動化エージェントSciGenがある。著書に『脳と人工知能をつないだら,人間の能力はどこまで拡張できるのか』(講談社)。

X ID:@_daichikonno

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第15回]患者さんの氏名をIDに置き換えて「匿名化」すれば,自由に使っても大丈夫ですよね?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.02.17

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]ストーマの種類を見分けよう

写真を見て・解いて・わかる皮膚排泄ケア「WOCドリル」ストーマ編連載 2026.02.04

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第3回]予後予測を行うために文献の検索や使いかたに慣れておこう

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.02.02

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。