研修医が精神科で学ぶべきこと

対談・座談会 村井 俊哉,松坂 雄亮

2025.07.08 医学界新聞:第3575号より

医師臨床研修制度が始まった2004年度当初,精神科は必修科目とされていたものの,その後の見直しで選択必修科目となりました。時を経て,精神疾患を有する患者数が増加の一途をたどり精神科医療の重要性が高まる中,2020年度から再び精神科が必修科目に位置づけられました。全ての研修医が将来精神科を専攻するわけではない中,臨床研修の枠組みの中で精神科研修に期待されている役割とはどのようなもので,指導者は何をどう教えればよいのでしょうか。このほど上梓された『研修医のための精神科ハンドブック 第2版』(医学書院)1)を編集した日本精神神経学会卒前医学教育・卒後臨床研修委員会で委員を務める村井氏・松坂氏の対談を通して,その答えを探ります。

村井 このほど『研修医のための精神科ハンドブック 第2版』を上梓しました。前版から5年がたち,情報をアップデートした次第です。この20年で医学教育の状況もかなり変わりました。本日はその辺りも含めてお話しできればと思います。

松坂 私は教育学部を卒業した後,医学部に編入する形で医師となりました。キャリアの早い段階から医学教育の領域に身を置き,精神科医としても研鑽を積んで参りました。本日はよろしくお願いいたします。

充実した教育体制が求められている

村井 2004年に医師臨床研修制度が始まった当時のことをよく覚えています。精神科医をめざすわけではない若い医師が入れ代わり立ち代わりやって来ることになったのです。体系的に何を教えるかを考える余裕はなく,研修医と役割分担しながら,目の前の患者さんの治療に当たることに精一杯でした。

そうした時代を経て,2010年頃からだったと記憶していますが,私の勤務する病院でも,医学教育に本腰を入れ始めました。私自身が研修医の「医学教育」を意識するようになったのもこの頃です。最近では,卒前・卒後の一環教育についても議論が進んできました。ここ20年でずいぶんと状況は変わったなと感じています。

松坂 大学病院の人材不足が顕著になる中で,人材確保のためには教育体制の整備が必要だという目的意識のもとに,学内に医学教育部門を立ち上げる流れがあったのだと思います。

村井 初期研修医としてやって来た医師に医局に入ってもらうには,教育体制が整っていないとダメな時代になっている,ということですね。私が若い頃は,勉強は自分でするもの,先輩の背中を見て学んでいくものといった感覚がある程度共有されていたように思いますが,最近では「教育体制の整っていない施設には行きたくない」との声が,しばしば聞かれるようになりました。

松坂 合同説明会などで学生たちと話すと,「充実した教育体制を望んでいる」とのコメントをもらうことが多いです。

村井 そうした現状を踏まえてわれわれの立場で考えると,精神科での研修で何をどう教えればいいのか,との問いが生じます。日本精神神経学会としては精神科が必修となった現状が望ましいと考えているわけですが,現場で教育を担当する指導医の皆さんからすると,「必修化で多くの研修医が現場に来ることになっているが,誰が面倒を見るのか」との思いも正直なところあるでしょう。

松坂 特に大学病院は,学生,研修医,精神科の入門者である専攻医の三者がやって来て,限られた数の教育者が教えるという構図になりがちです。マジョリティが学習者になってしまうため,教える側としてはなかなかハード……というのが実際のところではないでしょうか。

4週間では終わらない,精神科での学び

松坂 医学教育全体の中で,必修科目として位置づけられる精神科に何が求められているのかが見えにくいという問題もあります。

村井 難しい問題です。

松坂 精神科での学びが大事だとの感覚は教える側として共通して持っているのですが,具体的に何を教えればいいのかを問われると即答できない。

村井 研修の開始・終了時に,「精神科で何を学びたいか・何を学んだか」を尋ねると,多くの研修医が,「精神科の薬の使い方を学びたい」「精神科の薬の使い方がわかりました」と答えるのですね。短期間の研修で身に付いたことがあって,教育する側としてそれはそれでうれしく感じます。しかし,私が精神科での研修を通して学んでほしいのは,薬の使い方だけではないのです。そうした知識は彼らが内科医や外科医になって10年もすれば,すっかり変わってしまいますから,研修を通じてもっと深い学びを得てほしいと思っています。

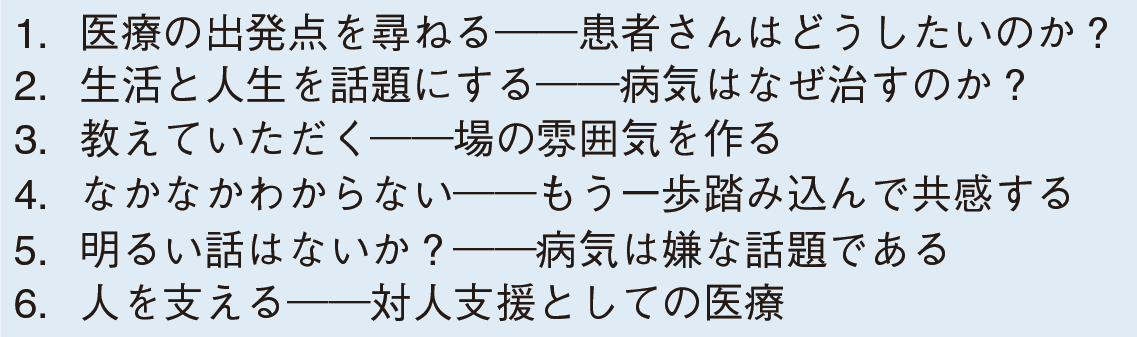

松坂 今の医学教育のトレンドの一つとして,コンピテンシーという考え方があります。一定の教育を一通り受けた結果,学習者ができるようになった事柄を項目で評価するものです。これは,学習成果をシミュレーションなどで測定しやすいです。そのため,スキルの習得に教育内容がフォーカスされやすい側面があるのですが,精神科で学んでほしい内容としては,態度面が占める割合が高く(表),コンピテンシーを設定しにくいし,測定することも難しいと言えます。しかし,精神科で過ごした4週間でこういう風景を見た,もしくはこういうことを考えた・思った・感じたといったことが半永久的に価値観めいた形でその人の中に残っていて,単なる知識ではない経験として刻まれることこそが,精神科での学びとして大切な部分なのではと思います。

村井 おっしゃる通りですが,そうした学びを意図的に誘発することには難しさも感じます。おそらく,4週間では精神科での学びは終わらないということなのかもしれませんが。後々他の診療科で働く中でさまざまな疑問や壁にぶつかったときに,あの時の精神科での体験にはこういう意味があったのだと合点がいくといった形で,時間差で効いてくるイメージでしょうか。

松坂 そうですね。精神科での4週間を...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

村井 俊哉(むらい・としや)氏 京都大学医学研究科精神医学 教授

1991年京大医学部卒。京大病院,大阪赤十字病院,北野病院で精神科医として勤務した後,98年京大大学院医学研究科修了。独マックス・プランク認知神経科学研究所,京大病院などを経て,2009年より現職。博士(医学)。『はじめての精神医学』(ちくまプリマー新書),『統合失調症』(岩波新書)など著書多数。

松坂 雄亮(まつざか・ゆうすけ)氏 長崎県精神医療センター 医長

2004年京大教育学部卒。11年長崎大医学部を卒業後,長崎県五島中央病院での研修を経て,長崎大病院精神科神経科に勤務。21年より現職。長崎大大学院医歯薬学総合研究科精神神経科学客員研究員を兼務。博士(医学)。修士(医療者教育学)。分担執筆に『発達障害Q&A――臨床の疑問に応える104問』(医学書院)など。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

2026.01.13

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。