- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- 医学界新聞プラス デジタルで患者コミュニケーションを標準化した先にある未来

医学界新聞プラス

デジタルで患者コミュニケーションを標準化した先にある未来

PR:株式会社OPERe

対談・座談会 井部 俊子,澤田 優香

2025.07.09

澤田 私の名前を医学界新聞の連載「看護のアジェンダ」で取り上げてくださったのが,第222回「看護のアントレプレナーたち」です。それ以前の第178回「予測と不測――ナースコールの進化と看護」でも,匿名ではありましたが私のことが紹介されています。チャット型のナースコールをシステムとして作るというアイデアを手に,初めて井部先生に相談へ伺った時のことに触れた回で,初心を思い出すために何度も読み返すほど私にとって思い入れが深いものです。

井部 その頃の私は長野保健医療大学に勤める傍ら,今も生業としているコンサルテーションに,相談者として澤田さんがみえました。その時のことはよく覚えています。

澤田 当時は自分の考えたサービスを自信満々に井部先生に共有したわけですが,井部先生はその事業プランを一喝してくださいました。事の顛末は「予測と不測」の記事を参照していただければと思いますが,今でも覚えているのは,「医療現場の本質に向き合うべきだ」と井部先生に諭されたことです。当時の私は,デジタルコミュニケーションを実現したいあまり,手段が目的化していた気がします。それ以来,井部先生の言葉を指針にサービスを改善してきました。

「ポケさぽ」開発の原点

井部 澤田さんが起業するに当たっては,ご自身の入院経験の影響が大きかったと聞きました。どのような経緯で株式会社OPEReを創業されたのですか。

澤田 私は臨床で看護師をしたのち,病院経営のコンサルティング会社に転職をしました。その後,自分が入院することがあったのですが,看護師に気を遣ってナースコールを押すことをためらう自分がいました。臨床で看護師をしている頃はナースコールで頻度高く呼ばれることを心苦しく感じる時もあったものの,いざ患者側になると,「ナースコールしかコミュニケーションをとる手段がないからだったんだ」とハッとさせられ,両者にとって負担の少ない形,すなわち非同期的なコミュニケーションが実現できないかと考えるようになったのです。

井部 ナースコールに注目していた理由はそこにあったのですね。初めて知りました。

澤田 一方で,同期的なコミュニケーションの意義も理解しています。自分が患者として入院した時,治療の同意書へのサインがどうしても書けない,ということがありました。その時に同席してくれた看護師の存在がとても心強く,救われました。

井部 その看護師は澤田さんに何をしてくれたのでしょう。

澤田 「大丈夫?」と声をかけ,背中をさすりながら私の話を聞いてくれただけです。でもそれだけで十分でした。その言葉をきっかけに自分でもびっくりするくらい,感情を吐露できたのです。こうした繊細なコミュニケーションは,家族であってもできません。

医療分野においてコミュニケーションは大きな意味を持ちます。しかしながら現状において医療者が取れる選択肢は,ほとんどが同期的な対話のみです。今後も同期的な対話が医療分野におけるコミュニケーションの主役であることに変わりはないでしょうが,場合によっては患者さんにストレスを与えてしまい,患者理解度や医療者の業務効率を考えても不合理と言わざるを得ない場面もあります。そうした中で,同期的な対話,非同期的な対話どちらも,医療コミュニケーションにおいて必要だろうと考えるようになりました。最近は実践を通じて,「業務コミュニケーションはデジタル」「ケアは対面」が相性がよいと考えています。

井部 看護のアジェンダでも「業務からケアへの転換」(第232回)と題して,「看護をすること」の意義を問い直しました。澤田さんは,業務はデジタル,ケアは対面で行うべきだと。

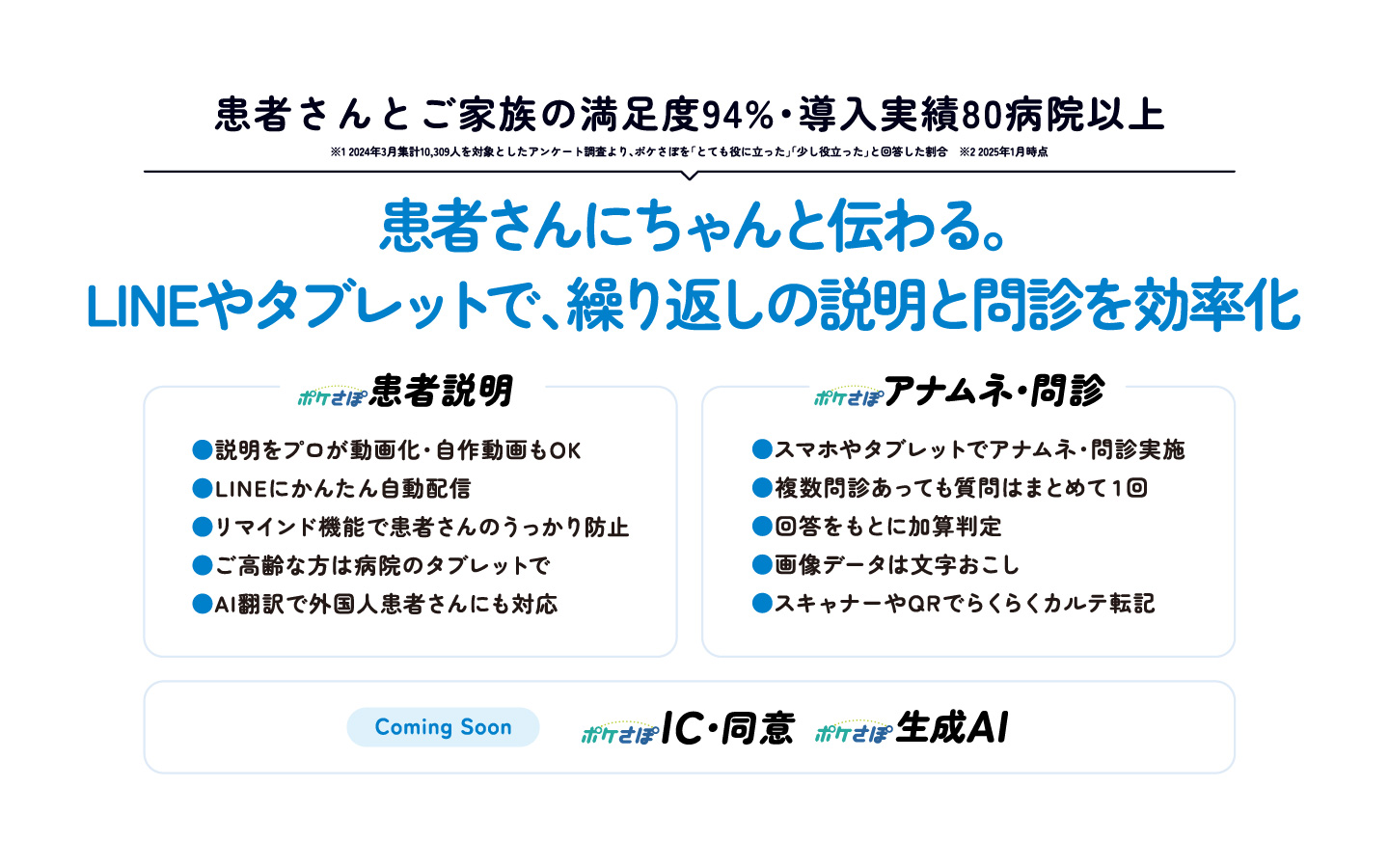

澤田 はい。対面が求められる場面に医療者が注力し,患者体験を向上させられる環境を作りたいと思い,実現するための手段としてデジタルコミュニケーションに目を付けています。そうして発展してきているのが「ポケさぽ」です(図1)。

「ポケさぽ」は患者のスマホや院内タブレットで医療現場のオペレーション効率化するシステム。患者説明機能では,入院日などを起点に動画やメッセージを患者のLINEに自動配信。医療者の説明業務効率化と患者の理解度向上を両立。アナムネ・問診機能は,患者が自宅から回答でき回答漏れを減らし,加算の判定を支援。タブレットを活用し,高齢の患者でも回答が容易に。非同期的なコミュニケーションで医療者の意思決定への注力を促進。

目先の効率化よりも提供される医療の質向上を

澤田 おかげさまで現在,急性期病院を中心に約100施設で導入されている「ポケさぽ」ですが,使いこなしている施設から「患者体験が良くなると業務が良くなる」との感想を伺います。この発言の意図するところは何となくわかるのですが,どうしてこのような実感を抱かれるのか,ロジックが少し想像できていなくて……。

井部 単純に,システムの導入によって医療者のマインドが高まるからではないでしょうか。提供される医療の質が向上することで業務効率の改善を生み出しているのだと考えます。

澤田 看護管理者を務められていた頃にもそうした実感はありましたか。

井部 ええ。質を無視して効率ばかり説いても指導された側はがっかりするだけです。目先の効率化アプローチよりも,クオリティを向上させるように働きかけるほうが,かえって近道になるはずです。

澤田 井部先生のご指摘の通りかもしれません。実は,LINE上で展開されるポケさぽのコミュニケーションの設計は,各施設がオリジナルで作成できるようになっています。そのため施設ごとに特徴が生まれやすく,時に当社が驚くほどの素晴らしい応用をされる施設も見かけます。コミュニケーションの質向上に意欲的な医療機関ほど「ポケさぽ」の導入がうまくいき,結果的に業務効率も向上している印象を受けます。

井部 素晴らしいデジタルコミュニケーションが展開されている施設があるのですね。

澤田 はい。ただ,ここで少し葛藤があります。当社にはそうした良質なコミュニケーションの実践が多数集積されており,他施設に広まったほうが良いだろうと考える反面,好事例の共有によってケアの画一化を招くのではないかと危惧をしています。

井部 そんなことは気にせず,好事例を横展開すべきです。患者さんのためになるのであれば,好事例を教材として紹介し徹底させることが重要でしょう。各施設で設計を模索する時間がもったいないと思います。

澤田 なるほど。そうしたら,病院や患者側から希望があった場合は検討していける仕組みを考えてみます。また,われわれにも知見がたまってきているので,わかりやすいコミュニケーションを共有していける仕組みを作っていきます。ありがとうございます。

医療者との「つながり」が治療継続の力に

井部 好事例の施設では具体的にどのような応用をしているのでしょう。

澤田 がん治療を実施するために入院が必要となったケースを共有させてください。一般的な病院では,高額療養費制度の概要や面会時のルールなど,入院に関する事務的な説明にとどまるものの,優れた施設では,食事の細やかな情報,院内の売店で購入できる役立つ物品のリスト,がん患者相談窓口の存在など,写真やイラスト,動画の盛り込まれた資材を,必要なタイミングで患者さんに届けられるようコミュニケーションを設計しています。医療者が説明したいことが記されている資材ではなく,患者さんの体験から逆算して情報を届けることを第一に考えられているのです。

井部 医療者側が「教えたいこと」は無理に伝えなくてもいいですからね。

澤田 そうです。まずは患者さんが何に困っているのかを聞き,知りたいことについて教えることが求められます。これが本来あるべきコミュニケーションの姿であるはずです。好事例の施設におけるこうした細部の作り込みは目を見張るものがあり,患者体験を向上させるためのニーズをとらえた医療者側の素晴らしいコミュニケーションだと感じています。

また,これらの気遣いは送信されるLINEの文面にも表れています。LINEは日常のツールですので,書類上で用いられる「脱毛が出ますが,ご安心ください」という堅い表現では違和感につながります。説明にキャッチーな絵文字や顔文字を用いて堅くなりすぎないように配慮をしているのです(図2)。

メッセージは入院日,手術日,検査日,出産日などを起点として患者のLINEアカウントに自動的に送信され,患者側からは質問フォームを通じて個別の質問も行える仕様となっている。

井部 そうした工夫は,「看護師のAさんが送ってくれているのだろうな」と,無機質なテキストの向こう側を患者に想像してもらえる可能性もありますね。

澤田 そうなんです。「LINEでつながれているから治療を頑張ろうと思った」という患者さんからの声をいただくこともあり,自動配信とはいえ病院にいる「誰か」を確実にイメージして説明を受け取ってくださっているのだと思います。退院時や検査の終了時に,コンテンツを利用された患者さんに向けて当社からアンケートへの回答をお願いしているのですが,「B先生はとても優しくて良かった」「病棟のCさんが声をかけてくれたのがうれしかったです」と,ポジティブな感謝のメッセージが多くを占めます。

井部 「B先生」「Cさん」と特定化しているということは,やはり患者は「職種」ではなく「人」を見ているのですね。

澤田 おっしゃる通りです。患者さん側も,病院によくある投書箱より,デジタルのほうが感想を届けやすいのでしょう。こうした声を病院にフィードバックしており,さらなる患者体験の向上につながっています。

他にも,入院時の問診をLINE上で実施したいと希望する医療機関がありました。

井部 それはPFM(Patient Flow Management)に関連していますか?

澤田 はい。背景には入退院支援加算の算定条件を満たすかどうかを判定したいとの医療機関側の狙いがあり,算定できる可能性が高い患者さんに関してはアラートを出すよう設計をしました。電子カルテとも情報連携しやすい仕組みとなっており,業務効率の向上にも役立っています。アナムネ・問診は,タブレット体験も充実させています(図3)。大きい文字を採用したり,選択形式の設問を増やしたりして,ご高齢な患者さんであっても紙問診より回答しやすい仕組みを構築しています。その結果,患者説明と同じくらい,むしろそれよりもスムーズに運用いただく施設が多く,確かな手応えを感じています。患者説明も,タブレット体験を強化する予定です。

資金調達によってシステムのさらなる拡張へ

井部 「看護のアジェンダ」では,テクノロジーの進歩の裏で起こる倫理的な問題に対して,ケアの視点を取り入れることをたびたび訴えてきました。テクノロジーが発展した現代であっても,看護の原点である「寄り添う」はキーワードになるととらえています。この言葉は今まで使わないようにしていたのですが,最近私はあえて使うようにしています。「国民に寄り添う」と政治家もこの頃言い始めましたよね。でも仕事として本当に実行しているのは看護だけなのだろうと思うのです。「寄り添う」を実現するためにテクノロジーがどう貢献できるのか。ここを吟味すべきです。

澤田 当社としては,「患者さんと医療者がつながる」ことが「寄り添う」を実現する一つの形であると解釈しています。強調したいのが,あくまでつながることが重要であり,「チャットをしましょう」という話ではないことです。この安心感が「寄り添う」に結びつくはずであり,実際に患者さんからも安心したという評価をいただいている状況です。

井部 なぜそこまでデジタルでのコミュニケーションにこだわるのでしょう。

澤田 さまざまな実践を通して,「医療者の表現手段としてデジタルコミュニケーションが必要だ」と確信しているからです。デジタルは視覚的コミュニケーションですし,残るコミュニケーションです。複雑化して難しくなった医療コミュニケーションと相性がいいと考えています。また,国を挙げて進められる医療DXの流れがあります。今後,患者端末を起点としたDXのニーズはより多様化していくでしょう。こうした期待に応えるべく,機能開発の強化を決め,4億円の資金調達をする運びとなりました。目的は今お伝えしたような医療コミュニケーションシステムとしてのさらなる発展です。コミュニケーションシステムの中では,診療報酬,薬剤情報,SDM(Shared Decision Making)に寄与する機能など,ペイシェントジャーニーに沿った開発を予定しています。医学書院と連携したSDMに関する取り組みも,大学病院で運用開始に至っています。

患者・医療者双方にとって有用なプロダクト開発をめざす

澤田 最後に議論したいのは,これからの意思決定の在り方についてです。意思決定の方法はさまざまありますが,インフォームド・コンセントであれ,SDMであれ,共通するのは患者さんが納得しなければ医療は始まらないことです。物価も上昇している中で,今後は「何にお金を使うのか」を患者さん自身がシビアに判断し選ぶ時代になっていくでしょう。そしてその流れに応じて,納得してもらうプロセス自体の難易度もさらに上がるだろうと見ています。すなわち,医療者の説明が一層大変になる未来が訪れます。そうした時代に合う,患者・医療者双方納得のいく意思決定を,デジタルで寄り添うことで補強できたらと考えています。

井部 無機質な情報を提供することと,人がそばにいて心を通わせコミュニケーションを図るというのは全く異なる次元の話です。それを踏まえた上で,どの部分をビジネスとして扱うのかは,スタンスとしてはっきりさせておくべきです。「健全な意思決定」には時間がかかります。

澤田 確かにその通りですね。「健全な意思決定」をするには患者さんが悩める時間を作り出すことが大前提で,そのためには悩める患者さんに寄り添えるよう医療者の業務負荷を軽減することが大切。そこに当社のプロダクトが少しでも貢献できればいいですね。井部先生のフィードバックをしっかり受け止めてシステムを作ろうと思います。

井部 知人のがん患者からは,治療を通じてつらい体験をしているのに外来の看護師がほとんど関与をしてくれないと聞きます。診察室から出たらそのまま帰るだけというのです。現在の医療提供体制が,入院治療から外来治療にシフトしてきていることも背景としてはあるのでしょう。患者が一人で頑張っており,医療者が患者体験に寄り添えていない現実があります。外来看護の役割が問われていると感じています。そうした現実を考慮すると,SDMに基づいたプロダクトを作るのはなかなかハードルが高いだろうというのが,私の率直な感想です。

プロダクトを作るに当たっては,患者側の体験を詳しく拾い上げて研究し,共通項を見つけ出して開発していく必要があるはずです。どのようなコミュニケーションが患者にとって効果的なのかを研究していかなければなりません。

澤田 ありがとうございます。プロダクトの開発は簡単な道のりではないと理解しています。一方で,外来後のコミュニケーションにおいては,デジタルコミュニケーションのメリットを活かせる場面があるだろうととらえています。例えば外来受診されてから数日後,副作用等が現れそうなタイミングで関連情報の提供を行ってみる。この内容はパスに基づく,決まった内容になるかなと思います。標準化されたフォローアップを継続して送ることができれば,患者体験が向上するはずです。どうでしょうか。

井部 良いと思います。患者側から見れば,そのフォローアップ自体は看護師が行わなくてもいいかもしれません。要は,フォローアップが実践されて,かかりつけの医療機関とつながっているという安心を患者に与えることができれば,実行者は誰でもいいのです。

澤田 確かにそうかもしれません。信頼して体を預けている医療機関から「あなたのことを心配していますよ」という趣旨の情報が届くことが大事ですね。なおかつ,無理なく運用できることが重要だと感じます。医療者にとって,患者さんにとって,双方のバリューアップは何かを第一に考え,これからさらにサービスを発展させていきたいです。

井部 ぜひ頑張ってください。対談を通して澤田さんの情熱に触れることができました。引き続き澤田社長の活躍を期待しています。

澤田 本日はありがとうございました。

(了)

参考資料

・プレスリリース 株式会社OPERe、プレシリーズAラウンドにて4億円の資金調達を実施 | 医療機関向け「ポケさぽ」 医療コミュニケーションプラットフォームを加速.

井部 俊子(いべ・としこ)氏 株式会社井部看護管理研究所 代表/博士(看護学)

1969年聖路加看護大卒。同年聖路加国際病院に入職。以後,日赤看護大講師,聖路加国際病院看護部長・副院長を経て,2003年聖路加看護大教授(看護管理学),04年から同大学長(14年に聖路加国際大と改称)。17年株式会社井部看護管理研究所を立ち上げる。19~23年長野保健医療大学副学長・看護学部長。著書に『看護のアジェンダ』(医学書院),『マネジメントの探究』(ライフサポート社),『実践家のリーダーシップ――現場を変える,看護が変わる』(照林社)など。

澤田 優香(さわだ・ゆうか)氏 株式会社OPERe代表取締役CEO

2010年聖路加看護大(現・聖路加国際大)卒。聖路加国際病院で臨床看護師として勤務した後,経営コンサルティング会社勤務等を経て,20年6月に株式会社OPEReを創業。「患者と医療者のコミュニケーションハブになる」をビジョンに掲げ,医療に特化したデジタルコミュニケーション手段「ポケさぽ」の開発・提供を行う。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2025.12.09

-

寄稿 2026.01.13

-

2026.01.13

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。