- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2024年

- 医学界新聞プラス [第3回]腰部脊柱管狭窄症_保存的リハビリテーション

医学界新聞プラス

[第3回]腰部脊柱管狭窄症_保存的リハビリテーション

『保存から術後まで 脊椎疾患のリハビリテーション[Web動画付]』より

連載 古谷 英孝

2024.10.07

保存から術後まで 脊椎疾患のリハビリテーション

高齢化社会に伴い,理学療法士が脊椎疾患を担当するケースは今後益々増えるだろう。書籍『保存から術後まで 脊椎疾患のリハビリテーション[Web動画付]』は,脊椎疾患に対して経験の浅い理学療法士をはじめ,臨床実習に臨む学生,また指導的立場にある理学療法士が,安全かつ効率よく,目に見える結果を出せるような脊椎疾患リハビリテーション実施(保存と術後)についてゴールドスタンダードを示しています。また,大事な評価方法,徒手療法,運動療法は実技動画を多数収載。視覚的にもより深く理解できる一冊です。

「医学界新聞プラス」では本書のうち腰部脊柱管狭窄症の項目を,「疾患の基礎」,「治療の概要」,「保存的リハビリテーション」,「術後リハビリテーション」の4回に分けてご紹介します。

※医学界新聞プラスでは動画の視聴はできません。本書よりご覧ください。

3 保存的リハビリテーション

1.評価・測定

腰部脊柱管狭窄症に対する評価では,症状の状態把握が重要になる.特に疼痛が出現する姿勢や歩行時の状況などを詳細に評価する.

疼痛・痺れ

疼痛・痺れの評価では,症状の部位,経過,どのように疼痛が出現するかの誘因などを問診にて聴取する.疼痛・痺れの誘因は姿勢,体位,歩容などによって変化するため詳細に聴取する.可能な限り疼痛・痺れの出現を再現する.疼痛や痺れの程度は,Visual Analogue Scale(VAS)やNumerical Rating Scale(NRS)で数値化する.

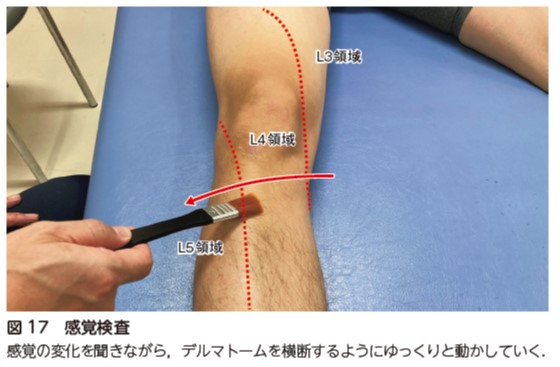

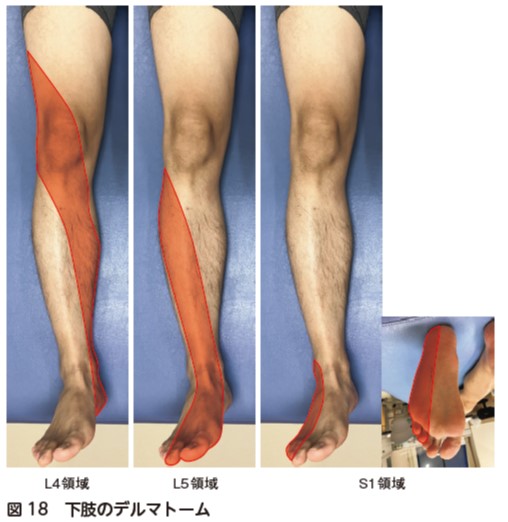

感覚検査

感覚障害を確認するために,筆などを用いて感覚検査を行う.デルマトームに従って,どの部位に感覚障害があるかを確認する.検査では,感覚の変化を聞きながら,デルマトームを横断するようにゆっくりと動かしていく(図17,18,表4).

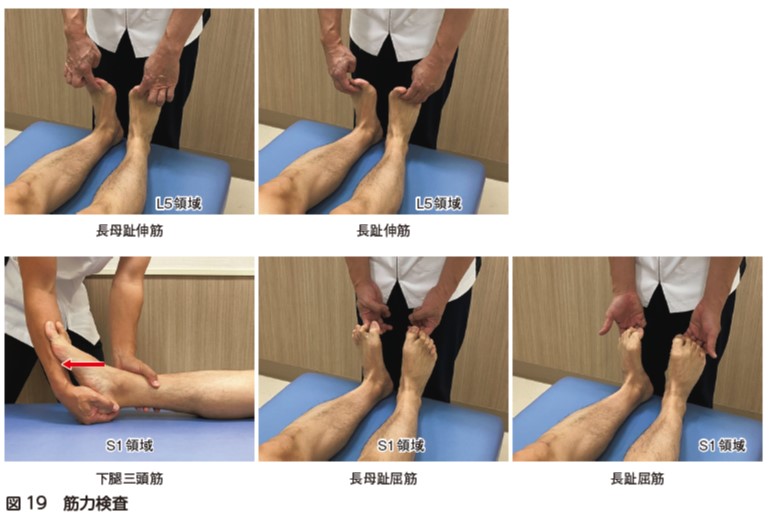

筋力検査

脊柱管が狭窄することで運動神経を圧迫し,筋力低下が起こることがある.どの脊髄レベルで神経が障害を受けているかを,徒手筋力検査(MMT)を用いて確認する(図19,表4).

深部反射

脊柱管の狭窄により,深部反射は低下または消失する.障害部にL4 が含まれると膝蓋腱反射が低下または消失し,S1 が含まれるとアキレス腱反射が低下または消失する(表4).

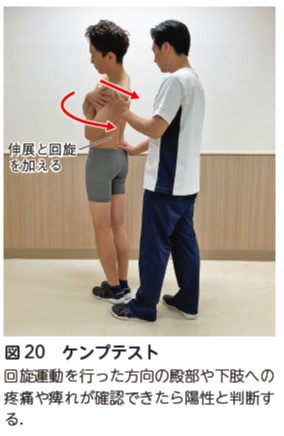

症状誘発テスト

疼痛や痺れの誘発テストには,ケンプテストを用いる.ケンプテストは,腰椎に伸展と回旋運動を加え,回旋運動を行った方向の殿部や下肢への疼痛や痺れを確認する(図20).殿部や下肢への疼痛や痺れが出現した場合は,椎間孔で神経根が圧迫されている可能性を考える.ケンプテストで腰痛が出現する場合は,椎間関節障害や腰椎分離症の可能性がある.

症状軽減テスト

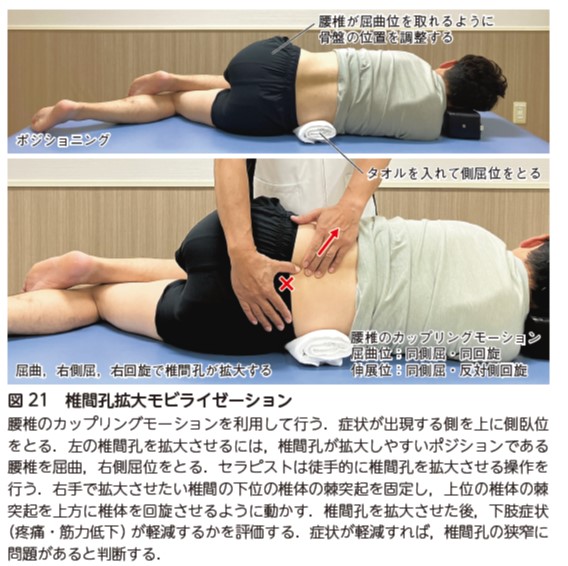

1)椎間孔拡大モビライゼーション

症状が出現している側を上にした側臥位をとり,徒手的に椎間孔を拡大し,筋力低下,疼痛,痺れの症状が緩和するかを確認する(図21,動画 1-1).

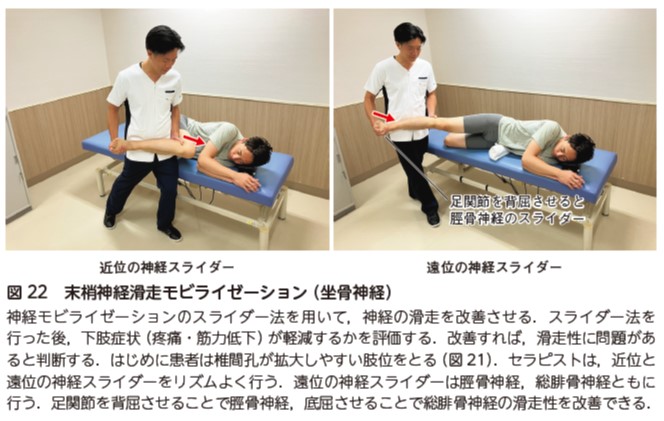

2)末梢神経滑走モビライゼーション

神経モビライゼーションの手技である,スライダー法を用いて神経の滑走性を改善させる.神経の滑走を改善させた後に,疼痛や痺れ,筋力低下の下肢症状が軽減するかを確認する(図22,動画 1-2).

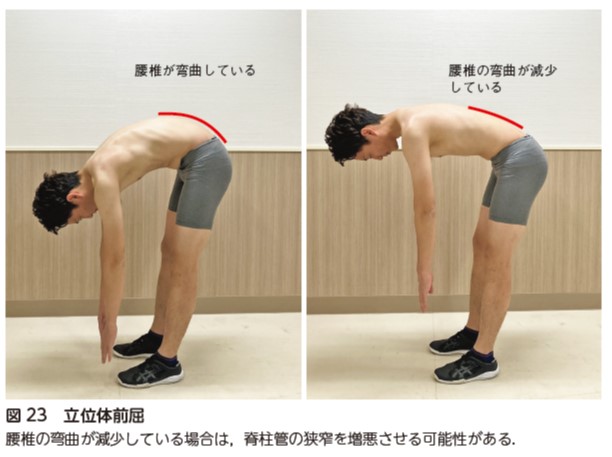

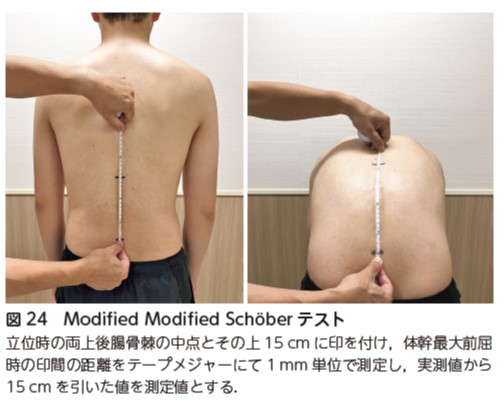

関節可動域

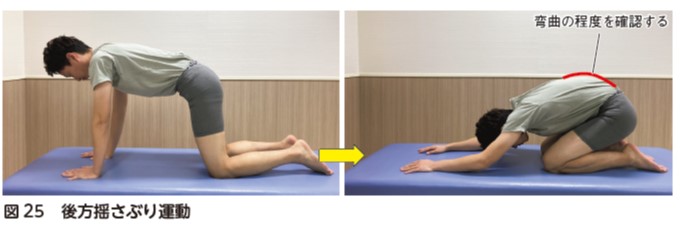

脊柱管の狭窄は,腰椎を屈曲させることで軽減するため,腰椎の屈曲可動域を評価することが重要となる.腰椎の屈曲可動域の評価は立位体前屈を行い,腰椎の弯曲を評価する(図23).腰椎の可動性の数値化にはModified Modified Schöber テスト(MMST)を用いる.MMST は立位時の両上後腸骨棘の中点とその上15 cm に印を付け,体幹最大前屈時の印間の距離をテープメジャーにて1 mm 単位で測定し,実測値から 15 cm を引いた値を測定値とする 28)(図24).数値化することで,介入後の効果判定に用いる.立位体前屈が困難な症例には,後方揺さぶり運動にて,腰椎の弯曲の程度から可動性を確認する(図25).

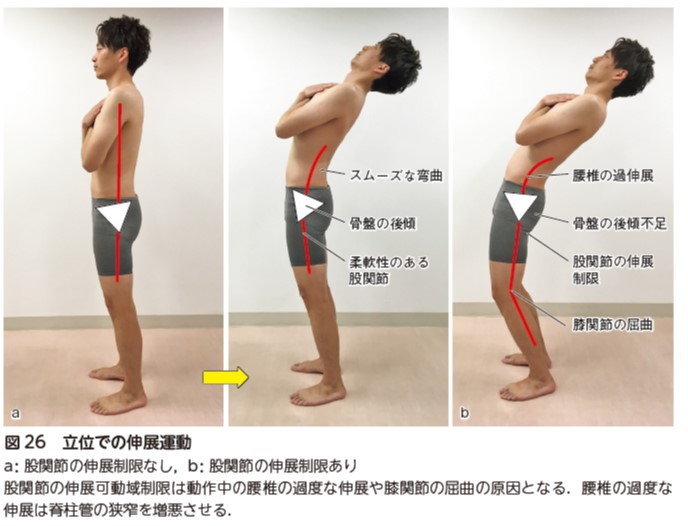

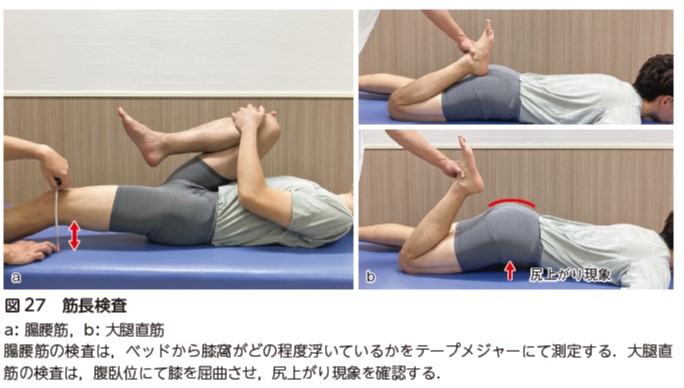

股関節の伸展可動域制限は,骨盤の後傾運動の制限の原因となり腰椎を伸展させ,脊柱管の狭窄を増強させる(図26).そのため,股関節の伸展可動域を評価する.伸展制限がある場合,制限の特定に腸腰筋と大腿直筋の筋長検査を行う(図27).腸腰筋の筋長検査は,背臥位にて検査する下肢と逆の下肢の股関節を最大屈曲させて評価する.腸腰筋に筋の短縮がある場合,検査する下肢が屈曲する.大腿直筋の筋長検査は,腹臥位にて膝を屈曲させる.大腿直筋に筋の短縮がある場合,股関節が屈曲し,殿部が挙上する尻上がり現象を認める(図27).

ローカル筋(腹横筋)機能

ローカル筋の筋機能不全は,腰椎が不安定な状態になることで腰椎にストレスが加わり,疼痛の原因になる.腹横筋の機能評価は,腹部の引き込み運動にて行う.症例に腹部の引き込み運動を行わせ,触診にて腹横筋の収縮を確認する.セラピストは上前腸骨棘より2 横指内側,2 横指下方の深層を触れておき,腹部の引き込み運動中の深部の筋緊張の高まりを触知する.腹横筋の筋機能不全がある場合は,腹部の引き込み運動を上手に行えず,筋緊張の高まりを触知することができない(図28).

アライメント

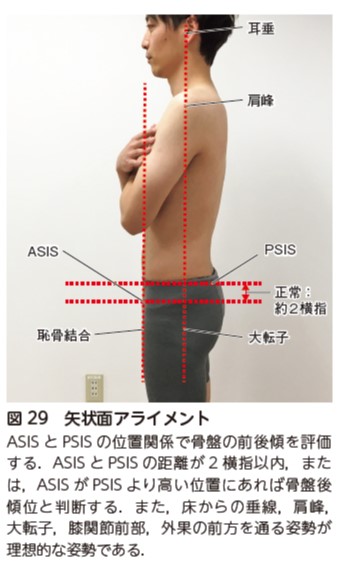

腰部脊柱管狭窄症では,立位,歩行時に疼痛,下肢痛回避のために,腰椎前屈姿勢をとりやすい.アライメント不良は二次的な筋長の異常や可動域制限を生じさせ,腰部の特定組織へのストレスとなり腰痛の原因となる.そのため,矢状面上より骨のランドマークを触診しながら,アライメントを評価する.骨盤の前後傾は上前腸骨棘(anterior superior iliac spine;ASIS)が上後腸骨棘(posterior superior iliac spine;PSIS)よりも2 横指程度低い位置が正常であり,ASIS と恥骨結合を結ぶ線が垂直になる(図29).

バランス能力

腰部脊柱管狭窄症は,バランス能力が低下してしまう疾患のひとつであるため 4, 5),片脚立位テストやファンクショナルリーチテストを用いてバランス能力を評価する.片脚立位テストの秒数が5 秒以下,ファンクショナルリーチテストの結果が18.5 cm未満の高齢者は転倒の危険が高くなる.

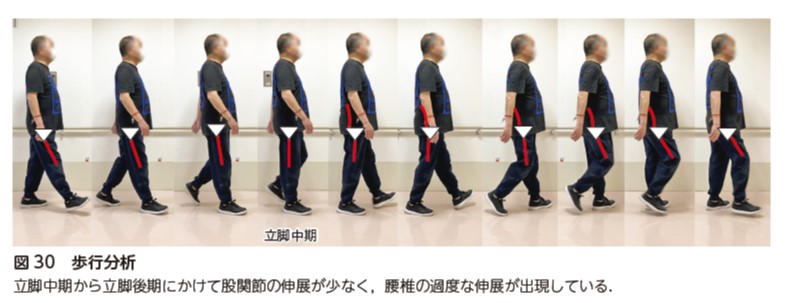

歩行分析

歩行中の股関節の伸展可動域の減少は,腰椎を過度に伸展させ脊柱管の狭窄が増加,間欠性跛行の原因となる.そのため,側方から立脚中期から立脚後期以降にかけて,立脚側の股関節の伸展可動域と腰椎アライメントを観察する(図30).

間欠性跛行(歩行距離評価)

間欠性跛行の評価には,トレッドミルを用いて症状が出現する歩行可能時間や歩行距離を測定する.歩行が困難な症例には立位保持時間を測定する.症状が誘発した後,座位姿勢などで症状を緩和させ,その際の症状の回復状況,再び歩行が可能となる時間も合わせて評価する.6 分間歩行試験も歩行距離を測定できる有用な評価方法である.トレッドミルを用いた歩行距離の評価では,前方手すりを使用すると体幹前傾姿勢となり脊柱管が広がるため,正確な時間や距離が評価できない.そのため評価時の体幹前傾姿勢には注意が必要である.

身体活動量

腰部脊柱管狭窄症の症例は,長距離歩行が困難になり,ADL での活動量が低下する 29).活動量の低下は,QOL の低下や生活習慣病の罹患率を増加させる.そのため,活動量計(万歩計など)を用いて,日々の活動量を測定して同年代の健常な方と比較して,どの程度活動量が低下しているかを確認する(表5).

ADL能力

腰部脊柱管狭窄症は疼痛や痺れにより,仕事やADL,余暇活動に障害が発生する.ADL 能力はOswestry Disability Index(ODI)やJapanese Orthopaedic AssociationBack Pain Evaluation Questionnaire(JOABPEQ)を用いて評価する.ODI は,「疼痛の強さ」「身の回りのこと」「物を持ち上げること」「社会生活」などの10 項目から構成されており,腰痛が及ぼすADL 障害の程度を評価できる質問票である.JOABPEQは,疼痛に関連する障害(4 項目),腰椎機能障害(6 項目),歩行機能障害(5 項目),社会生活障害(4 項目),心理的障害(7 項目)の5 つのドメインに分けられており,多角的に評価できる自己記入式の質問票である.これらは患者自身に質問票にて回答してもらう患者報告アウトカムである.

2.リハビリテーションアプローチ

腰部脊柱管狭窄症の症例は,脊柱管の狭窄を回避するために,脊椎後弯姿勢を呈しやすい.脊椎後弯姿勢は,ローカル筋(腹横筋,内腹斜筋,多裂筋)の機能不全や腰背部筋の過活動による筋・筋膜性疼痛を引き起こす.そのため,脊柱管の狭窄(腰椎屈曲可動域)を改善しつつ,正常なアライメント修正を行う必要がある.また,間欠性跛行による歩行能力の低下に伴い身体活動量が低下するため,エアロバイクなどによる有酸素運動も実施する.症状の改善後も,良好な状態を維持するために,疼痛や痺れを自己管理する方法やセルフエクササイズを指導する.

可動域制限に対するアプローチ

腰部脊柱管狭窄症は,腰椎伸展位で狭窄が増強して症状が増悪,腰椎屈曲位で狭窄が軽減して症状が緩和する.そのため,腰椎屈曲可動域を改善させて症状を緩和させることが基本となる.脊柱起立筋,多裂筋,広背筋などの背筋群をターゲットとして,軟部組織モビライゼーションや関節モビライゼーション,ストレッチングを行う.

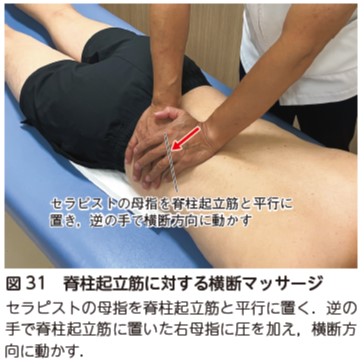

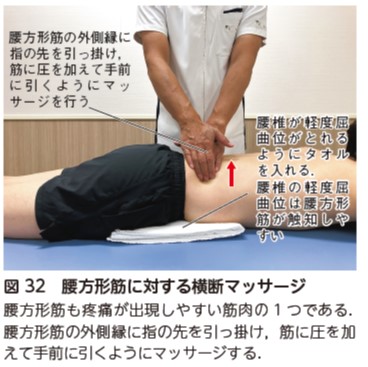

1)軟部組織モビライゼーション

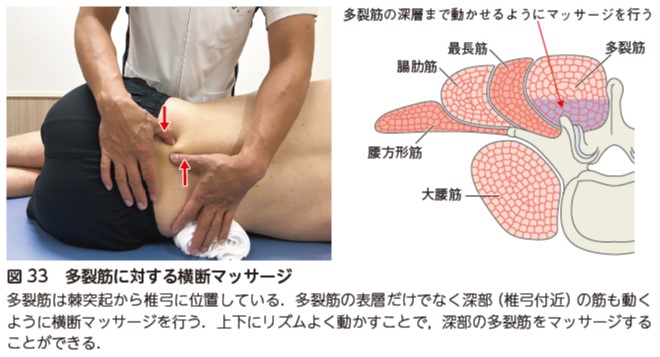

筋緊張が高く,硬結しているような筋は,圧を加えた際に疼痛が生じることが多い.触診にて,硬結している筋や圧痛が出現する筋を特定する.硬結している筋を特定した後,硬結している筋に対して横断マッサージを行う.脊柱起立筋,腰方形筋,多裂筋は筋硬結が起こりやすい.方法は筋または靱帯などの軟部組織線維を横断するように,圧を加えて動かす 30).

脊柱起立筋は過活動を呈しやすい筋であるため,疼痛が出現しやすい.そのため,疼痛が出現しない範囲で横断マッサージを行う(図31,動画 1-3).多裂筋や腰方形筋に対する横断マッサージも行う(図32,動画 1-4,図33,動画 1-5).

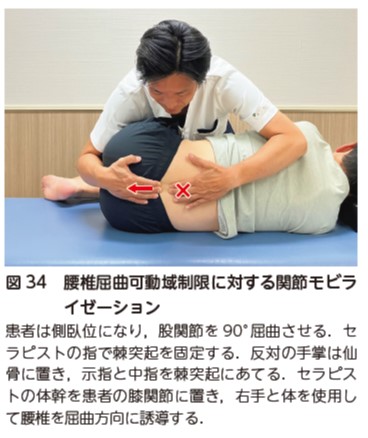

2)関節モビライゼーション

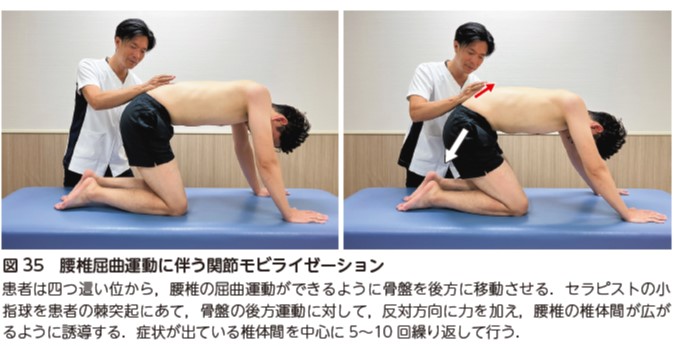

腰椎の屈曲可動域制限に対するモビライゼーションを行う(図34,動画 1-6).腰椎屈曲運動に伴う関節モビライゼーションを行うことで,椎体間の可動性改善と椎間孔の拡大を図る(図35,動画 1-7).

3)セルフストレッチング

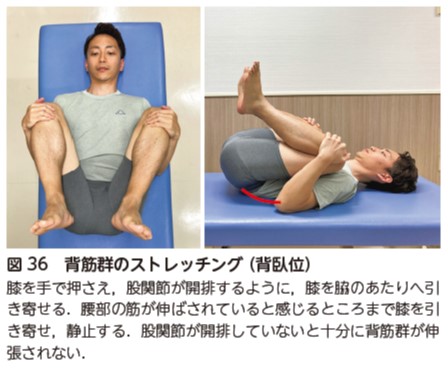

ホームエクササイズで行えるようにセルフストレッチングを指導する.ストレッチングは,狙った筋を伸張させた状態で20〜30 秒間保持する.20〜30 秒を1 セットとし,3〜5 セット行う.

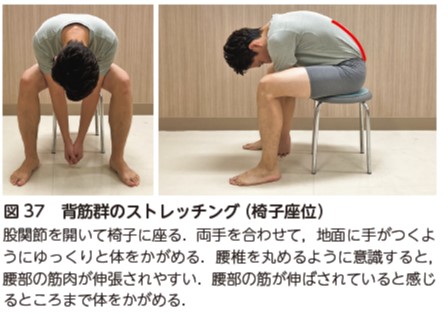

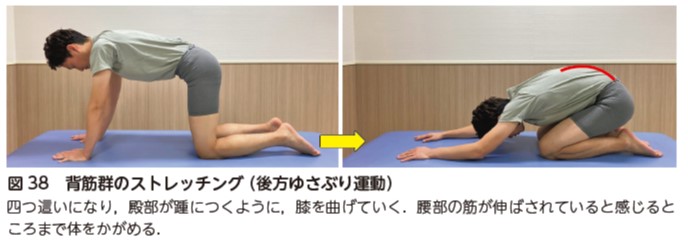

背筋群のストレッチングは,背臥位,椅子座位,後方ゆさぶり運動で行う(図36〜38).

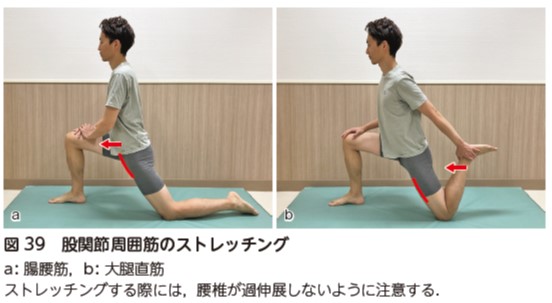

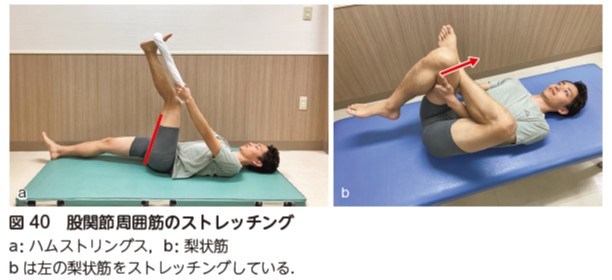

股関節伸展可動域制限は骨盤を前傾させ,前傾に伴い腰椎は伸展位になりやすい.そのため,股関節の伸展可動域制限に対するストレッチングを実施する.腸腰筋,大腿直筋,大腿筋膜張筋などの股関節前面筋をターゲットに実施する(図39).さらに,坐骨神経領域で疼痛を有している症例は,ハムストリングスや梨状筋の短縮を認めていることが多いため,ハムストリングスや梨状筋に対するストレッチングも行う(図40).

4)動的な腰椎屈曲運動

筋の協調的な収縮能力の改善を目的に,動的な腰椎屈曲運動を行う(図41,動画 1-8).

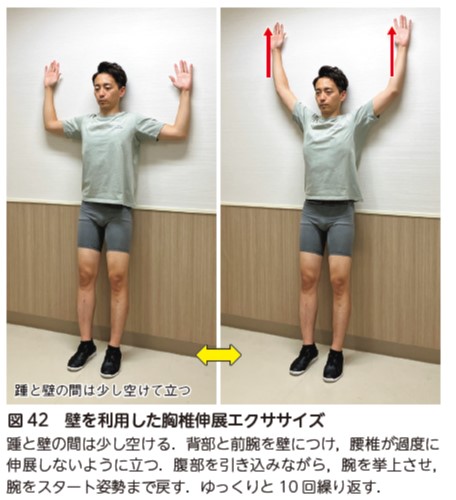

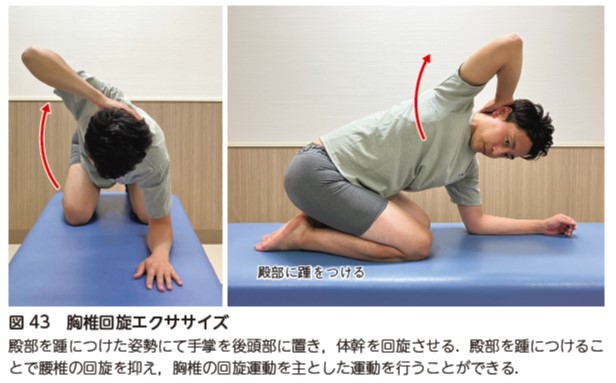

5)胸椎の可動域改善エクササイズ

胸椎の後弯は,立位時に腰椎の過度な伸展位を伴いやすいため,胸椎伸展制限に対する可動域改善エクササイズを行う(図42,動画 1-9,図43).

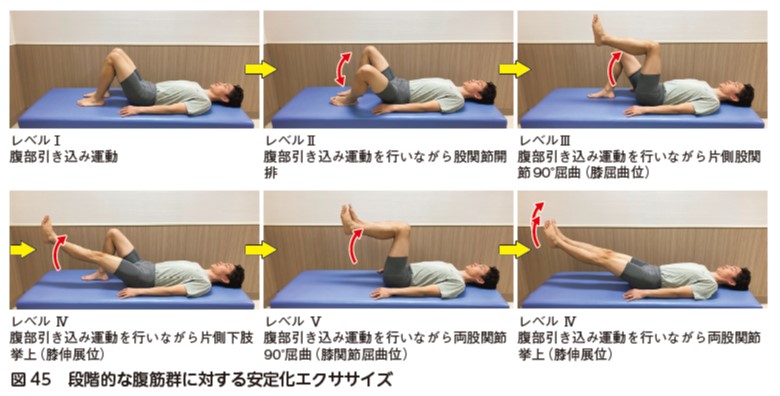

体幹安定化に対するアプローチ

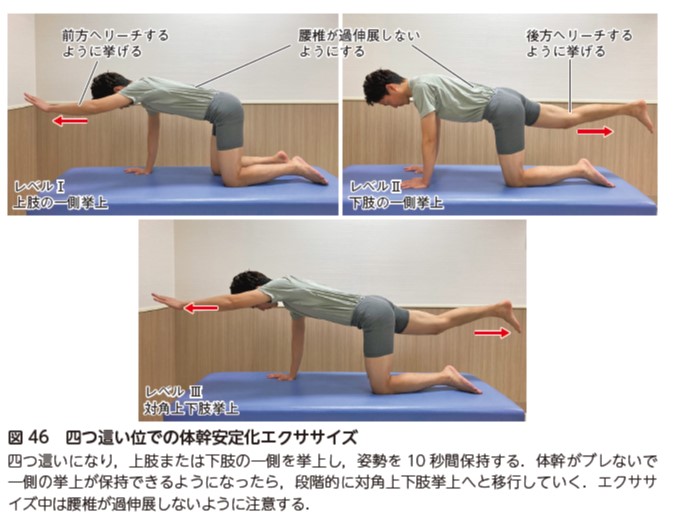

体幹の安定化には,腹筋群と背筋群の筋収縮が重要となる.腹筋群に対しては,ローカル筋(腹横筋)エクササイズである腹部の引き込み運動から開始し,段階的に負荷を増加させていく(図44,45).

背筋群に対しては,四つ這い位での体幹安定化エクササイズを段階的に進めていく(図46).

神経根障害に対するアプローチ

椎間孔拡大モビライゼーション(図21)や末梢神経滑走モビライゼーション(図22)で症状が軽減するかを確認し,症状が軽減するようであれば,評価で用いたモビライゼーションを用いて,神経根障害に対してアプローチを行う.

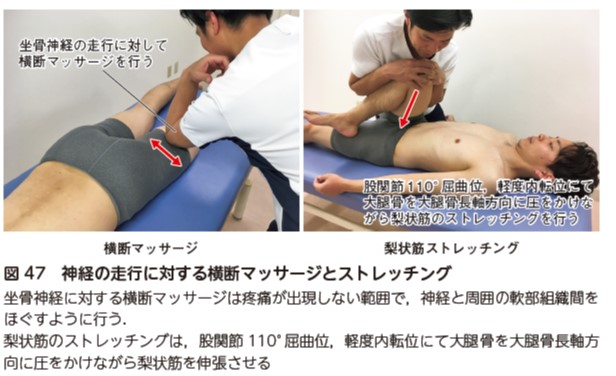

また,神経の走行に応じた横断マッサージや坐骨神経を絞扼しやすい梨状筋のストレッチングを行う(図47).

バランス機能に対するアプローチ

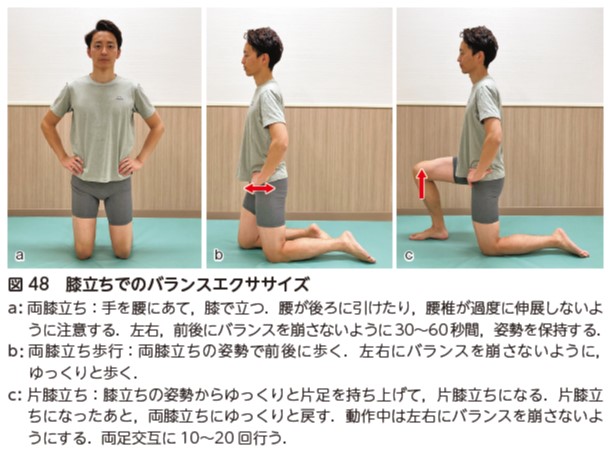

転倒予防を目的に,バランスエクササイズ(片脚立ち,タンデム肢位での姿勢制御エクササイズ,膝立ちエクササイズなど)を行う(図48).

持久力に対するアプローチ(有酸素運動)

自転車は歩行と違い,腰椎が屈曲位となり下肢の疼痛や痺れが出現しづらい.そのため,エアロバイクを用いた有酸素運動が推奨されている.

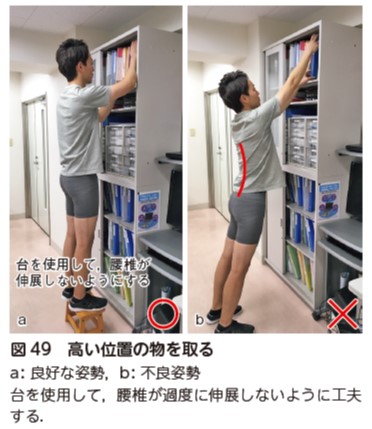

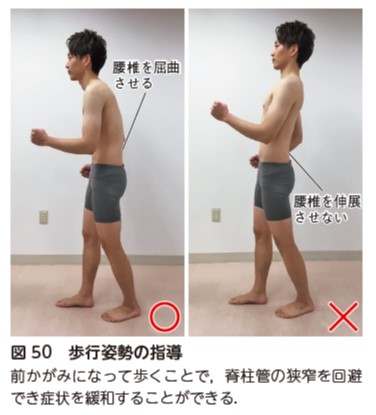

生活動作指導,補装具

腰部脊柱管狭窄症は,腰椎伸展で症状が増悪するため,腰椎が過度に伸展するようなADL は避けるように指導する.高い位置の物を取る際は,台などを使用するように指導する(図49).歩行中は,腰椎を伸展させないように,少し前かがみにして歩くように指導する(図50).杖やシルバーカーを利用すると腰椎屈曲位をとりやすくなり,腰椎伸展位を回避でき,症状を緩和することができる.腰椎コルセットを着用することで歩行距離や疼痛が改善する症例にはコルセットの着用を提案する.

3.保存的リハビリテーションの留意点

腰部脊柱管狭窄症は急激に症状が悪化する可能性もあるため,下肢の麻痺や馬尾神経症状が出現していないかを常に確認しながら運動療法を実施する.

4.予防のポイント

過度な腰椎への負担は,腰部脊柱管狭窄症を招く恐れがある.発生の予防には前かがみで重いものを持つなどの動作は避けるように指導する.

文献

4) Kim HJ, et al:The risk assessment of a fall in patients with lumbar spinal stenosis. Spine 36:588-592, 2011

5) Lee BH, et al:Comparison of effects of nonoperative treatment and decompression surgery on risk of patients with lumbar spinal stenosis falling:evaluation with functional mobility tests. J Bone Joint Surg Am 96:1-6, 2014

28) Tousignant M, et al:The Modified-Modified Schober Test for range of motion assessment of lumbar flexion in patients with low back pain:a study of criterion validity, intra- and inter-rater reliability and minimum metrically detectable change. Disabil Rehabil 27:553-559, 2005

29) Smuck M, et al:Objective measurement of function following lumbar spinal stenosis decompression reveals improved functional capacity with stagnant real-life physical activity. Spine J 18:15-21, 2018

30) 竹井 仁,他(編):系統別・治療手技の展開.改訂第3 版,pp206-224,協同医書出版社,2014

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

寄稿 2025.11.11

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![非特異的腰痛の運動療法[Web動画付] 第2版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/6317/0063/1820/111516.jpg)