看護・介護する人の腰痛ゼロをめざして 腰痛予防と緩和のためのセルフケア

[第7回] お灸を用いた養生法によるセルフケア

連載 小泉 洋一,関 恵子

2025.02.11 医学界新聞:第3570号より

(関 恵子)

お灸とツボ

お灸とは一般的にヨモギの葉から作られる「モグサ」を燃やし,その熱でツボを温める伝統的な治療法です。内臓やさまざまな臓器の活動による身体的状態と心理的状態が皮膚に反映されるポイントをツボ(経穴)と言い,皮膚の触察から探し治療点として利用します。WHOでは骨や筋肉といった特徴を頼りに361か所のツボの位置を標準化しており(註),押すと少し痛みを感じる圧痛点は比較的わかりやすい指標です。

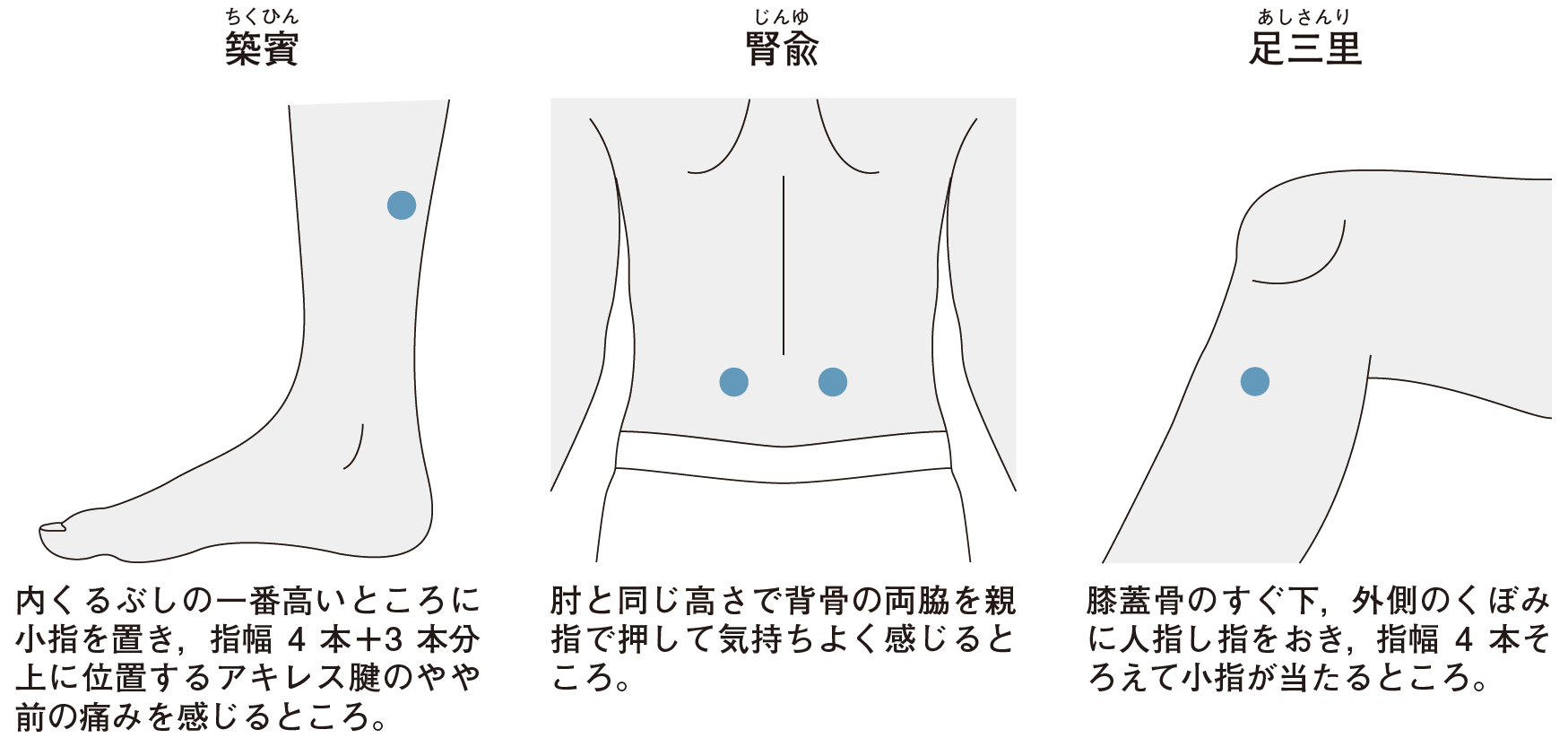

それでは腰痛に効く主なツボの位置をご紹介します。ツボは血行不良を起こしている箇所でもあるため,図1で示した位置を目安に軽く撫で,皮膚が弛緩して凹んでいるように感じられるところがツボとなります。その他にも,腰下肢の軟部組織損傷を来しやすい部位や神経走行部位にも腰痛に効くツボがあります。これらのツボは押すと健常者より高率に軽い痛み(圧痛)が出現します1)。指で軽く押すと気持ちよさや圧痛を感じるところを探しましょう。

ツボを温める温灸法

ツボに対しては指圧やマッサージ,鍼を刺すことによる東洋医学的治療法があります。その中でも筆者は,ツボを温めると皮膚が温度を感受して生理反応が起こり,内臓機能の自律的な調節反応を活性化したり,血管拡張によって痛みを緩和したりするなど,温熱刺激特有の効果を引き出せることから,お灸を据えて温める「温灸」に着目しています。

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

寄稿 2025.11.11

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![非特異的腰痛の運動療法[Web動画付] 第2版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/6317/0063/1820/111516.jpg)