レジデントのための患者安全エッセンス

[第2回] 患者安全の学び方と実践の仕方

連載 和足孝之

2024.05.14 医学界新聞(通常号):第3561号より

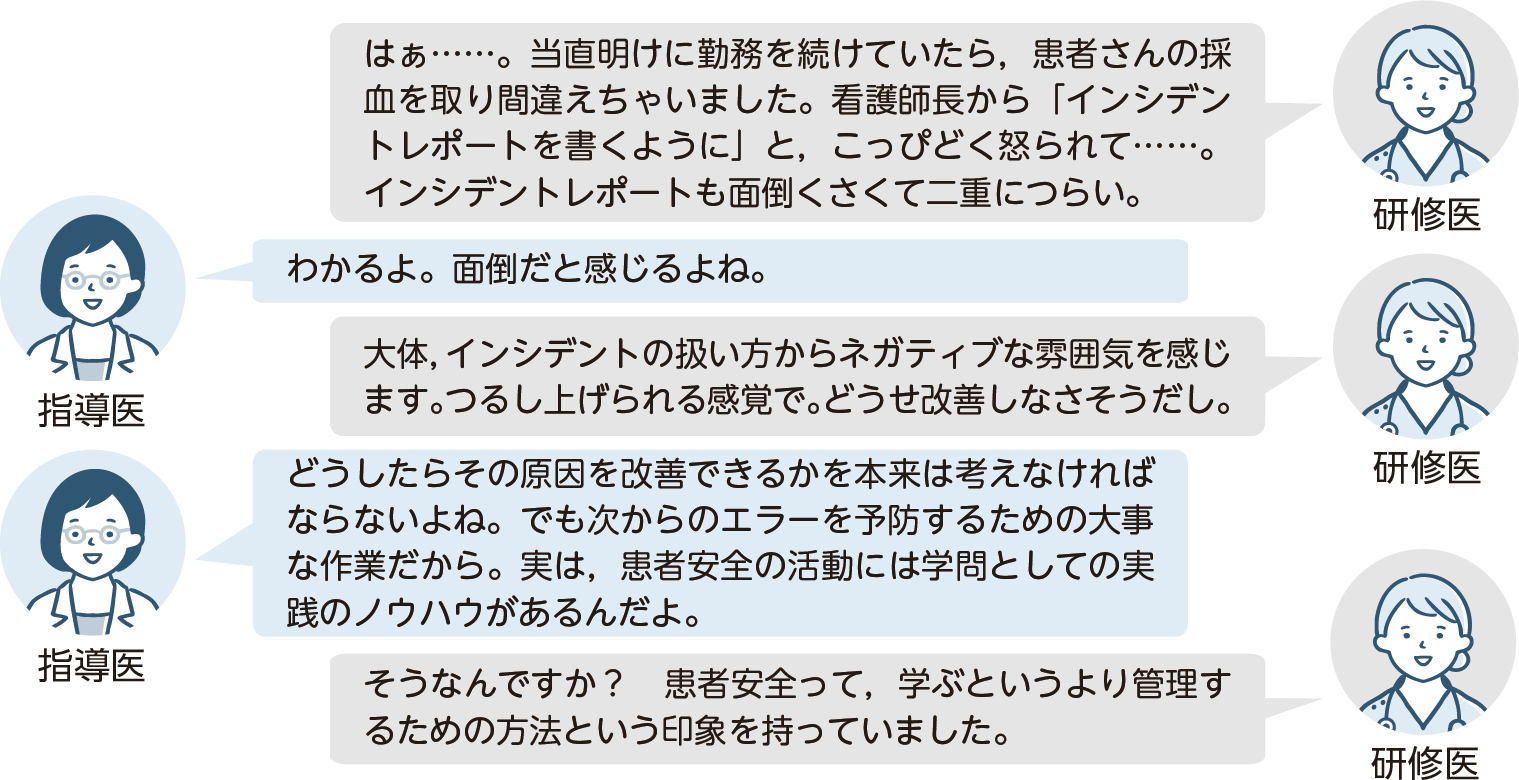

研修医の日常に密接に結びつく患者安全

何を隠そう筆者も研修医の時,「患者安全(医療安全)」という言葉を聞くと,どうも息苦しく,堅苦しく,罰則や叱責といったネガティブな印象を持っていました(恥ずかしい限りです)。患者安全学は,学問としては歴史が深いようで浅く,1990年代後半に米国医学アカデミー(IOM)が発表した「To Err is Human」という報告書が世界のランドマークとなり,注目されるようになりました。同報告書では,予防可能なメディカルエラーにより推定で毎年4万4000~9万8000人の患者が米国で亡くなっているとされ,政策レベルでの研究の推進や医療関係者の安全活動を活発化させる引き金になりました。結果的に患者安全学は,政策や戦略に導入することを目標に,エラーの原因を特定したり,安全性の指標を開発したりする学問として発展してきたのです1)。最近では,医療が潜在的に持つ有害性から,患者安全学を学ぶことは治療学を学ぶ以上に重要であるとの声も大きくなっています。

政策などという言葉を使うと,研修医の日々の業務とはかけ離れたものと感じるかもしれません。けれども患者安全は,医療者としてのわれわれの日常に密接に結びついているものばかりです。具体例を挙げてみましょう。米国では2011年,卒後医学教育認定評議会(ACGME)により研修医の連続勤務時間の制限が始まりました。この勤務時間の改革に伴い,インシデントやアクシデントの発生率に変化があったのか,つまり,改革の前後で良い効果をもたらしたのかどうかを検証した研究があります2)。研究に参加した研修医は合計1万4796人。潜在的な交絡因子を調整し研修医の働き方改革前後での変化を比較したところ,働き方改革実施後は研修医が報告した重大なエラーのリスクが32%低下,予防可能な有害事象のリスクも34%低下,さらに患者の死亡につながるエラーのリスクが37%低下しました。これらの結果から,研修医の労働時間の管理が医療過誤リスクを顕著に低減させる効果が示唆されています。

また一方で,長時間労働による有害性は,医療提供者側のみならず患者側にもより一層明らかにされるべきであることが,多くの海外文献で述べられてきました3, 4)。働き方改革が進む昨今の日本においても他人事ではなくなってきており,有害事象発生やうつ病発症などの事象と研修医の労働時間との関連を調査する研究が必要なの...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

和足 孝之 京都大学医学部附属病院総合臨床教育・研修センター准教授

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。