サイエンスイラストで「伝わる」科学

[第8回] “あざとい”戦略

連載 大内田美沙紀

2023.12.18 週刊医学界新聞(通常号):第3546号より

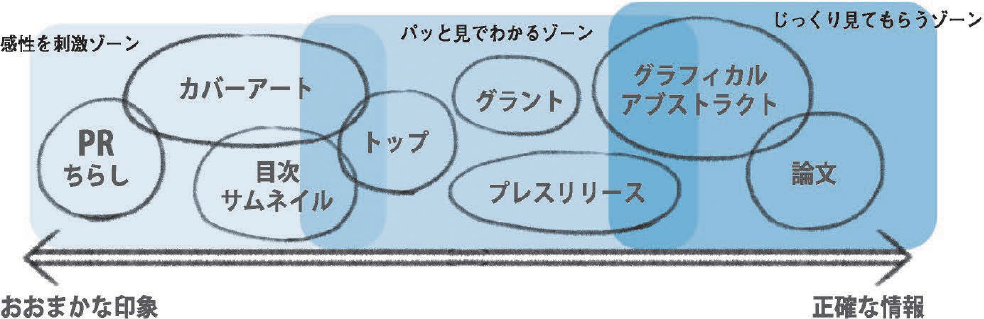

前回(本紙第3542号),前々回(本紙第3537号)はサイエンスイラストレーションの用途ゾーンにおいて「パッと見でわかるゾーン」についての需要や制作Tipsについて述べた(図1)。今回からは数回に分けて,おおまかでより強い印象を与えることに重きを置く「感性を刺激ゾーン」における戦略について紹介したい。

理性の前には必ず感性がある

人は何かを見たとき,どんなに理性的な人でも,まずは「かわいい」「きれい」「気持ち悪い」といった直感的な感性が働く。なんとなくわかる気がするが,この思考プロセスを意思決定論として提唱したのがノーベル経済学賞受賞者のダニエル・カーネマンである1)。

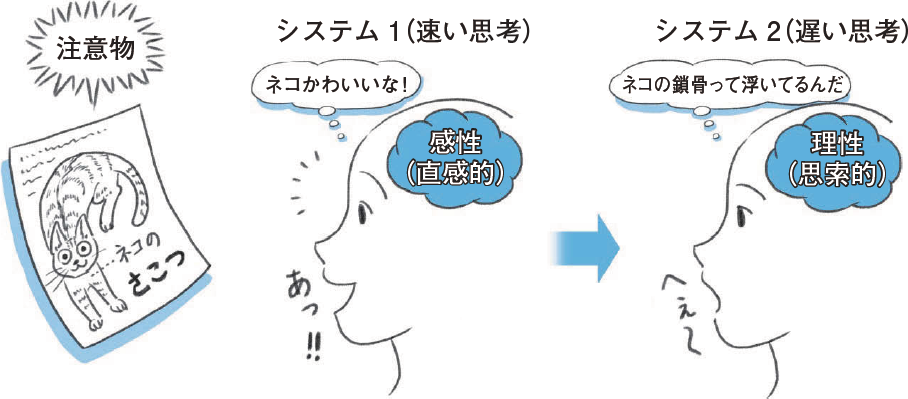

カーネマンは直感的で自動的に働くシステムを「システム1(速い思考)」,その後に遅れてくる理性的で思索的かつエネルギーを要するシステムを「システム2(遅い思考)」として,これら2つのシステムの相互作用によって人間の日々の意思決定がなされるとした。例えば,ネコのイラストが前面に出た,ネコの解剖学について説明するポスターがあったとする(図2)。これを見た人は,まずはシステム1が瞬間的に働いて「あっ! かわいい!」と思い,その後遅れてシステム2が動いて「へぇ~,ネコの体ってそうなってるのね」と,ポスターの具体的な内容に注意が向くのだ。

ポイントは,システム2を動かすには,システム1への刺激が重要であるということである。もしネコのイラストがなく,特にデザイン性のないテキストのみのポスターだったとすると,ネコの解剖学に注意を向ける人はごくわずかとなるだろう。

カーネマンはシステム2のことを「ものぐさ」だと言った。システム2の作動にはエネルギーを要するため,システム1がうまく刺激されなければ,「理性を働かせて注意を向ける価値はない」と判断され,素通りされてしまう。見る人にとってもともと興味がなく,難しそうなテーマであれば,なおさらシステム2を働かせるのは難しい。そうした無関心層へのアプローチこそ,システ...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

取材記事 2026.02.10

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。