サイエンスイラストで「伝わる」科学

[第9回] カバーを飾るイラスト

連載 大内田美沙紀

2024.01.29 週刊医学界新聞(通常号):第3551号より

前回(本紙第3546号),「感性を刺激ゾーン」における“あざとい”戦略の理屈についてお話しした。今回も引き続き同ゾーンにおけるイラストの例として,学術誌のカバーアートを紹介したい。

カバーアートの絶大なPR効果

今や何万とある査読付き学術誌の中で,トップジャーナルの国際学術誌として影響力が強く有名なのは,通称“CNS”と呼ばれるCell,Nature,Science誌だろう。これら3誌のカバーデザインの共通点として,画像やイラストを表紙の端まで引き伸ばして,その上に誌のロゴを載せている点がある。それぞれの誌のWebサイト1~3)でこれまでのカバーをアーカイブとして見ることができるが,どの号も非常に魅力的に作られている。

感性を刺激するカバーの学術誌は前回説明した理論から,研究者のみならずそれ以外の人をも惹きつける。学術誌の影響力はもちろん投稿された論文の内容によるものだが,力がある学術誌だからカバーに凝る余裕があり,カバーに凝るからさらに人を惹きつけるというプラスの循環になっているように思える。こうしたカバーの制作は学術誌が抱えるデザイナーによるものがほとんどだと思われるが,実は掲載が決まった論文投稿者にカバーアート案の提出を促す場合もある。

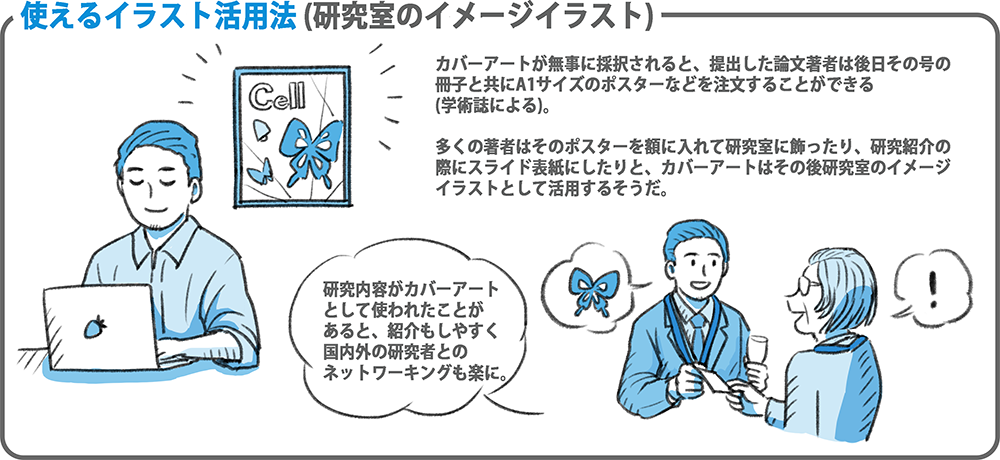

筆者は研究者とつながりを持つようになってから何度かカバーアート案の制作依頼を受けた機会があり,2018~23年の間に計12回,制作したイラストがカバーに採択された。カバーを飾ることは,その号の代表的な論文であることを意味する。雑誌社は論文が公表された瞬間にカバーアートと,その元となった論文情報をWebサイトやSNS等で拡散し,その後もアーカイブとしてあらゆる媒体に残り続けるため,研究のPR効果は計り知れない。研究者にとっても,投稿した学術誌のカバーを飾ることは研究者人生に大きく影響し,研究のシンボルアートとして残り続ける(使えるイラスト活用法)。

「何だろうこれ?」と思わせるカバー

これまで私が手がけたカバーアートは,研究内容を直接示したものより,メタファーとして別のモチーフを使って表現したものが多い。例えば,Cell Stem Cell誌のカバー(Volume 24,Issue 4,図1左)では,多様性のあるさまざまな犬種をモチーフとした。サイズの合わない帽子をかぶっている犬の毛糸を編み直しマフラーにすることで(このときロゴマークの一部を編み棒に改変する許可を得た),多様な犬たちみんなが笑顔でマフラーを巻いているイ...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。