排便トラブルの“なぜ!?”がわかる

[第6回] 食事以外の患者指導にまつわる排便トラブル対応

連載 三原弘

2023.11.27 週刊医学界新聞(看護号):第3543号より

効果のある薬剤が存在することは大変ありがたいですが,費用がかかる上,有害事象のない薬剤は存在しません。薬剤以外で排便トラブルが解消されるとよいですね。前回は,食事にまつわる排便トラブル対応をまとめました。今回は,いきみ(怒責),運動や体の冷え,心理的異常・性格の排便トラブルとの関連性について患者指導のポイントを整理しました。時間の空いた時に話題にしてみてください。

〇×クイズ

本文を読む前の理解度チェック!

①身体が温まると排便は良好となる

②交感神経優位になると排便が良好となる

③不安のコントロールが便秘症状の改善に役立つ

快便を得るため,排便時に気を付けることはありますか?

まずは基本的な排便姿勢に関する指導です。連載第1回で紹介しましたが,「考える人」のような前傾姿勢や洋式トイレ用足台によるスクワット様姿勢が重要です。その上で必要なのが怒責の回避です。怒責は血圧や頭蓋内圧の上昇を生じさせ,心疾患や脳血管疾患などがある場合は悪化させる恐れがあります。便秘により排便が困難になると,怒責を行う機会が増えます。また,硬便は痔核や裂肛の原因となるため,なるべく怒責をかけないよう,患者さんに指導してください。怒責が必要な場合は下剤の調整を医師に依頼しましょう。

運動って便秘と関連があるんですか?

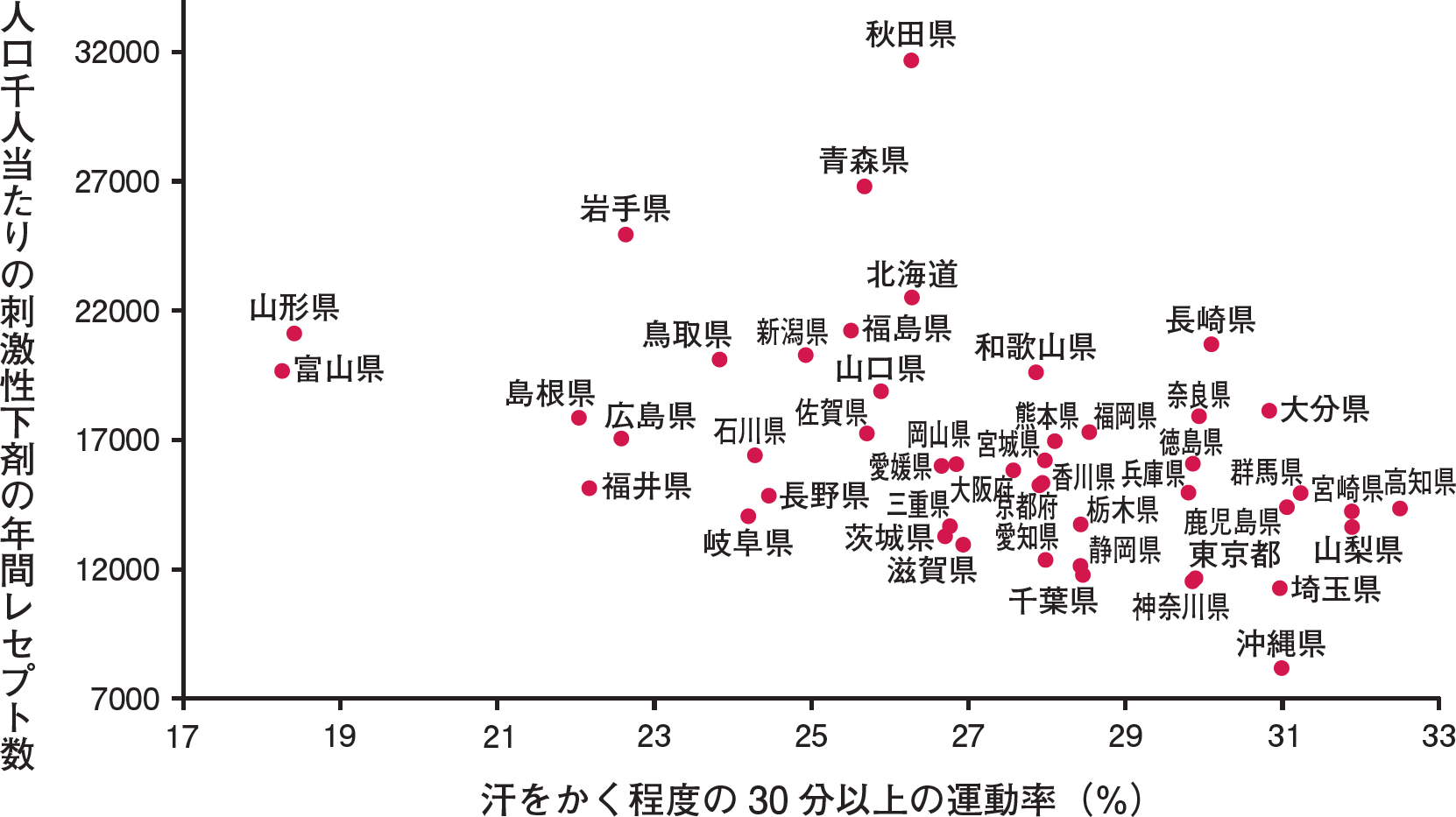

第3回で紹介したように,普段は便秘でない健常人でも長期臥床すると60%で便秘になることから,運動量と便秘は密接な関係にあると言えます1)。そしてここで重要なのが体の冷えの問題です。動物実験の結果であり,詳細な機構は明らかではないものの,腸管が冷えると,蠕動運動が低下するとともに異常な強い収縮が増えるとされています2)。すなわち,生理的な蠕動運動を維持するにはお腹を冷やさないことが大事なのです(○×クイズ①)。また,厚生労働省が公開しているNDBオープンデータ(都道府県別のレセプト情報と特定健診情報)に基づいて,私たちが疫学的な検討を行ったところ,汗をかく程度の30分以上の運動を行う頻度の高い集団は,刺激性下剤の使用率の低下と相関関係にありました(図1)3)。

都道府県別のレセプト情報と特定健診情報(NDBオープンデータ)に基づいて解析を行うと,汗をかく程度の30分以上の運動を行う頻度の高い集団は,刺激性下剤の使用率の低下と相関関係(r=-0.44)にあった。

一方で,体力に衰えの見え始めた高齢者に運動してもらうのは容易ではありません。そもそも高齢者は緩下剤の内服率が高いとされ,地域在住高齢者の10.2%が日常的に緩下剤を内服しているとする報告や,老人ホーム居住者に限れば内服率が50%まで高まることが報告されています4, 5)。そこで,30分以上の汗をかくような運動ができない患者さんに対する運動レベルに応じた患者指導法を,以下に紹介します。

◆汗をかく運動なんてできない

患者の好みに応じてストレッチ,ヨガ,バランスボールなどの簡単な体操を30分程度するように伝えてみましょう。私のお勧めはバランスボールです。純粋な便秘患者を対象としたランダム化比較試験ではありませんが,生活指導のみの群と生活指導に...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.03.24

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。