発達障害の特性がある学生・新人をサポートし,共に働く教育づくり

川上 ちひろ氏に聞く

インタビュー 川上 ちひろ

2025.08.12 医学界新聞:第3576号より

医療者教育の現場では,発達障害の特性が見られる学習者への対応に悩む教育者は少なくない。診断の有無にかかわらず,学習上の困難は誰にでも起こり得ることを前提に,個々の困りごとに応じた柔軟な支援が求められている。本インタビューでは,『学生や新人が「発達障害かもしれない」と感じたら』(医学書院)を上梓した川上ちひろ氏に,学習者の多様性が広がる中で教育者が大切にすべき視点や支援方法について話を聞いた。

医療現場での対応の難しい学習者

――医療者教育に携わる中で,発達障害を持つ学習者の教育・支援を専門にされた経緯を教えてください。

川上 もともと公立の小中学校で養護教諭をしていたこともあり子どもの発達障害には関心があったので,2000年頃から発達障害のある子どもたちをサポートするNPOで活動を始めました。そこでの経験と,現在も続けている医学教育分野での研究活動から,「もしかして医療者を志す学生の中にも発達障害の特性のある方がいるのでは」と感じたことがきっかけです。

――医療者教育の現場でも,同じような問題意識は当時からあったのでしょうか。

川上 当初は医療系の学生や新人の発達障害について取り上げても,心当たりのなさそうな反応が多かったです。医療者の中に発達障害の特性がある方がいるとの考えは,なかなか受け入れられませんでした。しかし医療現場や教育機関には,診断の有無にかかわらず発達障害の特性を持つ学習者は存在していると感じており,教育者が対応に苦悩する状況が生じていると考えていました。

学習者と教育者の困りごとの溝を埋める

――近年は発達障害という言葉を目にする機会が増え,当事者に対するとらえ方も変わってきたと感じます。

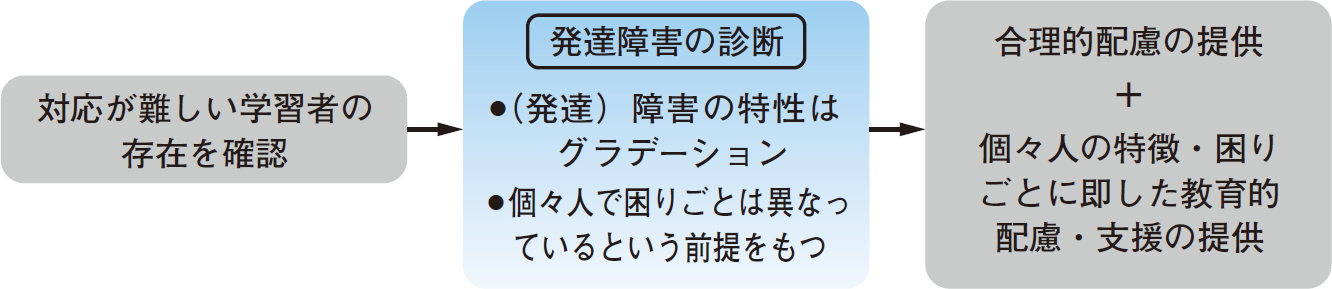

川上 私もそう思います。障害という言葉自体に「できないことが多い」というマイナスなイメージはあるものの,個性の一つとしてとらえる考え方も少しずつ広まっています。ただ,教育の現場では発達障害の特性がある学習者に特化した特殊な対応が必要だと考えられがちです。しかし,診断の有無だけで対応を大きく変えてしまうと,サポートの機会を失ったり,学習者の努力不足ととらえられたりする危険があります。教育・学習上の対応への困難は,発達障害の有無にかかわらずどの学習者でも生じ得るので,診断名は参考程度とし,あくまで個人の特徴をとらえて合理的配慮・教育的配慮(註)を考えていくことが大事です。個々人の特徴や困りごとに即して,教育者として学習者をどうサポートするかをシンプルに考えることが必要になります(図)1)。

診断の有無で対応を変えるのではなく,個々の特性や困りごとに応じた柔軟な配慮・支援を行う。

――そうした前提を踏まえた上で,実際に困りごとを抱える学習者に出会った時に,教育者はどのようにかかわるべきでしょうか。

川上 教育者側と学習者側の困りごとが異なっているケースが多いので,お互いの困りごとを確認するコミュニケーションが大事だと思います。例えば,教育者側は「思ったように育ってくれない」と困る一方で,学習者側からは「誰に何を聞いたらいいかわからないから動けない」といったケースです。また,学習者がうまくできないことに教育者自身が困...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

川上ちひろ(かわかみ・ちひろ)氏 岐阜大学医学教育開発研究センター 准教授

養護教諭として岐阜県の公立小中学校に勤務した後,2001年に退職。05年に岐阜大医学部看護学科を卒業し,保健師・看護師資格を取得。12年名大大学院医学系研究科博士課程修了。11年より助教を経て現職。専門は発達障害を持つ学習者の教育・支援。『学生や新人が「発達障害かもしれない」と感じたら』(医学書院)など著書多数。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

取材記事 2026.02.10

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。