てんかん個別化医療への挑戦

久保田 隆文氏に聞く

インタビュー 久保田 隆文

2025.08.12 医学界新聞:第3576号より

てんかんの治療では,脳波検査や画像検査などの臨床情報をもとに薬剤選択が行われる。個々の患者に適した薬剤が見つからないケースも存在する中,近年は遺伝情報を活用することで,個別性の高い治療の実現が期待されている。東北大学の医療系大学院生らによるチーム「perple(パープル)」は,誰でも手軽に活用できるマルチオミクス解析と薬剤選択支援AIの開発に乗り出した。本インタビューでは,perple代表である久保田隆文氏に,プロジェクトの立ち上げ背景や現在の進捗,そして将来的なねらいを聞いた。

薬剤抵抗性てんかん克服のカギとなるマルチオミクス解析

――てんかん治療における現在の課題について教えてください。

久保田 てんかん自体が多様な原因や症状を含む疾患であるために,患者ごとに最適な治療法を導き出すのに時間がかかることです。現在,てんかん治療の中心は薬物療法です。発作の様子,脳波検査,MRI・CTなどの画像検査から発作型を評価し,それぞれの型に対してガイドラインで推奨される薬剤を選択していきます。しかし,適切と思われる薬物療法を行っても発作が十分に抑えられない場合もあります。単剤あるいは多剤併用で2種類以上の薬剤を投与しても効果が見られない場合は薬剤抵抗性てんかんと診断され,薬剤の再検討や手術,その他の治療法が検討されます。薬剤抵抗性てんかんは,てんかん患者の30%を占めており1),最適な薬剤を模索する中で発作が増加したり,重篤な副作用が出たりすることがあります。

――治療法選択の最適化をめざす研究は進んでいるのでしょうか。

久保田 道半ばの段階です。がんなどの他分野では,遺伝情報,タンパク質,代謝物といった複数の階層の情報を統合するマルチオミクス解析が薬剤選択に効果的であることが示されつつあります2)。てんかん分野では,特に遺伝情報に関しては,てんかんに関連する遺伝子が約1000ほど明らかになっています。中には薬剤選択に影響を及ぼす特異的な変異があることもわかっていますが3),課題は検査体制にあります。日本において,遺伝情報に基づくてんかん個別化医療を実現するための遺伝子検査の実施率は低い状況です。このような背景から,一人ひとりに合ったてんかん個別化医療を実現するために,東北大学の医療系大学院生を中心としたプロジェクトperpleを立ち上げました。

個別化医療の実現に向けたperpleの取り組み

――perpleで行っている活動を教えてください。

久保田 薬剤抵抗性てんかんの克服に焦点を当て,ゲノムを中心としたマルチオミクスデータを用いた薬剤選択の最適化および副作用の軽減をめざすプログラム医療機器の開発を進めています。将来的には,診療で手軽に使えることをめざし,薬事承認や保険収載目標にしています。

――そうした未来の実現に向けて,perpleでは具体的にどのような研究が動いていますか。

久保田 主に二つの研究テーマを進行中です。一つはてんかんの発症にかかわるマルチオミクスの要因を明らかにする研究です。何万人分というゲノム情報やオミクスデータを保有する日本最大規模のゲノムコホートである東北メディカル・メガバンク機構の協力を得て,てんかん発症の原因探索と予測を進めています4)。また当院のてんかんセンターのデータも活用し,てんかんの病態解明と治療反応性予測の研究も行っています。

もう一つは,てんかん患者のゲノムデータと過去に効果があった薬剤情報とをひもづけた薬剤選択支援AIの開発研究です。現在はデータ数が不足しているため,過去の文献も参考に研究を進めています。

――最終的な目標はマルチオミクスデータを活用した高精度の薬剤選択支援AIの開発ですか。

久保田 ええ。そのためにもまずはゲノム情報のみに基づいたてんかんゲノムプロファイリング検査を開発できればと考えています。その後は段階を踏んで,ゲノム以外のオミクスデータ,例えば脳波データの追加を検討しています。というのも,脳波はてんかん診療における重要な指標であり,既に一般的に普及しているからです。一方で,脳波判読はそもそもの難易度が高く,てんかん治療において最適な薬剤選択を実施するためのハードルになっています。AIが脳波データを直接解析し,ゲノムデータなど他のオミクスデータと統合することで,薬剤の効果に影響するパターンの発見,最適な薬剤選択につながると期待しています。

――ビックデータを取り扱うに当たっては,相応のシステム作りも重要になると考えます。

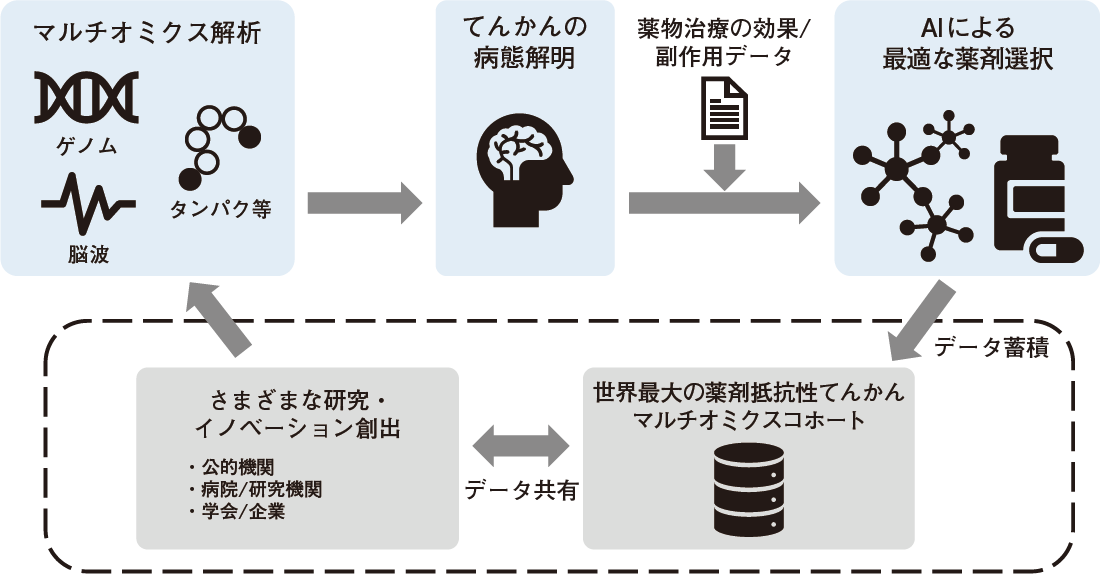

久保田 おっしゃるとおりです。現在日本では研究施設がそれぞれてんかん患者のデータを持っており,共有されていません。世界的に見ても,薬剤抵抗性てんかん症例のゲノムコホートを国レベルで構築しているところはないです。先日,国立がん研究センターがんゲノム情報管理(C-CAT)に登録されたデータが10万人を突破したことが報告されました5)。これが実現できたのは,国民皆保険とひもづけて検査データが自然と集まってくる仕組みになっているからです。てんかん版のゲノムプロファイリング検査の保険収載をめざした取り組みと並行して,てんかん分野でもそうしたデータ共有の基盤を整備できればと個人的に思っています(図)。

点線部は,がん医療で運用されているC-CATのシステムをもとに,久保田氏が描く“てんかん版C-CAT”のイメージ。

てんかん治療の未来を切り拓く

――perpleプロジェクトにかける先生の思いを聞かせてください。

久保田 われわれの存在意義は「世界中のてんかん患者への最適な治療と支援を通じて,幸せな人生の実現をする」ことにあります。てんかん発作があると,運転制限や就労への影響など患者の生活は大きく制限されます。われわれが開発をめざしている医療機器は,てんかん患者の発作・副作用を減らすことにつながり,患者の生活での制限を緩和させる可能性があります。日本,そして世界中のてんかん患者にもわれわれのサービスが届き,より充実した生活が送れるようにサポートできると信じています。具体的には,2030年までに国内外50万人の患者にオミクス解析を届けることをめざし,まい進していきたいです。

これからの20,30年で,てんかん治療は劇的に進化するエキサイティングな分野になるはずですので,私自分もその進化・発展に大きく貢献したいです。究極的には,やはりてんかんを根治できる病気にしたい。特に,特発性全般てんかんのような多因子遺伝がかかわっている難治タイプでも,最終的には治せるようしたいとの思いで研究開発を進めています。perpleによる医療機器の社会実装と協働活動を通じて,てんかん患者がより自分らしく生きられる社会を実現したいです。

(了)

参考文献・URL

1)JAMA Neurology. 2018[PMID:29279892]

2)Nature. 2022[PMID:34875674]

3)Epilepsia. 2023[PMID:36808730]

4)東北大学大学院医学系研究科・医学部.マルチオミックスと臨床データを利用したてんかんの病態や治療の予測モデルの開発.2023.

5)国立がん研究センター.保険診療でのがん遺伝子パネル検査の登録患者数が10万例に到達.2025.

久保田 隆文(くぼた・たかふみ)氏 東北大学大学院医学研究科神経内科学分野 / てんかん学分野

2016年聖マリアンナ医大卒。手稲渓仁会病院,札幌西円山病院での研修後,19年米Case Western Reserve大へ留学。帰国後,21年より東北大神経内科分野,23年より同大てんかん学分野に所属し,脳神経内科・てんかん分野を中心に臨床・研究・教育を行う。23年より現職。

X ID:@TakafumiKubota

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

取材記事 2026.02.10

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。