排便トラブルの“なぜ!?”がわかる

[第1回] 排便の生理と異常

連載 三原弘

2023.06.26 週刊医学界新聞(看護号):第3523号より

排便トラブルは,あらゆる場で発生します。本連載では,排便トラブルで悩む患者さんの次の一歩を,現場で奮闘する看護師さんが自信を持ってサポートできるよう,〇×クイズを羅針盤にポイントを整理しました。各現場で必要な排便トラブル対策を身につけてください。

〇×クイズ

本文を読む前の理解度チェック!

①大腸内の胆汁酸量が増加すると便秘になる

②スクワット姿勢にすると排便しやすい

③便秘時に下痢便が出ることはない

ストレスによる過敏性腸症候群や高齢化による便秘が増加すると,患者さんの健康やQOLを悪化させるだけでなく,患者家族と医療・介護関係者の負担を増やします。第1回は今後の連載を見通して,「排便の生理と異常」を可能な限りわかりやすく説明します。

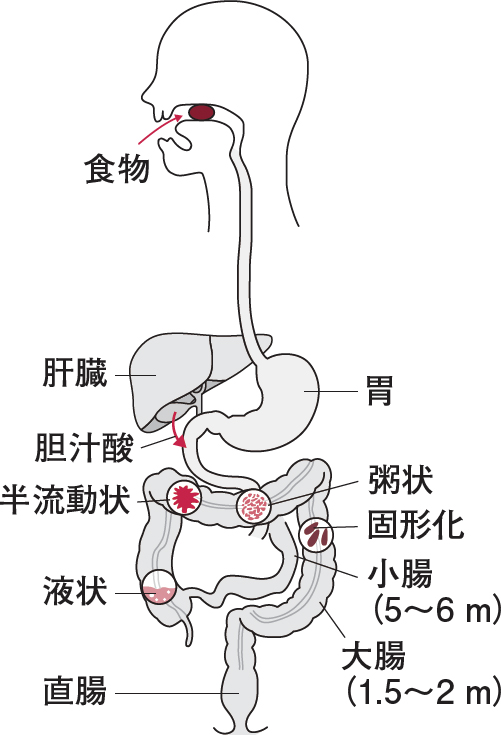

便はどう形成されるのか

まずは排泄に至るまでの流れです(図1)。口(または胃瘻)から入った食べ物は胃で胃液によって消化された後,十二指腸で自然の下剤である胆汁酸と混ざります。全長5~6 mにわたる小腸で細かく分解され,水分と栄養分の80%が吸収されます。その後,水分が吸収されながら全長1.5~2 m,直径5~7 cmの大腸を移動し,固形化した糞便が直腸の前で溜まります。糞便の移動には,下記の項目が重要とされています。

・調和の取れた大腸の動きによる推進力

・大腸癌などによる腸管の狭窄がないこと

・ちょうどの便ボリューム

・適度な水分吸収

便ボリューム(連載第5回),水分吸収(連載第2・7回)の問題については今後の連載で詳しく紹介していきますので,今回は「調和の取れた大腸の動きによる推進力」に絞って解説します。

大腸の動きには,糞便からの適度な刺激,腸管平滑筋の適度な収縮,副交感神経優位な状態が求められます。1つ目の糞便からの刺激として代表的なものは,腸内細菌と胆汁酸です。前者は,善玉菌が作る乳酸や酪酸が糞便から与えられる適度な刺激となり,不規則な生活などで悪玉菌が増加しガス産生が増えると,過剰な刺激となります。後者の胆汁酸は,95%以上が終末回腸で再吸収される一方,大腸に流入した残りの5%が大腸粘膜からの水分分泌,大腸運動,直腸感受性を増加させます。高齢者では胆汁酸量が減少,下痢型過敏性腸症候群では増加し,それぞれ便秘,下痢の原因になる場合があります(○×クイズ①)。

2つ目は,腸管平滑筋の収縮による影響です。末梢神経に障害が起こる糖尿病やパーキンソン病,抗コリン作用などの大腸運動を抑制する薬剤,あるいは腸管神経を麻痺し得る刺激性下剤の連用で腸管平滑筋の収縮が障害されます。

3つ目は副交感神経が優位な状態です。この状態で朝食を食べると,胃結腸反射が起こりやすく,糞便が直腸に移動します(図1)。しか...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

三原 弘(みはら・ひろし)氏 札幌医科大学総合診療医学講座 准教授

2002年富山医薬大(当時)卒。同大内科学第三講座(消化器内科)入局。08年生理学研究所・岡崎統合バイオサイエンスセンター細胞生理研究部門に国内留学。15年富山大医学部医学教育センター助教。19年同大病院第三内科診療講師。22年9月より現職。これまでに急性腹症診療ガイドライン作成委員,慢性便秘症診療ガイドライン作成委員などを務める。著書に『うんこのつまらない話』(中外医学社)。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。