精神科と脳神経内科の連携で実現する最良のてんかん診療の形

対談・座談会 兼本 浩祐,松本 理器

2025.08.12 医学界新聞:第3576号より

シルビウス溝は精神医学と神経学を分かつ境界である――1)。これは,てんかん学者であるGibbsの言葉だ。精神科,脳神経内科それぞれの強みを生かして連携し,最良のてんかん診療を実現するには何が必要か。書籍『4つのStepで考える てんかんの精神症状』2)(医学書院)を上梓した精神科医・兼本氏と,脳神経内科医である松本氏の対話を通じて考えていく。

松本 私が医学部5年生だった約30年前,兼本先生が当時在籍していらした宇多野病院で病院実習をさせてもらいました。どのような内容であったか詳細には覚えていませんが,さまざまなてんかん症例に関して闊達にディスカッションを行っていた様子が思い出されます。兼本先生とお会いしたのはそれが初めてですね。

兼本 松本先生が実習にいらした頃のことはよく覚えています。とても優秀な人が見学に来るらしいと医局で話題になっていました。松本先生とはそれから何度もお会いしています。松本先生に関して特に印象に残っているのは,2015年にイスタンブールで開催された国際てんかん連盟での出来事です。その時の大会長が松本先生のことを「ライジングスター」と呼んでいました。やっぱりすごい先生だったのだと改めて気付かされました。本日の対談はどうぞよろしくお願いします。

精神科と脳神経内科の境界線

兼本 William G. Lennox(1884-1960)とFrederic A. Gibbs(1903-1992)はよく知られたてんかん学者ですが,2人とも側頭葉てんかんについて記念碑的な論文を執筆しています。Lennoxの論文3)は古典的であり少し読みにくいものの,Gibbsの論文1)はクリアカットで,1951年に出版されたにもかかわらず,今読んでも内容に遜色がないほどにわかりやすいです。そんなGibbsは「シルビウス溝は精神医学と神経学を分かつ境界である」と記しています1)。いわゆる辺縁系を巻き込むてんかん発作に難治かつ精神科的合併症が多いのに対して,新皮質由来のてんかん発作では精神科的合併症があまりみられないことを指摘したものです。つまり,前者は精神科が,後者は脳神経内科が得意とする領域であるということになります。

松本 見事な指摘ですね。精神科,脳神経内科の両者が診療したほうが良い疾患はいくつかあるのですが,最たるものは認知症とてんかんです。特にてんかんは薬剤治療が近年発展し,コントロールしやすい疾患になってきました。しかし精神症状を来し,対応に難渋するてんかん患者はいまだに存在します。とりわけ側頭葉の内側にある海馬や扁桃体は情動が関係しやすく,これらに関連したてんかんは精神症状を合併する傾向があります。こうした患者を苦手とする脳神経内科医は数多く存在し,精神科医との連携の重要性を非常に感じています。

兼本 一方の精神科におけるてんかん診療は,さながら“宮大工”のようです。今後ますますてんかん診療にかかわる精神科医は少なくなっていくことが予想されます。伝統技能とも呼べる診療スキルを受け継ぐ優秀な若手の精神科医は今後も登場し続け,存在価値も高いと考えられるものの,精神科医の関心のメインストリームに返り咲くことはないでしょう。臨床研修において2020年度から再び精神科が必修科目に位置づけられたことは追い風になるかもしれませんが,多くの研修医はてんかんに興味を持つまでには至らないだろうと想像をしています。

キャリアを重ねて気づく「自身の限界」

兼本 てんかんを持っていらっしゃる方の大半は,ガイドラインに基づいた薬剤を投与すれば症状が改善します。全般てんかんと焦点てんかんの診断をつけるだけでもみるみる良くなっていく。逆にいえば,少し勉強すれば治療成果がてきめんに感じられます。

松本 エビデンス通りの結果が導かれるケースは多いですよね。

兼本 ええ。そうすると今度は自分がデキる医師になったと錯覚してしまう。そうした錯覚に陥った時期が自分にもありました。しかし経験数が増えてくると,うまくいかないケースが目に付き始めます。薬剤でコントロールできる人たちはしばらくすると3か月に一度の受診になって来院回数が減り,なかなか発作が止まらない方の受診回数は増えこそすれ減りませんから,外来では段々と難治の方の人数が増えてくることになります。もちろん,手術や新薬の投与など,できることは可能な限り試すわけですが,「自分全然ダメじゃん」と落ち込む機会が増えてくるわけです。

松本 私も同じでした。医学部を卒業し,エビデンスに基づき記述がなされた教科書に一通り目を通して臨床経験を数年積んだ頃,どんな患者でも対応できるという自信がみなぎっていました。しかし,それだけでは不十分であることに気が付いたのです。エビデンスをしっかりと学んだ上で,「この先生に診てもらおう」と患者に信頼してもらうには経験も大切です。てんかん診療における経験というのは,一人で試行錯誤してもなかなか身につきません。10年,20年の経験を有し,診療のロジックを理解している医師のシャドーイングをするなどして,患者とのかかわり方を盗み取っていく。例えばてんかん診療で最も重要な病歴の取り方です。どういう症状・疾患が潜んでいるのかを病歴,そして検査を通じて見極めていく。こうした思考プロセスは,教科書に書かれていません。教科書や論文で知識を得た後は,一つの症例に立ち返り,先輩と共に学ぶことが,診療スキルをアップデートするには大切です。自身の限界に出会った時が殻を破るチャンスと言えるのかもしれません。

兼本 先生のおっしゃるように,古臭く思えるかもしれませんが,いわゆるシャドーイングは大事ではないかと思います。何物にも代えがたいと言えるかもしれない。最近はWeb上に知識は何でもと言っていいほど転がっており,その情報をもとにした独学が必要であることは間違いではありません。けれども,情報の重みづけや全体としての方向性を同僚とのディスカッションがまったくないままに鵜呑みにするのは,特にこの分野に慣れていない人には危険です。新しいことは,人に聞かないとわからないことのほうが多いと個人的には思っています。最近も松本先生に辺縁系の脳炎に関して教えていただく機会がありました(笑)。

松本 抗VGKC複合体抗体陽性脳炎の件ですね。

兼本 そうです。40年近く臨床に携わる中で,昔ながらの脳炎などの症状は認めないのに,てんかんが発症した後で,急速に記銘力障害が進む症例を何度か経験していたのを思い出します。当時は原因も対処法もわからずそのままになってしまっていましたが,新しい疾患概念である抗VGKC複合体抗体陽性脳炎というものがあると聞き知ったわけです。しかしながら,なかなか複雑な疾患概念で論文を読んでも患者さんが来た時に診断できる自信がない。そこで,当時私が教授の立場であったことを利用して,日本で一番詳しい松本先生に講義をしていただいたのです。しかもひどい話ですが,自分が理解できるまで3回も来てもらいました!

松本 私の説明がつたなかったからですよね(笑)。

兼本 いやいや,とても明快な解説だったのですが,私の理解が追い付かなかっただけです。年齢を重ねると,すでに知っていることは難なくできても,新しいことを習得するのは段々難しくなってきます。脳炎の話題はそうしたハードルがあったのですが,初診での診断にどうしても必要な知識だと思ったのです。ですから執念深く,松本先生を呼んで勉強をさせていただいた。

松本 私も医師になって30年が経過しました。しかし知らないことはまだまだあります。近年は働き方改革が義務付けられて自己研鑽に頼る部分が大きくなりました。専門的な診療に足る能力を身に着けているのかを,自身のプロフェッショナリズムに基づいて向き合っていく必要が高まっています。生涯学習ですね。

兼本 その通りです。今までの疾患体系に合わないから頭ごなしに「違う」と全て否定してしまうと,可能性を閉ざしてしまうことになりかねません。いくら経験しても間違うことは必ずある。これは肝に銘じようと思っています。自分自身にも言い聞かせていることですが,「患者さんからお金を取るだけの仕事をできているのか」を常に問い続けることが大切だと思っています。もしもその基準に到達していないと感じるならば勉強するしかないですし,よく知っている同僚や先輩の力を借りて補うしかないと思うのです。

“宮大工”不在の中で難渋する症例をどう診ていくか

松本 今後のてんかん診療は,今以上に単一の診療科だけでは完結できず,小児神経科,脳神経内科,脳神経外科,精神科など複数の診療科が横断的に診る時代になっていくでしょう。その中でも精神科,脳神経内科はコアとなり得る存在であり,より密にタイアップしていく必要があります。

ですが,当院にはてんかんを専門とする精神科医が在籍していません。先ほど兼本先生がおっしゃったように“宮大工”が在籍している施設は良いですが,そうでない施設は今後どうしていくべきか。そして,そうした状況において,若手の医師にてんかんに対してどう興味を持ってもらうかがこれからの課題だととらえています。私の前任施設である神戸大学も同じ状況ではありましたが,てんかんの診療グループを立ち上げたことが連携のきっかけになりました。

兼本 詳しく教えてもらえますか。

松本 当時の精神科に“宮大工”はいなかったものの,毎月開催していた症例検討に出席された精神科の先生に度々相談をしていたところ,てんかん症例に徐々に関心を持っていただけるようになり,連携体制が取れるようになっていきました。地道な活動ではありますが,こうした形でチームを作り上げていくことが,診療が難しいとされる精神症状を合併するてんかん患者を診療していく上で大切だろうと考えています。

兼本 現在所属される京都大学でもそうした取り組みをされているのでしょうか。

松本 はい。当院のてんかんセンターを受診された患者さんで診療に難渋する症例があれば,月例のカンファレンスで取り上げることになっています。オンラインで行っていますので,都合のついた若手の先生がフラッと入ってきてくれることもあります。良いシステムができ上がってきた印象です。

兼本 「いつでも参加していいよ」という空気感が常にあるのはいいですね。無理強いされると,たとえ興味を持ってくれるポテンシャルがある人でも嫌いになりかねません。診療科を横断したカンファレンスは好事例だと思いますので,ぜひ継続してもらいたいです。

教育的な目線で言えば,診療方針に迷った自身の担当患者をカンファレンスで取り上げてもらうと,また違った感覚を得られるはずです。「どうすれば良くなるのか」と,担当患者のことをさまざまな医療者が議論している光景を見ることで意識が変わります。そうすると,何年かに一人は“宮大工”をめざそうという奇特な人材が現れてくる。そうした人が今度はカンファレンスを引っ張っていく存在になり,貴重な診療経験が継承されていく可能性が見えてくる。

松本 一方で,連携体制を構築すること自体が難しい施設も多いと想像します。そうした施設においては,今回兼本先生が上梓された書籍『4つのStepで考える てんかんの精神症状』に目を通すことも一手でしょう。この本は,体系的にまとめられていることに加え,兼本先生の40年にわたる診療経験が詰まっています。大家の先生の経験をテキスト上で追体験できるのは本当に恵まれていると思いますね。特に本書は症例を挙げながら解説がなされていることが素晴らしい点と言えます。恐らく教科書的に書かれていても完全な理解には至らないと思うのです。

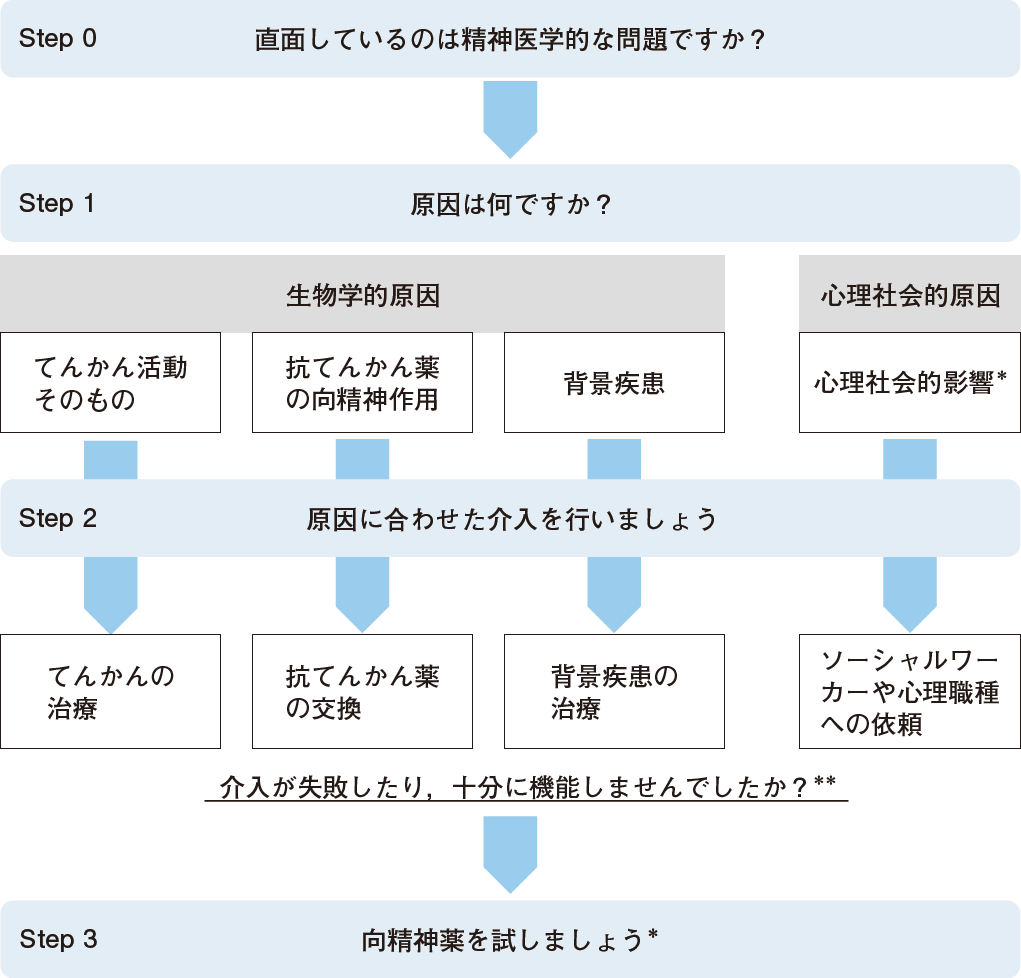

兼本 てんかんの精神症状に関する成書では,うつ,精神病といった「症状」を中心に項目建てすることがほとんどです。ただ現実問題,精神症状に直面した場合,結局はその「原因」に目星をつけないと先には進めず,原因の目星を付け損なうと対処が一気に難しくなってしまいます。そこで原因特定のためのフローチャートをこの本では考案しました(図)2)。ぜひ活用していただきたいです。

*:精神科医や心理職など,精神医学の専門家による助言が必要な場合もある。

**:Step 3のアプローチは,目の前の差し迫った状況に対するレスキュー手順として,Step 2と同時に暫定的に試みる必要があることが多い。

*

兼本 書籍『4つのStepで考える てんかんの精神症状』は,てんかんのケアに携わっているものの,てんかんに伴う精神科的問題の対応に困っている脳神経内科・脳神経外科の先生方,そして,てんかんに伴う精神科的なケアを頼まれているけれども,てんかんのことがわからなくて困っている精神科の先生方に向けて執筆しました。“宮大工”の道を進む例外的な先生を除いて,精神科医の大半のはてんかんには興味がなく,脳神経内科の先生の大半は逆にてんかんの精神症状にはなじみがないことでしょう。その一方で,根本が理解できるとちょっとした介入で驚くほど症状が改善する場合が少なからずあります。てんかんにかかわる精神科医にとって親しく質問できる脳神経内科・外科の先生がいらっしゃるのは,何にも代えがたい財産であり,精神科医もてんかんにかかわる脳神経内科・外科の先生にとってそうありたいと願っています。本書が,てんかん診療における精神科,脳神経内科・外科の連携に少しでも役に立てばとてもうれしいです。

参考文献

1)J Nerv Ment Dis. 1951[PMID:14841528]

2)兼本浩祐.4つのStepで考える てんかんの精神症状.医学書院,2025.

3)Neurology. 1951[PMID:14863538]

兼本 浩祐(かねもと・こうすけ)氏 中部PNESリサーチセンター 所長

1982年京大医学部卒。86年よりドイツ・ベルリン自由大神経科外国人助手,92年宇多野病院精神神経科医長。2001~22年愛知医大精神科学講座教授。13~17年国際てんかん連盟精神科部門委員長。日本精神病理学会理事長。著者に『4つのStepで考える てんかんの精神症状』『てんかん学ハンドブック 第4版』(いずれも医学書院),『普通という異常』(講談社現代新書)など。

松本 理器(まつもと・りき)氏 京都大学大学院医学研究科臨床神経学 教授

1994年京大医学部卒。2000年より米クリーブランド・クリニック脳神経内科てんかん・臨床神経生理部門クリニカルフェローとして留学する。帰国後,京大病院脳神経内科,宇多野病院脳神経内科等で研鑽を積んだ後,12年京大大学院医学研究科臨床神経学脳神経内科講師。同大大学院准教授を経て,18年神戸大大学院医学研究科脳脳神経内科学分野教授。24年より現職。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

取材記事 2026.02.10

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。