排便トラブルの“なぜ!?”がわかる

[第3回] 病棟における排便トラブル対応

連載 三原弘

2023.08.28 週刊医学界新聞(看護号):第3530号より

入院すると,運動量や食事量が減ったり,生活習慣が変化したりするため若い方でも便秘になります。また,抗菌薬,抗がん薬といった薬剤を原因とする下痢もよく起こります。今回は,病棟での排便トラブルに関するポイントを整理しました。日々の病棟業務の中で必要な排便トラブル対策を身につけてください。

〇×クイズ

本文を読む前の理解度チェック!

①病棟で排便トラブルが発生した時は,常に病棟主治医に電話する

②屯用で開始された刺激性下剤が定期内服になることは適切である

③腎機能障害患者に対する下剤は,マグネシウム製剤が良い適応である

入院してから便秘になった

普段は便秘でない健常人でも,長期臥床だけで60%が便秘になるとの報告1)もあるように,入院を契機に便秘を訴えることはよく経験します。そのため入院患者から便秘の訴えがあった際に下記のような異常時指示が準備されていることは,患者さんだけでなく,病棟主治医,病棟看護師にとっても望ましいでしょう(○×クイズ①)。

パターン1:センノシド 1錠 眠前

パターン2:ピコスルファートナトリウム 10滴 眠前

パターン3:新レシカルボン®坐剤 1個 挿肛

パターン4:グリセリン浣腸 60 mL 1個 挿肛

しかし,異常時指示から始まった刺激性下剤が屯用処方となり,その後,定期処方に“出世”することをしばしば経験しませんか。当初は1錠だったものが2錠となり,3錠内服しても排便が誘発されないケースに出くわした方もいるはずです。

刺激性下剤は腸管神経の障害作用や耐性化のため,「屯用または短期間の使用」が推奨されています(○×クイズ②)。下剤の定期内服が必要な場合は,薬剤師とも協働していただき,病棟主治医への声掛けをお願いしたいです。腸管神経が障害されていなければ,運動量や食事・生活習慣が元に戻ることで,入院中には必要であった下剤が退院後には不要になる場合もあります。

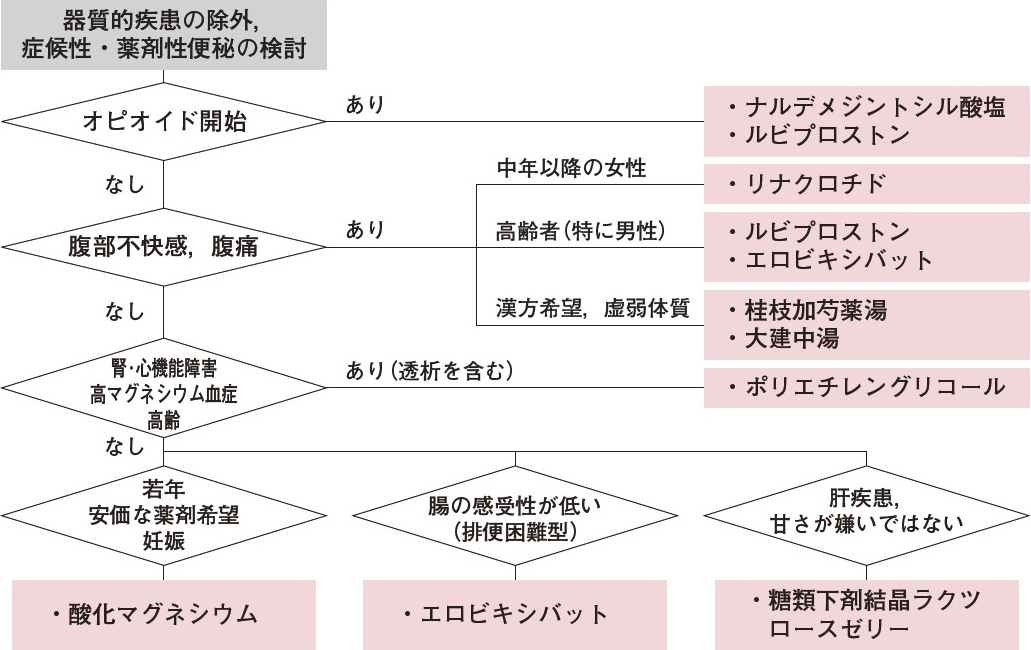

では,そもそも各種便秘薬を医師はどのように使い分けているのでしょうか。1つの例としての選択アルゴリズム(図)2)を見ながら解説します(註)。

1)ナルデメジントシル酸塩(スインプロイク®):モルヒネをはじめとするオピオイドを開始する患者さんの約半数で便秘が発生するため,マグネシウム製剤などの浸透圧性下剤の予防投与で効果不十分な場合,モルヒネによる便秘作用を阻害するナルデメジントシル酸塩を併用します。非がん性慢性疼痛に対して使用される麻薬製剤にも利用可能です。

2)リナクロチド(リンゼス®):腹痛(や腹部不快感)のある便秘症(便秘型過敏性腸症候群)は,浸透圧性下剤や刺激性下剤は効果が乏しく,内臓痛を改善させるリナクロチドが選択されることがあります。内服後は約10%に下痢が生じるため,医師から2錠(0.5 mg)の内服指示があった場合は,下痢が出現しないか確認をお願いします。もしも発生した場合は,速やかに1錠(0.25 mg)に減量か,数日に1回1錠(0.25 mg)の内服にする場合が多いです。

3)ルビプロストン(アミティーザ®):小腸上皮に直接作用し水分・粘液分泌を促進します。BMI 25以上,高齢,男性で良い適応です。妊婦は禁忌で,肝機能障害,腎機能障害例は慎重投与となっています。12 μg製剤から少しずつ増やす方法が勧められています。麻薬製剤による便秘にも利用可能で...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.03.24

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。