多職種で支える誤嚥性肺炎のリハビリテーション

[第9回] チーム医療

連載 藤原大

2022.12.19 週刊医学界新聞(通常号):第3498号より

こんな患者さん見たことありませんか?

80歳女性。独居で閉じこもりがち。自宅内転倒による大腿骨近位部骨折で入院し,観血的骨接合術が実施された。術後2日目に全粥食で経口摂取を開始したが,翌日に発熱があり誤嚥性肺炎と診断。主治医からは絶食・安静臥床・抗菌薬投与の指示が出されている。

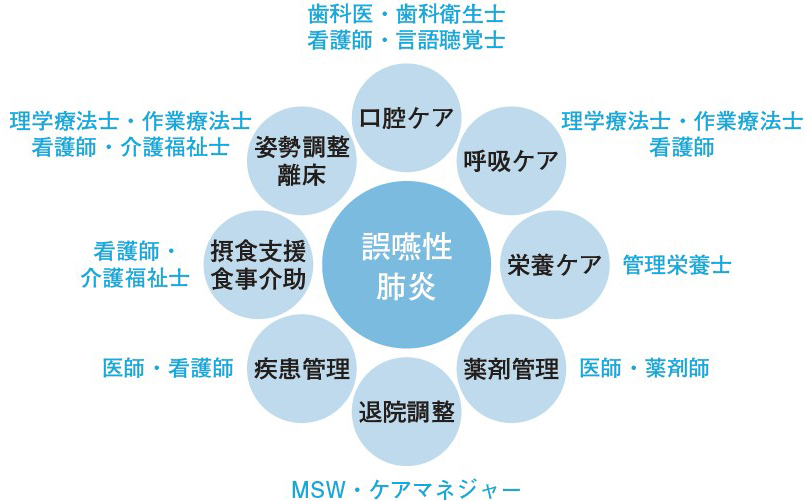

誤嚥性肺炎患者は多疾患併存の状態(いわゆるmultimorbidity)にあることが多く,生活状況やその背景もさまざまです。誤嚥性肺炎発症の原因となりやすい嚥下障害は,脳血管疾患や神経筋疾患だけでなく,加齢や低栄養,低活動,慢性疾患に伴うサルコペニアが誘因となっている可能性が指摘されています1)。また,誤嚥性肺炎は嚥下障害による誤嚥のみではなく,栄養障害や口腔機能障害など多因子が絡み合って発症します。したがって,誤嚥性肺炎の治療および患者のQOL向上は,単職種による限定的な取り組みで達成することは困難であり,姿勢調整,早期離床,口腔ケア,呼吸ケア,栄養ケア,食事介助,食事の段階的ステップアップ,薬剤管理,退院支援など,多職種連携による包括的な取り組みが求められます(図1)。そこで今回は,誤嚥性肺炎患者におけるチーム医療の実践について紹介していきます。

チーム医療がもたらす効果とは

誤嚥性肺炎発症後早期に経口摂取を開始する意義には,本連載でもたびたび触れてきました。では,多職種チームによる誤嚥性肺炎への介入の意義はどの程度あるのでしょうか。退院時の経口摂取について検討した報告によれば,年齢の低さ(OR:1.039),チーム医療の実践(OR:3.196),入院後2日以内の経口摂取開始(OR:4.095)の3つが,関連因子として挙げられています2)。加えて,多職種協働による入院初期からの包括的摂食嚥下訓練の開始は,抗菌薬の使用日数の短縮につながることも報告されています3)。早期経口摂取を実現するために,入院早期からチーム医療・多職種連携による介入を行うことの効果の高さがおわかりいただけたことでしょう。

多職種介入と診療報酬

摂食機能障害者に対する多職種での介入は,「摂食機能療法」という形で診療報酬にも反映されています。摂食機能療法は,医師,歯科医師の指示の下,個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づいて,言語聴覚士,看護師,准看護師,歯科衛生士,理学療法士,作業療法士が1回につき30分以上訓練指導を行った場合に算定可能です。対象となる摂食機能障害者とは,次のいずれかを指します。

●発達遅滞,顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により摂食機能に障害があるもの

●内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって,医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの

治療開始日(誤嚥性肺炎の発症日)から3か月以内であれば,1日につき185点が算定でき,療法士による疾患別リハビリテ...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。