ピットフォールにハマらないER診療の勘どころ

[第7回] そのアナフィラキシー対応,遅れてない?advanced編

連載 徳竹雅之

2022.12.05 週刊医学界新聞(レジデント号):第3496号より

「アドレナリン筋注をガイドライン通りにしっかり行ったのにアナフィラキシーが改善しない! どうしよう……」。そんなとき,第2・第3の矢を持っておくことで,救急の現場での安定感が抜群にアップします。前回のbasic編(3493号)では,アナフィラキシーを早期に認識すること,十分量のアドレナリン筋注を迅速に行うことを強調しました。引き続き,今回はアナフィラキシーadvanced編を見ていきましょう。

「難治性アナフィラキシー」の治療をできるようになろう!

アドレナリン筋注を2回行ったにもかかわらず,呼吸の異常(喘鳴や低酸素血症など)や循環の異常(ショックの徴候)が持続する場合を,「難治性アナフィラキシー」と本稿では定義します。

アナフィラキシーは血液分布異常性ショック(distributive shock)の代表格です。不適切に末梢血管抵抗が低下してしまうために,末梢血管に血液が滞ります。その結果,心臓へ戻る血液が減少し,全体として心拍出量が減少するのです。筆者は敗血症とともにこれらをまとめて“血管ぶよぶよ病”と呼んでいますが,カテコールアミンで末梢血管を締めて,晶質液の投与で前負荷を増やすことが治療の出発点になります。ということで,難治性アナフィラキシーに対する重要な治療法は2つ(+α)! ①晶質液の投与,②アドレナリン持続静注です。

①晶質液の投与

十分な輸液は必須です。晶質液500~1000 mLをbolus投与します。3~5 Lほどの輸液を要することもあるので,気合を入れて行いましょう。

②アドレナリン持続静注

難治性アナフィラキシーの場合には,低用量でのアドレナリン持続静注が推奨されています1)。末梢静脈からのルート確保がどうしてもできない場合には,骨髄路からの投与も可能です。あくまでアドレナリン筋注が効かなかったときのPlan Bであり,「重症そうだからアドレナリン持続静注からやったろ」という感じで使うものではないので注意してください。いつでも治療の第一選択は筋注での使用です。

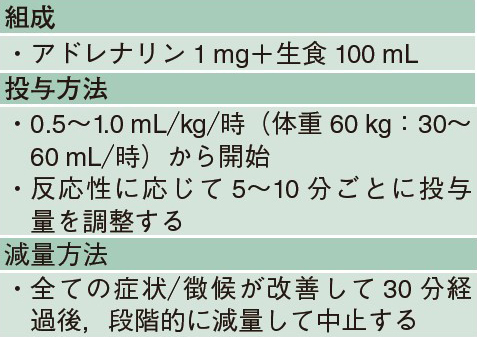

具体的な組成と投与方法は表の通りです。アドレナリン1 mgを生理食塩水100 mLに混注し,それを0.5~1.0 mL/kg/時で持続静注します。体重60 kgの場合には30~60 mL/時ほどで投与することになります。反応性に応じて,5~10分ごとに投与量の調整が必要です。症状/徴候が改善して30分程度安定して経過すれば,1時間かけて段階的に減量して中止します(初回の減量は開始速度の50%を目安にします)。高度な頻脈が持続する場合には,より早い段階での中止または減量を考えましょう。

合併症として高血圧,頻脈,不整脈などがありますので,それらのモニタリングを継続的に行うことは必須です。また,血管外漏出のリスクがあります。マンシェット...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。