歩と走,足と脚(福武敏夫)

連載

2019.04.15

漢字から見る神経学

普段何気なく使っている神経学用語。その由来を考えたことはありますか?漢字好きの神経内科医が,数千年の歴史を持つ漢字の成り立ちから現代の神経学を考察します。

[第10回]歩と走,足と脚

福武 敏夫(亀田メディカルセンター脳神経内科部長)

(前回よりつづく)

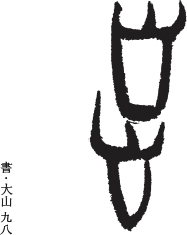

「歩」という漢字の由来を「止まるのが少ない」ことだと演説する人が時々いますが,これは全くの俗説です。「歩」は止+少と分解でき,止も少も左右の足跡(「YY」のような形)を表します。結局「歩」は4歩歩く様子の象形です。ちなみに,すくないことを表す「少」は小+一であり「歩」とは全然違う成り立ちですが,「走」は夭(走る姿)+止(左右の足跡)に由来します。

「歩」という漢字の由来を「止まるのが少ない」ことだと演説する人が時々いますが,これは全くの俗説です。「歩」は止+少と分解でき,止も少も左右の足跡(「YY」のような形)を表します。結局「歩」は4歩歩く様子の象形です。ちなみに,すくないことを表す「少」は小+一であり「歩」とは全然違う成り立ちですが,「走」は夭(走る姿)+止(左右の足跡)に由来します。

しかし,先の俗説も馬鹿にできないと思われる話があります。『ゾウの時間 ネズミの時間』(中公新書,1992年)で有名な本川達雄先生が近著『ウニはす...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

この記事の連載

漢字から見る神経学(終了)

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。