震えと振るえ(福武敏夫)

連載

2019.03.18

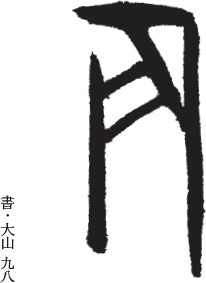

漢字から見る神経学

普段何気なく使っている神経学用語。その由来を考えたことはありますか?漢字好きの神経内科医が,数千年の歴史を持つ漢字の成り立ちから現代の神経学を考察します。

[第9回]震えと振るえ

福武 敏夫(亀田メディカルセンター脳神経内科部長)

(前回よりつづく)

日本ではtremorの訳語として「振戦」が定着していますが,中国では「震顫」という難しい漢字が当てられています。パーキンソン病(Parkinson's disease)の最初の名称はshaking palsyであり,これには1925年頃から「振顫麻痺」が当てられて1950年代まで使用されました。症状としての「振顫」も1960~70年代まで用いられました。

日本ではtremorの訳語として「振戦」が定着していますが,中国では「震顫」という難しい漢字が当てられています。パーキンソン病(Parkinson's disease)の最初の名称はshaking palsyであり,これには1925年頃から「振顫麻痺」が当てられて1950年代まで使用されました。症状としての「振顫」も1960~70年代まで用いられました。

「振戦」の「戦」は戦うの意ではなく,「おののく」という意味から来て...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

この記事の連載

漢字から見る神経学(終了)

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。