医学界新聞プラス

[第2回]ステップ7「リスクに関する医師の指示・コメント」を確認しよう!

『回復期リハビリテーションで「困った!」ときの臨床ノート』より

連載 高橋哲也

2022.06.03

回復期リハビリテーションで「困った!」ときの臨床ノート

回復期リハビリテーションを適切に行うためには,患者さんの全体像を把握することが必要不可欠です。『回復期リハビリテーションで「困った!」ときの臨床ノート』では,症例把握の「型」として,7つのステップをルーティンに行うことを推奨しています。回復期リハビリテーション病棟での実際の症例を挙げながら,若いセラピストがよく遭遇する悩みや疑問点について丁寧な解説がなされるため,臨床現場を体感するかのような読み応えがあります。

「医学界新聞プラス」では,本書が推奨する7つのステップを理解できるよう,総論から症例検討までを全4回にわたってご紹介します。

a.「リハではこれをこうしたいけれど,大丈夫でしょうか?」と,具体的に聞くこと

これだけ高齢患者が増えてくると,重複疾患や重複障害は当たり前で,運動器や神経系への配慮に加えて,内科系の知識やリスク管理が極めて重要になってきます.しかし,経験の少ないセラピストにとって,内科系のリスク管理は決してやさしいものではありません.しかし,経験がないからといって,「何をしたらいいかわからない」「どのぐらい運動させていいかわからない」とあきらめてはなりません.

医師からのリハビリテーション処方に,「リスクは特になし」と書かれている場合もあります.その場合であっても,何も注意しなくていいというわけではありません.ステップ6で触れたように,本人にとって最も重要なADLの再獲得を目的としたトレーニングをする際に,「○○の数値が△△以上にならないように注意しよう」というように,具体的にイメージしてから確認するとよいでしょう.

【具体的にイメージしていないと…】

【具体的にイメージできていると…】

b.リハビリテーション安全基準とは?

わが国で最も一般的で通用している安全管理基準には,日本リハビリテーション医学会の「リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン」16)があります.

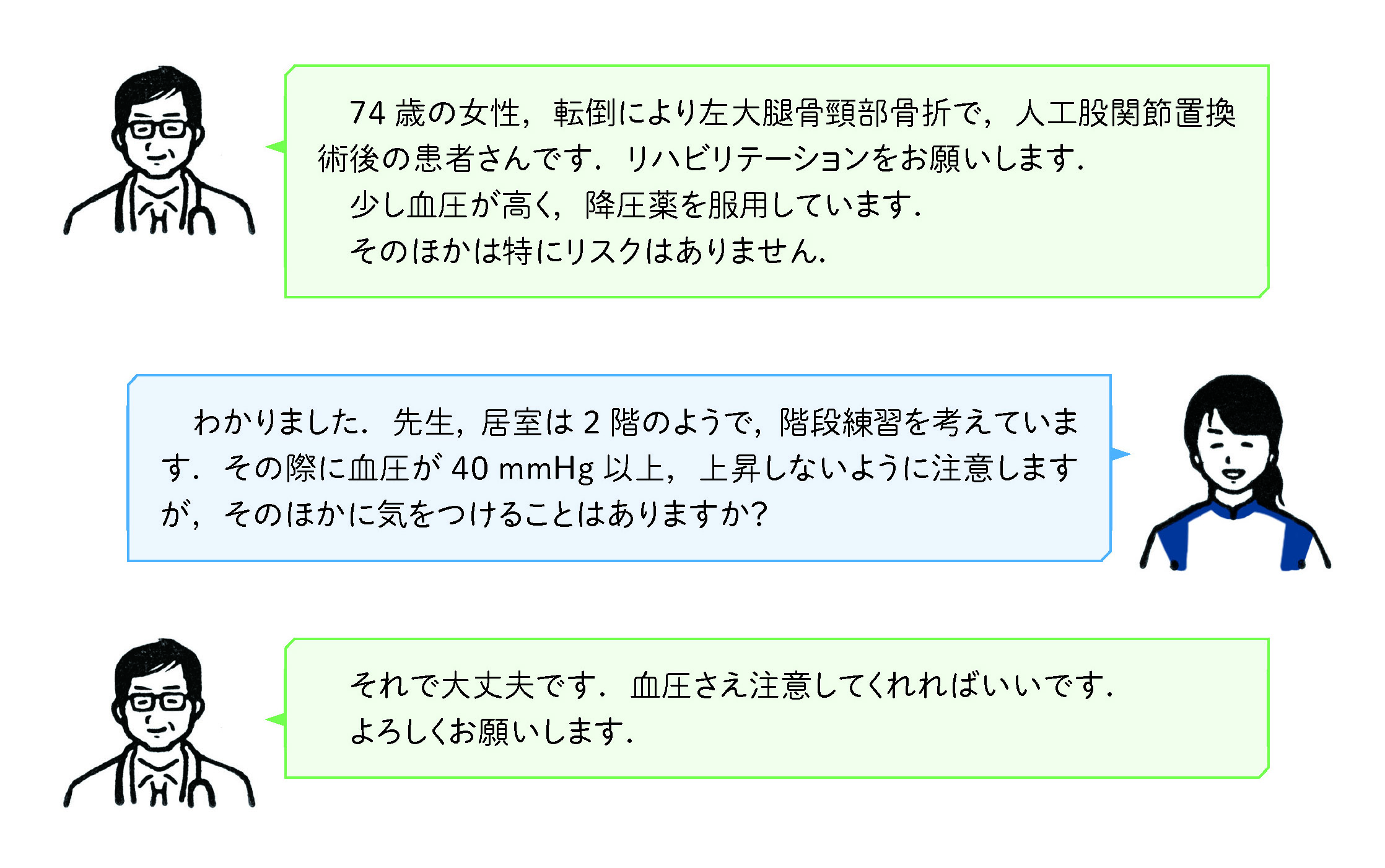

このガイドラインは,古典的な「土肥・アンダーソンの基準」に倣って,

1.積極的なリハビリテーションを実施しない場合

2.途中でリハビリテーションを中止にする場合

3.いったんリハビリテーションを中止し,回復を待って再開

4.その他の注意が必要な場合

の4つに分けられています(表7).

1.積極的なリハビリテーションを実施しない場合

特筆すべきは,安静時の脈拍数が40回/分未満の徐脈,120回/分以上の頻脈では,積極的なリハビリテーションはできないという点です.また,安静時の血圧が,収縮期血圧70 mmHg以下または200 mmHg以上,拡張期血圧120 mmHg以上でも,積極的なリハビリテーションはできません.数字(値)がチーム内での共通言語となるため,値は確実に覚えましょう.

また,心房細動で著しい徐脈や頻脈がある場合にも注意します.著しい徐脈や頻脈では,心拍出量の低下が危惧されるからですが,逆に考えると,心房細動で著しい徐脈や頻脈でなければリハビリテーションは実施できる,ということでもあります.単に心房細動があるということだけでは,リハビリテーションを躊躇する理由にはならないということも知っておく必要があります.

⑦の著しい不整脈は,心室期外収縮の3連発以上(ラウン分類Ⅳb以上)や,発作性心房細動で発作的に頻脈になっているような場合も,「著しい不整脈」に該当するので注意が必要です.

2.途中でリハビリテーションを中止にする場合

ここで特筆すべきは,「中等度以上の呼吸困難,めまい,嘔気,狭心痛,頭痛,強い疲労感などが出現した場合」とあるように,患者さんのさまざまな生命徴候,サイン,訴えについて,関心をもって,注意して,気づくことの重要性を示唆していることです.

次に,「脈拍が140回/分を超えた場合」,「運動時収縮期血圧が40 mmHg以上,または拡張期血圧が20 mmHg以上,上昇した場合」との基準があります.確かに脈拍が140回/分というのは,高齢者にしては高い値です.一般的な予測最大心拍数は「220-年齢」から求められるので,70歳の患者さんであれば,予測最大心拍数は150回/分ということになり,140回/分は予測最大心拍数の93.3%に該当するので,決して軽視してはいけない脈拍数になります.しかし,脈拍数が140回/分になったからといって,「今日のリハビリテーションを全部中止する」というのもやや乱暴です.持続的に脈拍数が140回/分を超えているのか,たまたま140回/分を超えてしまったのか,しばらく休憩をとって回復するのか,などその時々で判断することが重要です.血圧も同様で,例えば,安静時に100/60 mmHgであった患者さんの血圧が,リハビリテーションの後で,142/72 mmHgになっても「今日のリハビリテーションを即刻全部中止」とはなりません.収縮期血圧が160 mmHgを超えていた患者さんが,リハビリテーション後に200 mmHgを超える血圧が認められたとしたら,リハビリテーションの中止が妥当な判断と思われます.

値に一喜一憂せず,週内の変動,日内変動,再現性などに注意して慎重に判断する必要があります.安易な判断は,患者さんのリハビリテーションを受ける権利を奪ってしまいます.少なくとも,これらの該当する数字を認めた場合には,先輩セラピストに助言を求めたり,医師に報告することが必要です.

⑤運動により不整脈が増加した場合,⑥(運動をしているのに)徐脈が出現した場合,⑦意識状態の悪化を認めた場合は,躊躇なく,リハビリテーションを途中で中止して,医師に報告しましょう.

3.いったんリハビリテーションを中止し,回復を待って再開する場合

「2分間の安静で脈拍数が戻らない」や「脈拍が120回/分を超えた」,「1分間10回以上の期外収縮(これは心室期外収縮)が出現」について,少なくともこのような脈拍数や不整脈は要注意ということであり,数字の感覚をもつことは重要です.

リハビリテーションを継続して,このようなサインや症状が生じなくなってきたとすれば,リハビリテーションが効果的であったということでもあります.これらのバイタルサインには,しっかりと関心をもって注意して,そして,患者さんにも意識づけることが重要です.

4.その他の注意が必要な場合

重要なのは,喀痰量が増加している場合,体重が増加している場合,下肢の浮腫が増加している場合,などといった経時的な変化への関心や気づきです.

バイタルサインといっても,単に血圧や脈拍だけに注意を向けるのでなく,患者さんのさまざまな生命徴候,サイン,訴えに関心をもって,注意して,気づくことが重要です.

参考文献

16)日本リハビリテーション医学会,リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン策定委員会(編):リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン 第2版.p112,診断と治療社,2018

17)土肥 豊:脳卒中のリハビリテーションリスクとその対策.medicina 13:1068-1069, 1976

回復期リハビリテーションで「困った!」ときの臨床ノート

症例把握をルーティン化すれば、もう困らない。自分なりの「型」を身につけませんか?

<内容紹介>カルテ、検査値、画像、そして目の前にいる患者さん。いったい、どこから何を読み取ればよいのしょうか? どうやって優先順位をつければよいのでしょうか?本書で紹介する7つのステップにそって情報を整理すると、患者さんを的確に把握でき、するべきことが見えてきます。本書は、回復期リハで直面する「困った!」を症例ベースで取り上げ、解決までの道筋を示します。さあ、自分なりの臨床判断の「型」を身につけませんか?

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。