医学界新聞プラス

[第1回]病態把握と症例理解の標準化

『回復期リハビリテーションで「困った!」ときの臨床ノート』より

連載 高橋哲也

2022.05.27

回復期リハビリテーションで「困った!」ときの臨床ノート

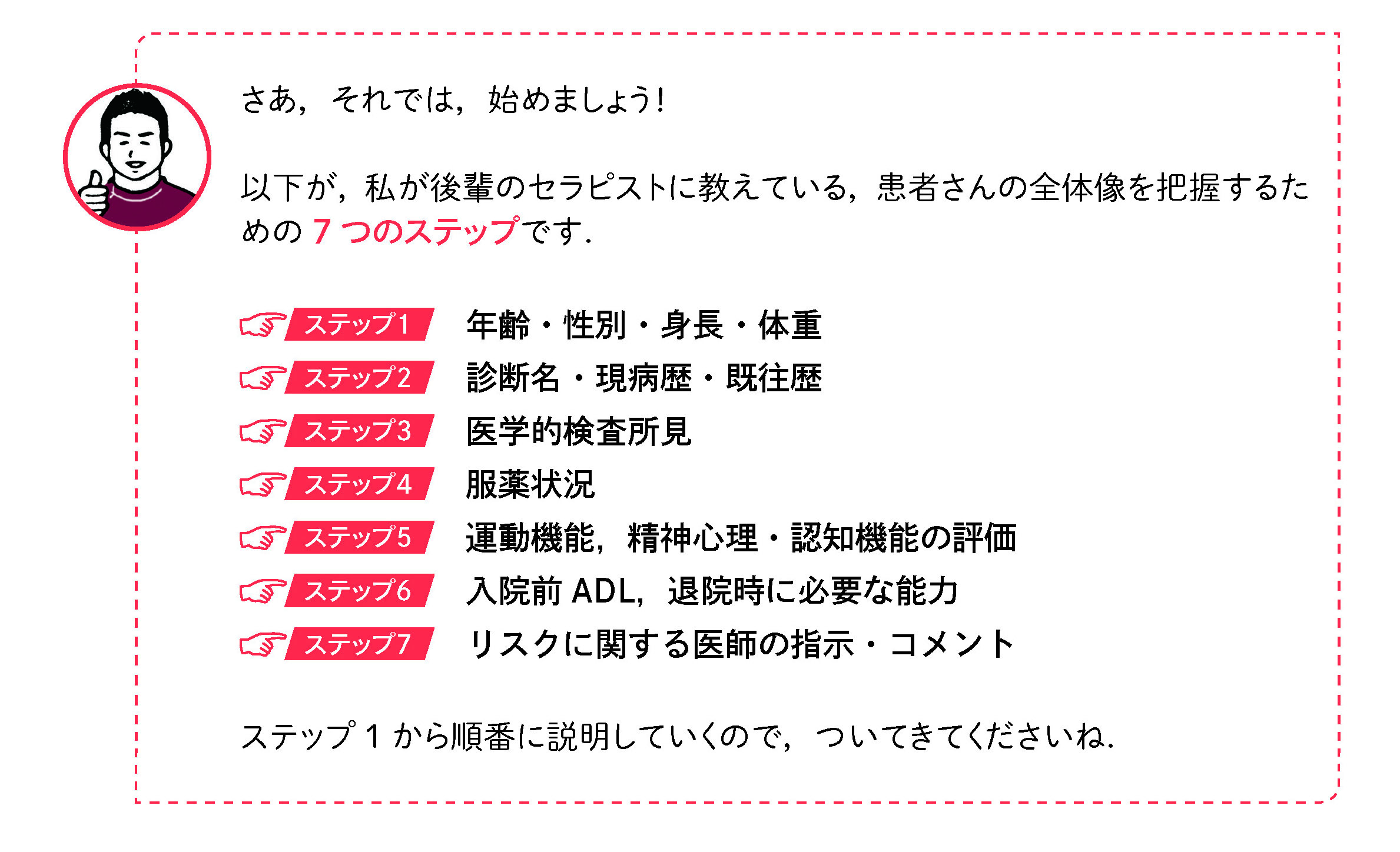

回復期リハビリテーションを適切に行うためには,患者さんの全体像を把握することが必要不可欠です。『回復期リハビリテーションで「困った!」ときの臨床ノート』では,症例把握の「型」として,7つのステップをルーティンに行うことを推奨しています。回復期リハビリテーション病棟での実際の症例を挙げながら,若いセラピストがよく遭遇する悩みや疑問点について丁寧な解説がなされるため,臨床現場を体感するかのような読み応えがあります。

「医学界新聞プラス」では,本書が推奨する7つのステップを理解できるよう,総論から症例検討までを全4回にわたってご紹介します。

どうすれば,「患者を把握」できるのか?

「患者を把握する」とは,セラピスト同士でよく使われる表現ですが,「どうしたらいいの?」と悩む若手セラピストは少なくありません.経験の浅いセラピストは,目に見える症状や,自分が興味・関心のある症状・手技など,各論の部分に重きを置いてしまいがちで,基本的な本質部分を把握しきれないまま(ときには把握していないことも自覚しないまま),時間ばかりが経過して,患者さんが退院となってしまうこともあります.

小説や漫画を読むとき,ストーリーの縦軸(メインストーリー)がしっかりしているうえで,横軸(サブエピソードやキャラクター説明のための描写)が展開しないと,まったく面白くない話になりますし,わかりにくくなります.それと同じで,患者さんを把握する際には,まず,太い幹=縦軸(メインストーリー)に相当する情報をおさえることが重要です.

リハビリテーションにおいて,この太い幹=縦軸にあたる部分に「これが絶対的標準」というものはありません.しかし,「最低限,これぐらいは」というものは,経験のあるセラピストであれば誰もが持ち合わせていると思います.

本章では,筆者が考え,実践している患者さんのコア(太い幹)のとらえ方を解説します.

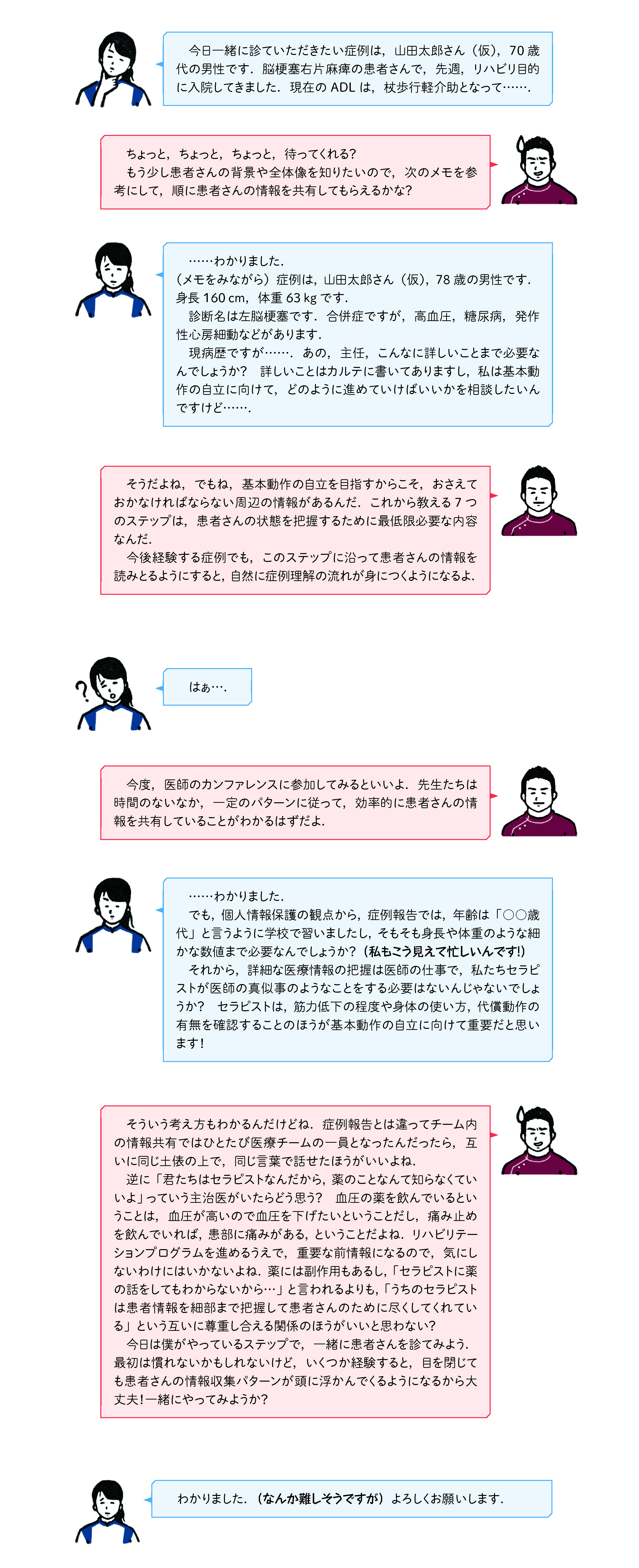

ある日の若手理学療法士と主任理学療法士の会話をみてみましょう.

回復期リハビリテーションで「困った!」ときの臨床ノート

症例把握をルーティン化すれば、もう困らない。自分なりの「型」を身につけませんか?

<内容紹介>カルテ、検査値、画像、そして目の前にいる患者さん。いったい、どこから何を読み取ればよいのしょうか? どうやって優先順位をつければよいのでしょうか?本書で紹介する7つのステップにそって情報を整理すると、患者さんを的確に把握でき、するべきことが見えてきます。本書は、回復期リハで直面する「困った!」を症例ベースで取り上げ、解決までの道筋を示します。さあ、自分なりの臨床判断の「型」を身につけませんか?

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。