医学界新聞プラス

[第3回]既往歴に「心不全」がある患者さんの運動負荷量はどうしたらよいでしょうか?

『回復期リハビリテーションで「困った!」ときの臨床ノート』より

連載 辻太輝

2022.06.10

回復期リハビリテーションで「困った!」ときの臨床ノート

回復期リハビリテーションを適切に行うためには,患者さんの全体像を把握することが必要不可欠です。『回復期リハビリテーションで「困った!」ときの臨床ノート』では,症例把握の「型」として,7つのステップをルーティンに行うことを推奨しています。回復期リハビリテーション病棟での実際の症例を挙げながら,若いセラピストがよく遭遇する悩みや疑問点について丁寧な解説がなされるため,臨床現場を体感するかのような読み応えがあります。

「医学界新聞プラス」では,本書が推奨する7つのステップを理解できるよう,総論から症例検討までを全4回にわたってご紹介します。

症例

ステップ1 年齢・性別・身長・体重

症例 74歳,女性,身長154 cm,体重33.1 kg,BMI 14.0

※BMIがかなり低い.低栄養,骨格筋量の低下などが推測される.

ステップ2 診断名・現病歴・既往歴

診断名 胃原発性悪性リンパ腫,骨盤多発骨折,高血圧

※低体重と悪性リンパ腫との関係を考慮する.

現病歴 5月下旬より感冒症状があり,近医受診で貧血を認め,精査の結果,胃原発性悪性リンパ腫と診断され,総合病院血液内科を受診.7月10日に初回メトトレキサート髄注を施行し,7月20日に胃,脾,胆囊の全摘出術を施行.その後翌年1月までメトトレキサート髄注,化学療法を施行.時々転倒あり,その際に仙骨・恥骨不全骨折を疑い,1月20日,MRIで骨盤の不全骨折と診断.2月27日,リハビリテーション治療を目的に当院へ入院となる.

※貧血症状と採血結果を評価する.

既往歴・合併症 心不全,胸水貯留

※心不全と胸水貯留を認める.

ステップ3 医学的検査所見

心電図 安静時の心電図には異常はない.発症の経過は不明だが,心不全増悪の際は浮腫,胸水の増加を認めている.当院入院中も同様の症状にて利尿薬を追加し,改善を認めた.

画像所見 胸部CT上に大量の胸水を認める.

肺の背側ほぼ半分に胸水の貯留を認める.以前からあるものなのか,最近増えてきたのか,体重の推移は必ずチェックする.

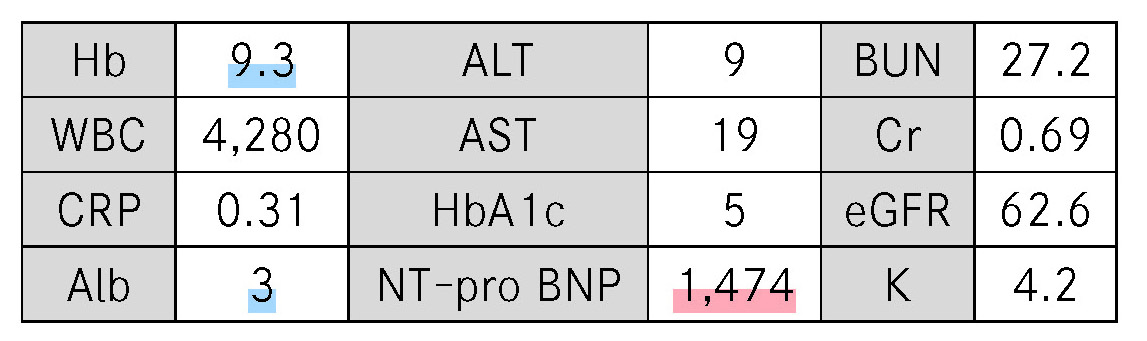

採血結果

活気の低下や息切れのしやすさにも注意する.

NT‒pro BNPが高値を示しており,今後の経過を観察していく.

ステップ4 服薬状況

フロセミド(利尿薬),センナエキス(下剤),アセトアミノフェン(非ピリン系解熱鎮痛薬),ウルソデオキシコール酸(胆石溶解薬),オキシコドン(オピオイド鎮痛薬),スピロノラクトン(利尿薬)

※痛みが強いことが予想される.利尿の確認が重要である.

ステップ5 運動機能,精神心理・認知機能の評価(第38病日)

運動機能

・SPPB:バランス1点,歩行速度0点,立ち上がり1点 合計2点

※フレイル(+).入院前の機能を確認する.荷重制限はないが,経過が長いことで廃用が進んでいる.骨折による疼痛も動作制限因子となっている.

・歩行速度:0.33 m/s(歩行器)

※歩行速度と心拍数との関係は極めて重要である.

・連続歩行距離:10 m(30秒)

・歩行終了時のボルグスケール:胸15脚13

※下肢疲労より息切れが強い.もう少しゆっくり歩いたほうがよいかもしれない.

精神心理・認知機能

・MMSE:24点

※軽度認知機能低下(+).

・リハビリテーションに対する意欲はあるが体がついてこないと訴える.性格は穏やか.

・抑うつ傾向:なし

社会的側面

・息子と2人暮らし.息子は夜勤もあり,介護力は低い.

※息子の介護力を評価する.介護負担を減らすためにも何とか運動機能を維持したい.

・室内は独歩で自立,屋外はT字杖を使用して散歩など行っていた.

ステップ6 入院前ADL,退院時に必要な能力

・入院前ADL:屋内伝い歩き,屋外は車椅子

・生活環境:3階建ての2階が生活スペースのため階段昇降が必須となる.

・公共交通機関:利用なし

・退院時に必要な移動能力:トイレまでの歩行が伝い歩きにて行える

※トイレまでの移動,トイレ動作の獲得が必須である.車の乗り降りは退院後の受診用であり往診での対応も可能か?

・退院時に必要なIADL:車の乗り降り

ステップ7 リスクに関する医師の指示・コメント

胸水貯留あり,バイタルサインの変動に注意してください.

※必要に応じて具体的な数値を医師に確認する.前日との比較で変動を評価する.

先輩のワンポイントアドバイス

心不全の悪化は心配ですよね.この症例は,胸水が多いので慎重にリハビリテーションを行うことが大前提です.まずは急性期病院で行っていたものと同じ運動を行い,心不全徴候の出現・悪化がなければ段階的に運動負荷を増やしていき,自宅退院するにあたって必要な動作の獲得を目指すとよいと思います.胸水増加(体重増加)には継続して注意を払っていきましょう.

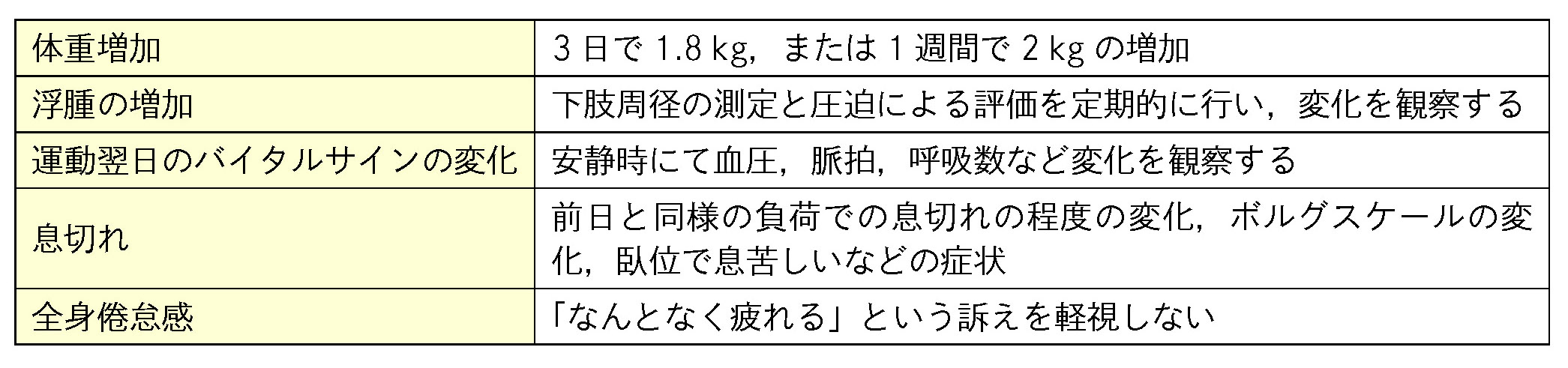

1)心不全増悪時の症状を確認しておこう(表18—1)

a.体重増加・浮腫の出現

心機能が低下すると,心拍出量が低下して,全身の主要臓器への血液循環が減少します.特に,腎血流量が低下することで尿量が低下します.それにより体内の水分量が増加し,下肢の浮腫が出現し,体重が増加します.その徴候を察知するためには,毎日同じ時間での体重と下腿周径の測定が必要です.

b.運動負荷を増やしたら翌日のバイタルサインの変化に注意

運動負荷を増やした翌日に,安静時心拍数がこれまでの安静時より多いなどのバイタルサインの変化を認めることがあります.その場合は,運動負荷が強かったと考えられますので,運動強度を上げてはいけません.一方,特に変化なく,いつもと同じであれば,増やした運動負荷量で続けていきましょう.

c.息切れ

尿量が低下し,体全体の水分量が増加すると,体重が増えたり,四肢に浮腫が生じることは説明しました.この 体水分量の増加は,肺の うっ血にも影響します.安静時に息苦しくなくても,昨日と同じ運動をした際に昨日よりも息苦しい感じや呼吸回数の上昇が認められるときに運動負荷量を増加させてはいけません.

これらの症状は,すべての患者さんにおいて認めるわけではありません.急性期病院のサマリーから,心不全増悪時の症状を確認し,着目すべき検査所見や評価すべき症状を検討することも大切です.

2)運動中にどのようなことに注意するべきか?

①バイタルサインの普段との違い

②息づかいの変化や呼吸回数の増加

③ボルグスケールを用いた自覚的運動強度の上昇(胸部と下肢に分けて評価する)

3)実際の運動実施の方法は?

Q15の「1)運動負荷の定量化を意識すること」を参照(➡『回復期リハビリテーションで「困った!」ときの臨床ノート』120頁).

「わかった!」後の臨床プラン

心不全と聞いて萎縮していましたが,症状を観察して増悪傾向にあるのかどうか確認することで,自信をもって運動ができますね.

運動負荷を定量的にすることで毎回の介入ごとに振り返ることができますし,リハビリテーションの効果を患者さんにうまく伝えることができそうです.

ご指導,ありがとうございました.

回復期リハビリテーションで「困った!」ときの臨床ノート

症例把握をルーティン化すれば、もう困らない。自分なりの「型」を身につけませんか?

<内容紹介>カルテ、検査値、画像、そして目の前にいる患者さん。いったい、どこから何を読み取ればよいのしょうか? どうやって優先順位をつければよいのでしょうか?本書で紹介する7つのステップにそって情報を整理すると、患者さんを的確に把握でき、するべきことが見えてきます。本書は、回復期リハで直面する「困った!」を症例ベースで取り上げ、解決までの道筋を示します。さあ、自分なりの臨床判断の「型」を身につけませんか?

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。