レジデントのための患者安全エッセンス

[第10回] 推論アプローチの違いを理解し外来研修を安全に実施する

連載 鋪野 紀好

2025.02.11 医学界新聞:第3570号より

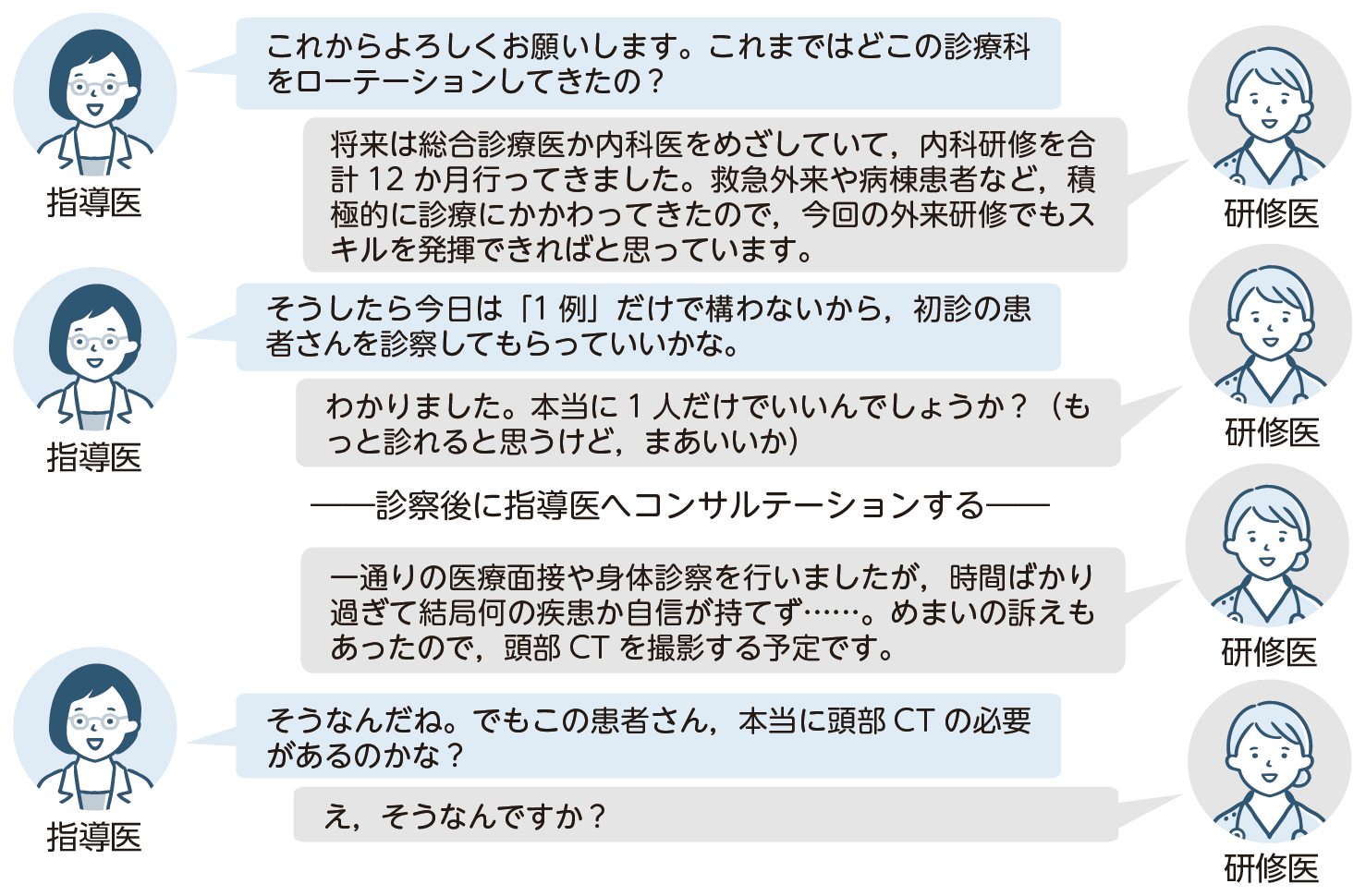

外来と病棟では診療アプローチが全く異なる

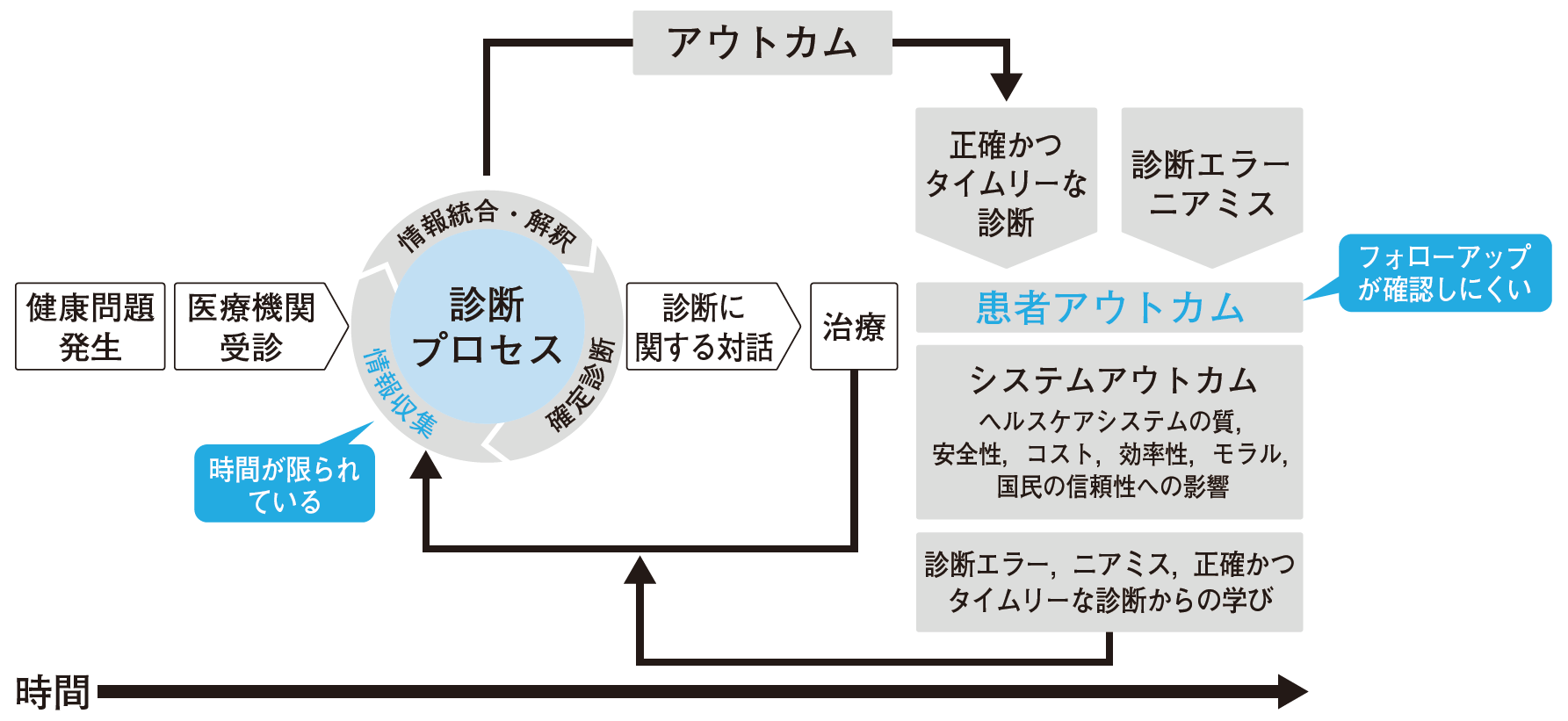

外来診療といっても,診療所・中小病院・大病院のようにセッティングが異なれば患者層が変わり,果たすべき役割も変わります。有効な診療を行うにはその特徴を把握しておく必要があります。例えば大病院・大学病院総合診療科における初診外来は,診療所や中小病院で診断がつかなかったケースが集積することから,「診断」が診療ニーズの大半を占める,といったイメージです。実際に外来診療を行ってみると,病棟診療との違いに驚く研修医も多いはずです。外来診療では,時間の限られた環境で臨床判断をする必要があることや, 患者アウトカムの確認が難しいことから,診断エラーへの配慮がより一層求められます(図)1)。患者安全の観点からも外来診療では次に示すポイントを押さえると良いでしょう。

外来診療においては,時間の限られた環境で臨床判断をする必要があることや,患者アウトカムの確認が難しいことから,診断エラーへの配慮が特に求められる。

●疾患にはバリエーションがある

外来診療で経験する疾患にはバリエーションがあります。筆者が所属する大学病院の総合診療科もバリエーションに富んでいます。値が低いほど診断のバリエーションが多いことを示すHerfindahl Index2)は,米国循環器内科医0.53,米国家庭医0.15,総合診療科外来で0.024であり,100人の患者でみた場合,それぞれ約2種類,約10種類,約100種類の診断を付けていることになります。これを踏まえると,外来診療は初学者である研修医にとって,相当の認知負荷がかかることが理解できるでしょう。これまでローテーションしてきた診療科で典型例を学んできたかもしれませんが,外来におけるコモンディジーズに関しては,非典型例まで精通しておく必要があります。

●事前確率を把握する

前述のように,セッティングによって遭遇頻度の高い疾患は異なります。近隣に医療機関が全くなく直接来院する患者が多い施設なのか,精査依頼が多い施設なのかなど,事前確率を考慮しなければなりません。こうした事前確率の話をする際,よく「シマウマ探し」の例が挙げられます。一般的にシマウマに出会う確率は低いものの,探している場所がアフリカのサバンナであれば,蹄の音を聞けばシマウマを想起するのが高頻度になるというものです。研修中の施設の状況をよく確認してみましょう。

●引き算診療を活用する

引き算診療とは,コモンディジーズでは矛盾する情報に着目することによって,まれな疾患をあぶり出す診断推論の方略です。言い換えると,(疾患全体)-(コモンディジーズ)=(まれな疾患),という考え方になります。引き算診療の利点は,自分が経験したことのない疾患に対しても診断に迫れる点にあり,コモンディジーズごとに感度の高い症候を把握し,いかに除外できるかという推論力が求められます。

レジデントが個々人でできる患者安全対策

●冒頭の会話を分析する

冒頭の研修医は,「めまいが主訴だから頭部CT」という選択をしました。病棟や救急外来であれば,受診する患者が抱えている疾患の頻度や重症疾患の除外と...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。